�����s���z�s�Ƃ݂��펕�Ȉ�@

|

�����s���z�s�Ƃ݂��펕�Ȉ�@ |

|

|||||||

Tomisawa Dental Clinic in Chofu -shi Tokyo |

|||||||||

�킩��₷���������Ȃ̒m�� |

|||||||||

��ɂ͌��\�ƕ���p������悤�ɁA�������Âɂ����̌��ʂƃ��X�N������܂��B������͂����������X�N����ɍl�����A���X�N�̔�����}����ׂ��A���Â�i�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�܂����җl�����������郊�X�N�𗝉����������Ŏ��Âɖ]�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���̃y�[�W�ł͋������Âɔ������X�N�ɂ��ĉ�����܂��B

�������Âɔ������X�N�Ƃ��Ĉȉ��̂��̂�����܂��B

�������Â͒����̃��X�N�����߂��̈��q�Ƃ����܂��B�����������ꂢ�Ɏ�������ł��������ł��Ă��܂��ẮA�R�����������Ƃ͂����܂���B

![]() �E�̏Ǘ�͍ĎO�ɂ킽�鎕�����w����ԐH�����ɉ��������A���ɓ\��t���i�{���f�B���O�j�Ă������������u�i�u���P�b�g�j�̎��͂ɒ����������������̂ł��B

�E�̏Ǘ�͍ĎO�ɂ킽�鎕�����w����ԐH�����ɉ��������A���ɓ\��t���i�{���f�B���O�j�Ă������������u�i�u���P�b�g�j�̎��͂ɒ����������������̂ł��B

![]() �����Ƌ������Â̊W�ɂ��Ă͗l�X�Ȍ������Ȃ���Ă��܂��B��܂��ɂ܂Ƃ߂�Ƌ������Ò��ɔ������钎���́A���ɒ��ӂ��ׂ��㌴���̎����ł���Ƃ������Ƃł��B�������Ȃ��炫�ߍׂ��ȗ\�h��ɂ��h������Ƃ������܂��B

�����Ƌ������Â̊W�ɂ��Ă͗l�X�Ȍ������Ȃ���Ă��܂��B��܂��ɂ܂Ƃ߂�Ƌ������Ò��ɔ������钎���́A���ɒ��ӂ��ׂ��㌴���̎����ł���Ƃ������Ƃł��B�������Ȃ��炫�ߍׂ��ȗ\�h��ɂ��h������Ƃ������܂��B

���ɒ��ӂ��ׂ��͔N��̖��ł��BComparative age study of the risk of demineralization during orthodontic treatment with brackets.Folia Med (Plovdiv). 2002;44(1-2):56-9. ���̘_���ł͒�N��ɂ����Ă̓u���P�b�g�P����ɒE�D�����݂��銄�����������Ƃ���Ă��܂��B��̓I�ɂ̓u���P�b�g�P����Ɂv�E�D�����݂�ꂽ������11�|15�Ύ��ł�51.61���A19-24�ł�6.92���ł������Ƃ��Ă��܂��B���̗��R�Ƃ��Ă͖G�o�Ԃ��Ȃ����͒E�D�ɑ����R�͂��ア���ƁA�����Č��o�q���w���ɂ��܂��������Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B

![]() ��Ƃ��Ă͈�ʂ̒����\�h�Ƒ卷����܂���B

��Ƃ��Ă͈�ʂ̒����\�h�Ƒ卷����܂���B

�Ȃǂł��B�����ċ������Ïコ��ɒ��ӂ��ׂ��_�́A�ȉ��̂��Ƃł��B

�����a���邢�͎��������v���[�N�R���̎����ŁA�����Ɠ��l�ɋ������Ï㒍�ӂ��K�v�Ȃ��̂ł��B����������L���銳�҂ւ̋������Â̓K�ۂɂ��Ă͋c�_�̗]�n������܂��B�����I�ɍl�@���Ă݂܂���

![]() �����̘_������T�˂����鎖��,����������L���銳�҂ɑ��āA�����a�̃R���g���[����K�ɍs�킸���ċ������Â��s�����Ƃ͎����a�̑����ɂȂ���Ƃ������Ƃł��B�������Ȃ��玕���a���҂ɋ������Â͋֊��ł͂Ȃ��A����s���̉��P�ɂ�鐴�|���̌���A������Ԃ̑O���u�Ƃ��Ă̕a�I�ړ��̉����A�R�����̉�ړI�Ƃ��āA�������Â͗��p���ꂤ����̂ł���ƌ����܂��B

�����̘_������T�˂����鎖��,����������L���銳�҂ɑ��āA�����a�̃R���g���[����K�ɍs�킸���ċ������Â��s�����Ƃ͎����a�̑����ɂȂ���Ƃ������Ƃł��B�������Ȃ��玕���a���҂ɋ������Â͋֊��ł͂Ȃ��A����s���̉��P�ɂ�鐴�|���̌���A������Ԃ̑O���u�Ƃ��Ă̕a�I�ړ��̉����A�R�����̉�ړI�Ƃ��āA�������Â͗��p���ꂤ����̂ł���ƌ����܂��B

����ɐϋɓI�Ȉӌ��ł́A���������ɜ늳�������ɋ����͂�������ƁA���z���̉��P�ɖ𗧂Ƃ�����̂�����܂��B��Bone response to different strength orthodontic forces in animals with periodontitis.J Periodontal Res. 2005 Dec;40(6):441-5. ���̘_���ł͓��������ł��̂��Ƃ��m���߂Ă��܂��B

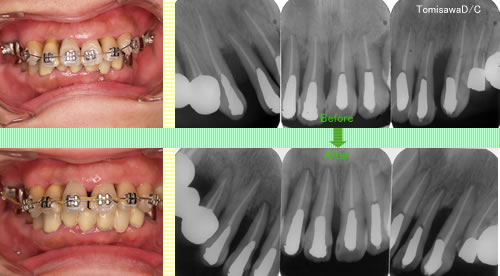

![]() ���̏Ǘ�͔�r�I�d�x�̎����a�ɜ늳�������җl�ŐR�����̉�ړI�Ƃ��ċ������Â��s�������̂ł��B�����a���d�x�ɐi�s�������ʂł́A���Ƃ��K�Ȏ����a�R���g���[�����s���Ă��A�������������ɋN���邱�Ƃ͂���܂���B�������Ȃ��狸�����Â��s���Ă������a�̒��x�͕ω����Ȃ����A�킸���ɑ�������ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

���̏Ǘ�͔�r�I�d�x�̎����a�ɜ늳�������җl�ŐR�����̉�ړI�Ƃ��ċ������Â��s�������̂ł��B�����a���d�x�ɐi�s�������ʂł́A���Ƃ��K�Ȏ����a�R���g���[�����s���Ă��A�������������ɋN���邱�Ƃ͂���܂���B�������Ȃ��狸�����Â��s���Ă������a�̒��x�͕ω����Ȃ����A�킸���ɑ�������ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

���F���ǎ��Ëy�у��^���R�A�̑�����TomisawaD/C�ōs��ꂽ���̂ł͂���܂���B

![]() �������㉏���̍ې��̒������i�o�C�I�t�B�����j�̏������s�����Ƃ���{�ɂȂ�܂��B����͈�ʂ̎������Âƕς��Ƃ���͂���܂��A�������u�̑����ɂ�萴�|�͂�荢��ɂȂ�܂��̂ŁA���ʂȔz�����K�v�ƂȂ�܂��B��̓I�ȑ�Ƃ��Ă�

�������㉏���̍ې��̒������i�o�C�I�t�B�����j�̏������s�����Ƃ���{�ɂȂ�܂��B����͈�ʂ̎������Âƕς��Ƃ���͂���܂��A�������u�̑����ɂ�萴�|�͂�荢��ɂȂ�܂��̂ŁA���ʂȔz�����K�v�ƂȂ�܂��B��̓I�ȑ�Ƃ��Ă�

���ɋ����͂������āA���I�Ȏ��Â��s���Ă����ƍ��̐�[���n���Ċۂ܂��Ă����Ƃ����������z�����N���邱�Ƃ�����܂��B�������Âɔ��������z���͒��x�̍���������s���ł���Ƃ������Ă��܂��B

![]() �����z���ɂ��Ă͗l�X�Ȍ������Ȃ���Ă��܂����A����̌���������킯�ł͂Ȃ��A�����̗\��������ƍl�����Ă��܂��B�����̎����ƕp�x�Ɋւ��錤���ł�Apical root resorption 6 months after initiation of fixed orthodontic appliance therapy.

�����z���ɂ��Ă͗l�X�Ȍ������Ȃ���Ă��܂����A����̌���������킯�ł͂Ȃ��A�����̗\��������ƍl�����Ă��܂��B�����̎����ƕp�x�Ɋւ��錤���ł�Apical root resorption 6 months after initiation of fixed orthodontic appliance therapy.

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005 Jul;128(1):57-67.�Ƃ������̂�����܂����A���̌����ł͎����z���͋������ÊJ�n��3�|9�����Ƃ�����r�I�����ɏo������Ƃ����Ă��܂��B�p�x�͕���1.5mm�̋z������̑O����4.1���A2�o�ȏ�̋z����1�{�ȏ�̏�̑O����15.5%�o�������Ƃ��Ă��܂��B

�p�҂͊��җl�Ɂu�������Ò��ɑ召�̎����z�����N����\�������邱�Ɓv���A��������Ӗ����܂��B�܂����җl�����X�N��F�����������Ŏ��Âɖ]�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�������p�҂͎����z���̔�����\�h����ƂƂ��ɁA���җl�ɏ������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�������Ȃ��玕���z���������ɔ������K�ȑΉ����Ȃ����A���I���ÏI����ɂ͑啔���̏Ǘ�Ŏ����z���͎~�܂�A�p��ɑ傫�ȉe�����c���Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B

![]() �����z���̗\�h�Ɣ������̑�͎��̂��Ƃ��������܂��B

�����z���̗\�h�Ɣ������̑�͎��̂��Ƃ��������܂��B

�������ÂƊ{�ߏǁiTMD)�̂��������l���Ă����ꍇ���̊ϓ_����̍l�@���K�v�Ƃ����܂��B

A 20-year follow-up of signs and symptoms of temporomandibular disorders and malocclusions in subjects with and without orthodontic treatment in childhood.Angle Orthod. 2003 Apr;73(2):109-15. ���̘_���ɂ����Ă�320��̊��҂�20�N�ɂ킽��ǐՂ����Ƃ��닸�����Â�TMD�̃��X�N���グ�邱�Ƃ͂Ȃ��ƌ��_�t���Ă��܂��B

![]() ���̑����̘_���ɂ����Ă��������Â�TMD�̃��X�N�t�@�N�^�[�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂����݂̃R���Z���T�X�Ƃ����܂��B�������Ȃ���Ǘ�ɂ���Ă͋������Â�TMD��U�����Ă���P�[�X���Ȃ��Ƃ͌����ꂸ�X�Ȃ錟���̗]�n�͂��肻���ł��B

���̑����̘_���ɂ����Ă��������Â�TMD�̃��X�N�t�@�N�^�[�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂����݂̃R���Z���T�X�Ƃ����܂��B�������Ȃ���Ǘ�ɂ���Ă͋������Â�TMD��U�����Ă���P�[�X���Ȃ��Ƃ͌����ꂸ�X�Ȃ錟���̗]�n�͂��肻���ł��B

�������Â�TMD���ÂɌ��ʂ����邩�ǂ����͋c�_�̗]�n������܂��B���݂̂Ƃ���Long-term follow-up of clinical symptoms in TMD patients who underwent occlusal reconstruction by orthodontic treatment.Eur J Orthod. 2000 Feb;22(1):61-7. �Ƃ����_����\�����悤�ɁA�������Â�TMD���Âɂ͌��ʂȂ��Ƃ���ӌ����R���Z���T�X�Ƃ����܂��B

![]()

�������u�ɂ͊e��̋����f�ނ��p�����Ă��܂��B���̂����j�b�P�����܂ލ�����f�ނƂ������u�ŃA�����M�[���N����Ƃ�������������܂��B![]()

�����̘_���̈��Allergies induced by orthodontic alloys: incidence and impact on treatment. Results of a survey in private orthodontic offices in the Federal State of Hesse, Germany.J Orofac Orthop. 2004 Jan;65(1):48-59. English, German. �ɂ��A�h�C�c�̂���n��ł̒����ɂ��ƁA�������u�ɂ��A�����M�[��60000�l�̊��҂�0.3���̊m���Ŕ������ꂽ�Ƃ��Ă��܂��B���̂�����53���̓j�b�P�����܂܂Ȃ����u��K�����A33���͒Z���̉��̌�Ɏ��Ìv��ʂɎ��Â����߂��B�����14���͎��Â𒆎~�����B�ƕ��Ă���B

![]()