東京都調布市とみさわ歯科医院

|

東京都調布市とみさわ歯科医院 |

|

|||||||

Tomisawa Dental Clinic in Chofu -shi Tokyo |

|||||||||

わかりやすい矯正歯科の知識 |

|||||||||

矯正治療は一度完了すると生涯にわたってその歯並びを維持できるわけではありません。ワイヤーを入れて歯を動かすといった動的治療が完了しても様々な理由により歯あるいは骨格系は動く可能性があります。このことを矯正治療では「後戻り」と呼んでいます。矯正治療後の後戻り(良い方向も含めて)は大なり小なり発生すると考えてよいでしょう。しかしながら完全に治療前の状態に戻るケースは希です。

通常動的治療終了後にその位置を維持するために「保定」という処置がなされます。

矯正治療後の後戻りについては、その原因や予防方法の追究など様々な研究がなされています。![]() しかしながら後戻りの原因、保定装置とその適応症、保定期間など、まだ一定の見解が得られているわけではありません。

しかしながら後戻りの原因、保定装置とその適応症、保定期間など、まだ一定の見解が得られているわけではありません。

歯はかみ合わせるという機能によって位置や歯列形状の安定性が保たれます。従って動的治療終了後の噛みあわせの安定性がその後の歯の位置、歯列形状安定性を左右することとなります。噛みあわせの安定性とはおおまかに次の因子が関与します。

歯の移動の骨の生理学については別ページで述べたとおりです。

矯正力に伴う骨の改造が安定するまで歯の位置の安定はえられないといえます。また歯肉線維は伸展に対して順応が乏しく組織学的安定をえるまで長い時間がかかるといわれています。とりわけ捻転歯の治療においては組織の安定には時間がかかるといわれています。

口唇、舌、頬粘膜などが歯に持続的な力を加え続けると、たとえその力が小さくても、歯は動いていく可能性があります。

口腔の成長と発育(骨格系)で説明したとおり、骨格系は成長に伴い変化していきます。それに伴い歯列や咬合関係も変化します。

たとえば下顎前突傾向にある症例で、下顎骨の成長のスパート前に動的治療を完了してしまうと、成長によっては反対咬合がが再発する可能性があります。

その他に第3大臼歯(親不知)の萌出が前歯の並びに影響を与えるとの説もありますが、必ずしも意見が一致しているわけではありません。![]()

不正咬合の原因のページで説明したとおり、口腔習癖は歯列や咬合に影響を与えます。動的治療終了後にこうした習癖が消えていなかったり、再発した場合、歯列に影響がでる可能性があります。後戻りに関与する主な習癖は

動的治療終了後、戻りを防止する処置を保定といいます。保定を行うために入れておく装置を保定装置といいます。この装置には患者さん自ら着脱できる可撤式のものと、できない固定式のものがあります。

動的治療終了後、戻りを防止する処置を保定といいます。保定を行うために入れておく装置を保定装置といいます。この装置には患者さん自ら着脱できる可撤式のものと、できない固定式のものがあります。

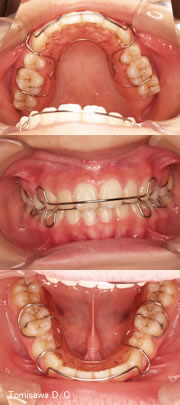

右の写真はホーレー型保定装置(Hawley type retainer)と呼ばれる装置です。1919年に考案された古典的な装置ですが、現在でも保定装置として多用されています。現在では、この他にも症例にあわせて様々な形式のものものが用いられていますが形状はいずれもホーレー型に似ています。

固定式の保定装置は通常、犬歯から犬歯まで前歯に裏側からワイヤーを接着剤で貼り付けて固定する形式のものが用いられます。

保定期間については様々な意見があり、定説はありません。次の点を配慮の上、個々の症例により決めます。

慎重な保定を考えると、動的終了後1年半から2年は日中夜間を通していれる、その後1年半から2年は就寝中のみ入れるというパターンが理想的と思われます。その後も週に3日ぐらい夜も使用できれば予後はさらに長期的に安定します。

保定装置は自律型の装置なので患者さん自身の意識が大切です。Patients' attitudes towards compliance with retainer wear.Aust Orthod J. 2005 May;21(1):45-53. という論文に患者さんの態度が保定の安定性を左右する旨が述べられています。

保定装置は1日ぐらい装着を忘れても、さほどの変化には気が付きません。しかしながら「1日入れなくても大丈夫だったので、2日いれずに・・・・3日、4日」となり、また入れようと思ったら、もう入らなくなっています。そして「歯医者にまた、相談に行くのも気まずい・・・・」ということになって、ついには相当戻ってしまった。というケースがあます。 矯正治療において保定は動的治療と同様に重要なものです。保定装置は決められたとおりにしっかり使用して下さい。

矯正治療において保定は動的治療と同様に重要なものです。保定装置は決められたとおりにしっかり使用して下さい。