東京都調布市とみさわ歯科医院

|

東京都調布市とみさわ歯科医院 |

|

|||||||

Tomisawa Dental Clinic in Chofu -shi Tokyo |

|||||||||

わかりやすい矯正歯科の知識 |

|||||||||

不正咬合の原因は親から受け継いだ遺伝的原因と出世後に受けた様々な影響による環境的原因に大別できます。しかしながらその原因については特定できないことが多いといわれています。原因を以下の表にまとめてみました。

遺伝的原因 |

多数の遺伝因子が関与するので分析が困難>>詳細 | |||

環境的原因 |

先天的原因 | 先天異常 | 不正咬合の代表例は唇顎口蓋烈、その他にもまれな先天異常がある。 |

|

| 歯数の異常 | 過剰歯 | 歯の数が多くなる場合をいう上顎生中部に多い | ||

| 欠如歯 | 少なくなる場合をいう。第三代臼歯(親不知)が毛存することは希ではない。第二小臼歯の欠如も少なくはない>>詳細 | |||

| 歯の形態異常 | 巨大歯 | |||

| 矮小歯 | 上顎の側切歯に多く見られる |

|||

| 癒合歯 | 2本の歯が一本にくっついている場合をいう。乳歯に多く、下顎切歯部に出現頻度が高い。 |

|||

| 口腔軟組織の異常 | 舌が大きすぎる巨舌症や小さすぎる小舌症など(まれにしかない) |

|||

| 後天的原因 | 全身的原因 | 内分泌障害 | 脳下垂体や甲状腺の分泌障害により顎骨の成長が影響をうけることがある。 |

|

| 栄養障害 | 栄養障害により歯の形態異常がおきたり、萌出遅延が起こることがある

|

|||

| 局所的原因 | 歯の萌出異常 | 歯が本来より早く萌出したり、遅延すると不正咬合を起こすことがある |

||

| 萌出位置の異常 | 上顎では犬歯が唇側(外側)へ、下顎では第二小臼歯が舌側へ転位することが多い | |||

| 歯の交換錯誤 | 乳歯の齲蝕や歯髄炎などの原因により後続永久歯の萌出遅延や転位が起こることがある | |||

| 永久歯の喪失 | 齲蝕などの原因で永久歯が早期に喪失すると臨在歯の傾斜や対咬しの挺出がおこる | |||

| 口腔軟組織の形態異常 | ||||

| 小帯の異常 | 上唇小帯の強直による上顎正中歯の離開は比較的多く見られる >>詳細 | |||

| 口腔習癖 | 吸指癖、弄舌癖などはよくみられ、歯列に影響を及ぼすことがある>>詳細 | |||

| 歯科疾患 | ||||

| 顎関節障害 | ||||

| 鼻咽腔疾患 | 鼻咽腔疾患により口呼吸になると、口輪筋の弛緩が起こり、前歯の前突(AngleⅡ級1類)の不正咬合を生じることがある | |||

| 食生活の影響 | 硬いものを食べると顎の発育が良くなるといわれていますが?>>詳細 | |||

血縁家族間では顔が似る傾向にあることより、顔の骨格形成に遺伝が関与していることがうかがい知れます。

身長や顎顔面形態、歯の大きさなどのように変異が連続的ではっきりした段階に区別できない形質を量的形質といいます。量的形質の遺伝には多数の遺伝子が関与していますが、さらに環境要因にも強く影響されます。このため現在に研究レベルでは顎顔面形態の遺伝的解析を行うのは困難と考えられています。しかしながら次のことはいえます。

過剰歯は上顎の正中部に起こることが比較的多いといえます。

右に示した症例は本来の左中切歯と過剰歯が萌出した例です。右の中切歯は埋伏して生えてきません。逆に過剰歯が埋伏している症例もあります。こうした過剰歯は前歯部の配列に大きな影響を与えます。

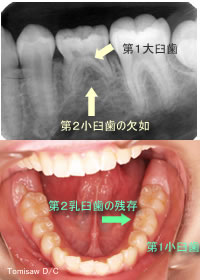

欠如歯で比較的頻度が高く、矯正治療上問題となるのは、第2乳臼歯が残存し後続の第2小臼歯が欠損する場合です。

右の症例では乳歯がきれいに保存されていますが、重度の齲蝕などにより歯髄が障害を受けると歯根吸収が起こる危険性が高くなります。早期に脱落するとその後の第1大臼歯が前方向に傾斜し、臼歯部の歯列に問題が生じます。

前歯に叢生(乱杭歯)の矯正治療において、通法ではもう一本前の第1小臼歯を抜歯する場合があります。しかし第2乳臼歯に問題があればやむなくこれを抜歯します。こうした場合、歯の移動に時間がかかるばかりではなく、予後にも問題を生じる恐れがあります。

比較的頻度高くみられ歯列に影響を与える問題は上唇小帯の強直です。

歯列に起こりうる問題は正中離開です。

口腔習癖の中で最も一般的にみられるのが、ゆびしゃぶりによる上顎前突です。

右の症例のように上顎前突がさらにひどくなると開咬傾向出てきます。このような状況になると今度は前歯の空いた隙間に舌をいれる弄舌癖が生じます。これにより開咬傾向はさらに著しくなります。