夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

*このページに直接来られた方へ、TOPページはこちらです。

*このページに直接来られた方へ、TOPページはこちらです。

夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

・Extra Episode「運動の秋」(2010/10/19)

・Extra Episode「お月見の夜」(2010/09/22)

・Extra Episode「女の節句」(2010/03/04)

・Extra Episode「ささやかな晩餐会」(2009/12/24)

・Extend Episode「赤ちゃん狂想曲」(2009/05/24)

・Extra Episode「この想いのせて」(2009/03/14)

・Extra Episode「麻衣の味、さやかの味」(2009/02/14)

・Extra Episode「ウエイト」(2009/01/15)

・Extra Episode「教訓」(2008/12/24)

・Extra Episode「地球光」(2008/09/04)

・Extra Episode「抱き枕」(2008/08/22)

・Extra Episode「罰ゲームとボーナスゲーム」(2008/07/04)

・Extra Episode「黒色のご褒美」(2008/04/21)

・Extra Episode「想いを込めて」(2008/03/13)

・Extra Episode「インターミッション」(2008/02/27)

・Extra Episode「チョコの味、キスの味」(2008/02/14)

・Extra Episode「節分」(2008/02/03)

・Extra Episode「お約束」(2008/01/29)

・Extra Episode「追憶〜麻衣〜」(2008/01/19)

・Extra Episode「看病」(2008/01/18)

・Extra Episode「黒色」(2008/01/17)

・Extra Episode「風邪」(2008/01/09)

・Extra Episode「年初め」(2008/01/01)

・Extra Episode「二人のうさぎ」(2007/12/31)

・Extra Episode「聖夜のうさぎ」(2007/12/29)

・Extra Episode「誕生日プレゼント」(2007/12/16)

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if- index

10月19日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「運動の秋」

「ごちそうさまでしたー」

今日も左門での賄いを食べた帰り。

「最近ご飯が美味しいわね〜」

「そうだね、仁さんも美味しいスイーツ沢山作ってくれるし美味しかったぁ」

姉さんと麻衣は今日の料理に満足のようだ。

「でもさ、仁さんのデザートは店には出せないよな」

「それもそうね」

いつもおやっさんに怒られてる仁さん。

味はいいのだが店に出すための原価がかかりすぎるのが難点だそうだ。

「俺はイタリアンズの散歩に行ってくるね」

「それじゃぁ麻衣ちゃん、私たちはお風呂に入っちゃおうか」

「うん」

玄関で別れた俺は、イタリアンズにリードを付けて散歩に出発した。

「あ、お帰りなさいお兄ちゃん」

「お帰り、達哉くん」

家に帰ってくるとリビングに二人はいた。

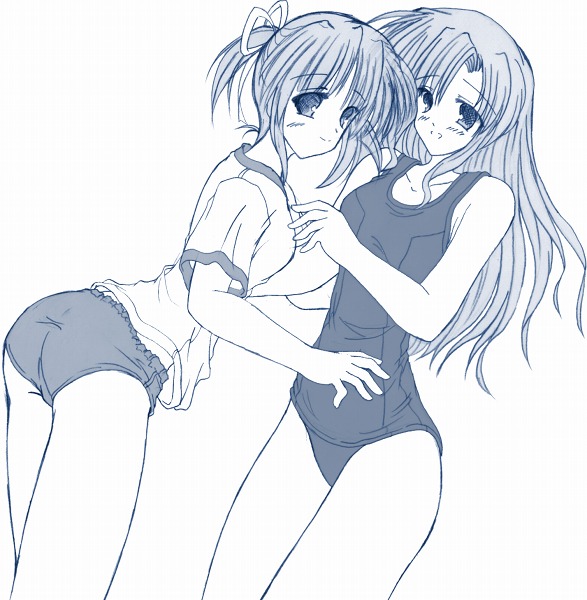

何故か体操着姿で、二人で体操?をしていた。

「・・・えっと」

「ねぇ、達哉くんも一緒にエクササイズしない?」

「そうだね、お兄ちゃん身体が硬いでしょう? ほぐすと良いよ」

「・・・」

突然我が家でエクササイズが流行ったのだろうか?

そんな訳はないと思う。

その時さっきの左門からの帰りの話が思い浮かぶ、そこから導き出される答は

「お兄ちゃん!」

思考を遮るように麻衣が俺を呼ぶ。

「私、頑張るからね!」

両手をぐっと目の前で握る麻衣、その真剣な眼差しに俺は・・・

「あ、あぁ、俺も出来る限り協力はするよ」

「ありがとう、お兄ちゃん」

「それじゃぁ達哉くんも着替えてきてね」

姉さんに促されて、俺は部屋へと向かう。

「・・・黙って協力するか」

秋、だからな。

「お待たせ・・・っ!?」

両手をぐっと目の前で握る麻衣、その真剣な眼差しに俺は・・・

「あ、あぁ、俺も出来る限り協力はするよ」

「ありがとう、お兄ちゃん」

「それじゃぁ達哉くんも着替えてきてね」

姉さんに促されて、俺は部屋へと向かう。

「・・・黙って協力するか」

秋、だからな。

「お待たせ・・・っ!?」

「んっ!」

「お姉ちゃん、がんばって!」

二人は背中合わせてのストレッチ行っていた。

ちょうど俺はその正面からリビングに入ってきてしまったため、二人の露わな姿が

丸見えになってしまっている。

「麻衣ちゃん、もうだめ〜」

姉さんの悲鳴に麻衣が姉さんを下ろした。

「はぁはぁ・・・最近運動不足かしらね」

下ろされた姉さんは息を整えている。

「それじゃぁ、次は麻衣ちゃんの番ね」

「お手柔らかにね、お姉ちゃん」

今度は姉さんが持ち上げるようだ、さっきのアングルは危険なので俺は横にずれる

ことにした。

「お兄ちゃん、もうちょっと待っててね」

「あぁ、俺は柔軟体操でもしてるよ」

俺は少し離れた所にすわり、足を延ばす。

そして前に身体を倒そうとした、とき。

「んーーーっ!」

麻衣の悲鳴?に思わず顔を上げる。

「っ!!」

「んっ!」

「お姉ちゃん、がんばって!」

二人は背中合わせてのストレッチ行っていた。

ちょうど俺はその正面からリビングに入ってきてしまったため、二人の露わな姿が

丸見えになってしまっている。

「麻衣ちゃん、もうだめ〜」

姉さんの悲鳴に麻衣が姉さんを下ろした。

「はぁはぁ・・・最近運動不足かしらね」

下ろされた姉さんは息を整えている。

「それじゃぁ、次は麻衣ちゃんの番ね」

「お手柔らかにね、お姉ちゃん」

今度は姉さんが持ち上げるようだ、さっきのアングルは危険なので俺は横にずれる

ことにした。

「お兄ちゃん、もうちょっと待っててね」

「あぁ、俺は柔軟体操でもしてるよ」

俺は少し離れた所にすわり、足を延ばす。

そして前に身体を倒そうとした、とき。

「んーーーっ!」

麻衣の悲鳴?に思わず顔を上げる。

「っ!!」

さっきと違うアングルは、さっきより危険だった。

体操着から延びる足、背を逸らすことで強調される胸。

そして、背を屈めることで重力に引っ張られる胸。

俺は眼を閉じて身体を前に倒すことに集中した。

「お兄ちゃん身体硬いんだね」

気づくと麻衣が俺の横に来ていた。

「私が背中おしてあげるね」

そう言いながら麻衣は俺にのしかかってきた。

「っ!」

自分の曲げれる限界以上に麻衣に押されて俺は思わず悲鳴をあげる。

「大丈夫?」

「あ、あぁ・・・でも少し優しくしてくれないか?」

「了解」

麻衣は今度はそっとのしかかってくる。

それでもきついことには変わらないが、さっきよりは楽だった。

「どう、お兄ちゃん?」

その麻衣の声は甘かった。その甘さの意味を瞬時に俺は理解してしまった。

「・・・硬いな」

「ん・・・そうだね、硬いよね」

「今度はお姉ちゃんが押してあげる」

麻衣と変わって姉さんが俺の背中を身体で押してくる。

「達哉くんは硬いのね」

「・・・姉さんは柔らかい」

「そう・・・ね、んっ」

「・・・」

「そういえば、達哉くん。その・・・セックスの運動量って凄いって知ってる?」

姉さんの口から出るその言葉に、俺の鼓動が早まる。

「私も聞いたことある、すっごい運動量なんだよね」

「えぇ・・・だから、達哉くん。実践・・・してみない?」

「私も、お兄ちゃんと運動したい・・・だめかな?」

その後秋の運動の場所はリビングから寝室へと移動することになった。

「おはよう、お兄ちゃん」

「達哉くん、おはよう。あら、まだ寝ぼけてるのかしら?」

翌朝、リビングで出迎えた二人はとても元気だった。

昨晩あれだけ激しい動きをしたはずなのに・・・

「はい、お茶をどうぞ」

「ありがとう、麻衣」

麻衣のいれてくれたお茶を飲んで一息いれる。

「運動した後のご飯は美味しいわね、麻衣ちゃん」

「うん、今日も1日頑張ろうって思えるよね」

「・・・」

俺は運動の疲れで頑張れそうにない。

「ねぇ、お兄ちゃん」

「なに?」

「また運動につきあってね」

「そうね。定期的な運動って大事よね達哉くん、一緒に運動しましょうね」

「・・・」

秋の終わりが待ち遠しくなる朝だった・・・

さっきと違うアングルは、さっきより危険だった。

体操着から延びる足、背を逸らすことで強調される胸。

そして、背を屈めることで重力に引っ張られる胸。

俺は眼を閉じて身体を前に倒すことに集中した。

「お兄ちゃん身体硬いんだね」

気づくと麻衣が俺の横に来ていた。

「私が背中おしてあげるね」

そう言いながら麻衣は俺にのしかかってきた。

「っ!」

自分の曲げれる限界以上に麻衣に押されて俺は思わず悲鳴をあげる。

「大丈夫?」

「あ、あぁ・・・でも少し優しくしてくれないか?」

「了解」

麻衣は今度はそっとのしかかってくる。

それでもきついことには変わらないが、さっきよりは楽だった。

「どう、お兄ちゃん?」

その麻衣の声は甘かった。その甘さの意味を瞬時に俺は理解してしまった。

「・・・硬いな」

「ん・・・そうだね、硬いよね」

「今度はお姉ちゃんが押してあげる」

麻衣と変わって姉さんが俺の背中を身体で押してくる。

「達哉くんは硬いのね」

「・・・姉さんは柔らかい」

「そう・・・ね、んっ」

「・・・」

「そういえば、達哉くん。その・・・セックスの運動量って凄いって知ってる?」

姉さんの口から出るその言葉に、俺の鼓動が早まる。

「私も聞いたことある、すっごい運動量なんだよね」

「えぇ・・・だから、達哉くん。実践・・・してみない?」

「私も、お兄ちゃんと運動したい・・・だめかな?」

その後秋の運動の場所はリビングから寝室へと移動することになった。

「おはよう、お兄ちゃん」

「達哉くん、おはよう。あら、まだ寝ぼけてるのかしら?」

翌朝、リビングで出迎えた二人はとても元気だった。

昨晩あれだけ激しい動きをしたはずなのに・・・

「はい、お茶をどうぞ」

「ありがとう、麻衣」

麻衣のいれてくれたお茶を飲んで一息いれる。

「運動した後のご飯は美味しいわね、麻衣ちゃん」

「うん、今日も1日頑張ろうって思えるよね」

「・・・」

俺は運動の疲れで頑張れそうにない。

「ねぇ、お兄ちゃん」

「なに?」

「また運動につきあってね」

「そうね。定期的な運動って大事よね達哉くん、一緒に運動しましょうね」

「・・・」

秋の終わりが待ち遠しくなる朝だった・・・

9月22日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「お月見の夜」

「お兄ちゃん、お姉ちゃん、これ見て」

麻衣が2階から降りてきた、手に何か洋服を持っているようだ。

「あら、それは浴衣ね」

姉さんは一目見て浴衣だとわかったようだ。

「うん、さっき整理してたら出てきたの。まだ着れるかな?」

「浴衣はゆったりとしてるから大丈夫よ」

「でももう今年は着る機会は無いだろう」

残暑が厳しかったこの夏も終わり、季節は秋。

さすがに浴衣を着て出歩く事はないだろう。

「むぅ、残念」

麻衣は本当に残念そうな顔をしている。

「良いこと思いついちゃった」

「お姉ちゃん?」

「明日みんなで浴衣を着ましょう」

「明日? 何かあったっけ?」

俺も麻衣も何も思いつかない。

「明日はね・・・」

「どう・・・かな?」

「達哉くん、おかしくないかしら?」

次の日の夜、俺はリビングで二人を待っていた所だった。

そこに降りてきた二人は浴衣姿。

姉さんは髪を結い上げていて、浴衣と相まって色っぽい。

麻衣も照れてる表情がいつもより大人っぽく見える。

その二人を目の前にして言葉が出てこなかった。

「ふふっ、麻衣ちゃん。達哉くんが照れてるわよ」

「うん、お兄ちゃん顔が真っ赤だよ」

「・・・」

俺はその場で後ろを向いて、窓へと向かう。

「お兄ちゃんが逃げたー」

「えぇ、逃げたわね」

実際そうなので言い返せなかった。

リビングの大きな窓を開ける、そこに小さな縁側がある。

縁側っていうほどのものじゃないけど、今日はここが月見の会場だった。

「はい、達哉くん」

「ありがと」

姉さんから麦茶の入ったコップを受け取る。

「こっちも準備おっけーだよ」

麻衣は月見団子を持ってきた。

「はい、お兄ちゃん」

「ありがとう、麻衣」

「・・・」

3人で夜空を見上げる。

浮かぶのは中秋の名月であり、スフィア王国の領土でもあり。

「フィーナさん、元気かなぁ」

今は居ない朝霧家の家族が住む場所でもあった。

「フィーナなら変わりなく元気だろう」

確認出来た訳じゃないけど、確信は出来る。

短い間だったけど、一緒に過ごし家族となった俺だからこそ、だろうか。

「あっ」

麻衣の短い悲鳴、それは月が雲に隠れてしまったからだった。

「今日は天気が悪くなるそうだから、これでお終いね」

「そうだな」

綺麗な月ではあったけど、雲に覆われては見ることは出来ない。

それに風が少し出てきている、薄手の浴衣では風邪をひきかねない。

「中に入ろうか」

「えぇ」

二人が立ち上がる、俺も立ち上がって部屋に戻ろうとした。

その時バランスを崩した。

「えっ」

「なに?」

「きゃっ!」

浴衣の裾をとられ転んだことまでは理解できた。

だけど、俺を襲う衝撃はなく、両手には柔らかい感触がある。

「お、お兄ちゃん?」

「達哉・・・くん?」

俺は起きあがろうと両手に力を入れる。

「あんっ」

「きゃんっ」

二人の色っぽい声に、俺は動きを止めた。

「ん・・・」

「・・・」

気まずい沈黙が降りる。

「・・・」

俺は倒れたまま、まずは両手をあげて、広げた。

そして固い床の感触を確認してから身体を起こす。

俺の視界には、仰向けに倒れた麻衣と姉さん、倒れたときに浴衣の胸元が

はだけていて、下着が露出している。

それはたぶん・・・俺のせいだろう。

そこまで現状を認識して、俺のしたことがやっと理解できた。

「ご、ごめんっ!」

俺は立ち上がってその場で頭を下げた。

「う、ううん、事故だから大丈夫だよ、お兄ちゃん」

「そ、そうよ・・・それよりも達哉くんは大丈夫?」

「俺よりも二人とも大丈夫?」

そっと手を出して、二人にさしのべる。

二人とも手を取って立ち上がる。

「ありがとう、お兄ちゃん」

「ありがとう、達哉くん」

「それよりも怪我は無い?」

俺の下敷きになる形の二人は床に直接たたきつけられたはず。

「怪我は無いよ」

「えぇ・・・」

そう言う二人だったけど、顔が妙に赤い。

「本当に大丈夫?」

「う、うん・・・怪我は無いよ」

「えぇ・・・でも、ね」

乱れた浴衣を直さない姉さんは、身体を小刻みに動かしていた。

「もしかして寒いの? すぐに窓を閉めるから」

俺はリビングの窓とカーテンを閉めた。

これで外の寒さは中に入ってこない。

「早くお風呂に入って身体を暖めて・・・」

振り返って風呂を促そうとして、ここまでして俺は気が付いた。

二人がどういう状態なのかを・・・

「・・・お兄ちゃん、気づいちゃった?」

「なんとなくは・・・」

「だって、さっきの達哉くん。なんだかとってもワイルドだったんですもの」

身体を震わせてるのではなく、太股をあわせてるだけ。

寒くて赤くなったわけじゃなく、熱をもって火照っているだけ。

「・・・とりあえずはお風呂入ろうか」

「・・・うん」

「・・・えぇ」

二人が頷くのを見てから俺は一緒に浴室へと向かう。

すでに俺の身体も熱を帯びている。

「達哉くん、私明日はお休みなの」

「明日は祝日だもんね、お兄ちゃん」

二人の言いたいことはわかる。

「だから、ね」

「いっぱいしてね、お兄ちゃん」

答はもちろん、決まっていた。

3月4日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「女の節句」

「はい、お兄ちゃん」

「ありがとう」

麻衣から茶碗を受け取る、そこには先ほどまで作るのを手伝ったちらし寿司が

盛られている。

「お兄ちゃん頑張ったから大盛りにしておいたよ」

「確かに」

ちらし寿司作りの手伝いは、ただひたすらうちわで扇いだだけだったが、これが

思った以上に疲れた。

「はい、達哉くん」

姉さんはお吸い物を机の上に置いてくれた。

「これで全員にわたったわね、それじゃぁ戴きましょうか。いただきます」

「「いただきます」」

ちらし寿司に蛤のお吸い物、今日は雛祭りだ。

食事の後、姉さんと麻衣は準備があるといって部屋に戻っていった。

どんな準備かは想像つくけど、あえてなにも聞かずに見送った俺は

洗い物を片付ける。

「ふぅ」

そしてお茶を煎れてからリビングへ向かう。

そこには雛人形が飾られていた。

ふと、過去の記憶が浮かんでくる。

「こどもの日は男も女の子も一緒でなんで今日は女の子だけなんだ?」

そんな疑問を口にした子供の頃。

あの時おふくろや親父、麻衣や姉さんはなんて答えたんだっけ。

そのことは思い出せない。

「ま、いっか。女の子の節句で」

「お待たせ、達哉くん」

「どう・・・かな?」

部屋からおりてきた姉さんと麻衣は予想通り着物姿だった。

二人とも艶やかな着物で、思わず見とれてしまう。

「麻衣ちゃん、達哉くんの様子を見れば答を聞く必要は無いわね」

「うん」

嬉しそうな顔の二人。なんだか恥ずかしくなって思わず顔を背ける。

「ふふっ」

「それじゃぁ私準備してくるね」

準備? 着物に着替える事以外に何か準備があるんだろうか?

「いつ見ても綺麗よね」

姉さんが雛人形を見てそうつぶやく。

「男の子の達哉くんには五月人形の方がいいかしら? いつも刀を振り回して

遊んでいたものね」

「姉さん、それはもう言わないでよ」

「そのたびに琴子さんに怒られてたわよね、なんだか懐かしいわ」

「・・・」

確かにそんな記憶が微かにある。けど、上手く思い出せない。

「私ね、雛人形って憧れだったの。ここに来る前は飾ってくれなかったから」

俺と違う姓を持つ姉さん。

その家族の環境が良くないものだったということは後で聞かされた話だった。

「千春さんが、この雛人形は麻衣の物だけど、さやかの物でもあるって言って

くれたときは嬉しかったな。」

俺は黙って聞いていた、いや、聞くことしか出来なかった。

「麻衣ちゃんもお姉ちゃんといっしょがいいって言ってくれたの、本当に嬉しかった。

私はみんなといつまで一緒にいられるかわからなかったから」

いつのまにか麻衣が姉さんの隣に座って話を聞いていた。

「私も覚えてる、お姉ちゃんといっしょがいいって言った事」

「俺は・・・覚えてないな」

「ふふっ、だって達哉くんは雛祭りの時いつも居心地悪そうにしてたものね」

「そうだったっけ?」

「うん、そうだったよ。そのかわりこどもの日の時は凄かったよね」

「麻衣、その話はもうよしてくれ」

子供の時の頃の若さ故の過ちは、今聞かされると凄く恥ずかしい物だ。

「こどもの日は男も女の子も一緒でなんで今日は女の子だけなんだ?、だった

かしら?」

俺の微かな記憶と同じ台詞を姉さんは口にする

「ね、姉さん!」

「私は達哉くんの事は何も忘れないわよ?」

「・・・降参、雛祭りは女の子の節句だよ、男は5月まで待つことにするさ」

「達哉くん、千春さんと同じ事言ってる」

親父と同じ事を?

考え込む、けど思い出せない・・・

「達哉くん考え事? あー、もしかしてもう私は女の子っていう歳じゃないって

言いたいの?」

そう言うと姉さんは拗ねだした。

「いーですよー、私はもう女の子っていえる歳じゃないですよー。麻衣ちゃんは若くて

女の子してていいわよねー」

「姉さん?」

様子が明らかにおかしい、その理由は・・・探すまでも無かった。

姉さんがいつの間にか持っていたカップ、その中に注がれていたのは。

「もしかしてそれ」

「白酒だよ、お兄ちゃんも飲もうよ」

答えたのは麻衣だった、言うまでもなく麻衣もカップを持っている。

「達哉くんは私の注いだ白酒が飲めないっていうの?」

「姉さん、もう酔ってるの?」

「酔ってないわ・・・よ?」

駄目だ、もう酔っている。

「ほら、今日はもう寝た方がいいよ?」

「うにゅー」

「麻衣はまだ無事か?」

「無事って何が?」

俺の言葉にきょとんとする麻衣、どうやたまだ酔ってはいないようだ。

「姉さんを部屋まで運ぶから手伝ってくれ」

「おっけー」

「よし」

俺は姉さんの脇の下と膝に手を入れて抱きかかえる。

「んー、よしよし」

「わかったからおとなしくしてて」

「はぁい」

「麻衣は部屋の扉を開けて、ベットを用意しておいてくれ」

「うん」

我が家を支える姉さんは、俺が簡単に抱きかかえられるほどに軽かった。

「大丈夫だよ、姉さんは女の子だから」

「・・・うん」

なんとか姉さんをベットに座らせた、寝させてあげたいけど着物姿のままでは

そうも行かない。

あとは麻衣に任せるしか無いだろう。

「麻衣、後は」

「達哉くん」

俺の言葉を遮る姉さん。

「どうしたの?」

「私はね、やっぱり女の子じゃないの」

「まだそんなことを。俺にとっては姉さんは可愛い女の子だよ」

「ありがとう、でも私は女の子じゃないの。だって・・・」

立ち上がった姉さん、着物の着崩れが酷く、胸元があらわになっていた。

その艶やかさに思わず唾を飲み込む。

「私は、達哉くんに、女にされたんですもの」

「そうだね、私もお兄ちゃんに妹から女にしてもらったよ。お兄ちゃんの女、に」

二人とも頬が赤い、ただ酔っているだけ・・・ではないんだろうな。

「・・・あんまり危ないことはしないでくれ、俺だって男だぞ?

歯止めが利かなくなることだってあるんだぞ?」

「大丈夫だよ、お兄ちゃん。私は女だから」

「そうよ、達哉くん。いつでもいいのよ。

私も達哉くんの・・・達哉の女だから・・・ん」

「お兄ちゃん、私にも・・ん」

12月24日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「ささやかな晩餐会」

「ほら、貴方も帰りなさい」

「でも館長だけ残して・・・」

「貴方が帰らないと私も帰れないのよ?」

「・・・わかりました、館長も絶対上がってくださいよ?」

そう言って最後まで残ってた職員を帰した。

これで今博物館に残ってる職員は私だけとなった。

「ふぅ・・・みんなクリスマスの日まで残業する必要なんてないものね」

事務関係の仕事はたまってきている、本当は残業をお願いしたいくらい。

だけど、今日はクリスマス。

家族や恋人と過ごす夜を、私はみんなに贈った。

それが私が館長としてできる、ささやかなクリスマスプレゼントだった。

「さぁて、頑張らなくっちゃ」

私は館長室に戻る、そこにはたくさんの書類を持ち込んである。

みんなを返した分の仕事は私がしておこうと思ってるから。

「達哉君や麻衣ちゃんに悪いことしたかしら」

3人でクリスマスパーティーを開け無かったことが残念だった。

去年はサンタさんの格好をした、その前はバニースーツを着たこともあったっけ。

あれはちょっと恥ずかしかったけど、達哉君が喜んでくれたから。

「また着てあげようかしら」

でも今年は着る機会はもうなくなってしまった。

これから年末にかけて忙しくなるし、何より着る機会であるクリスマスが

今日だから。

「ちょっと残念、かな」

さて、気持ちを切り替えてこの書類を片付けてしまわないとね。

「あら?」

しばらくして私の携帯がなった。

発信者は・・・

「達哉君?」

「あ、姉さん、今大丈夫?」

「うん、大丈夫だけど、どうしたの?」

「今さ、通用口の所に来てるんだ。開けてくれないか?」

「え?通用口って、博物館の?」

私は慌てて通用口へと向かう。

「メリークリスマス! 姉さん」

「メリークリスマス! お姉ちゃん」

「達哉君に麻衣ちゃんまで・・・どうしたの?」

「忙しいお姉ちゃんにプレゼントを持ってきたの」

そう言って麻衣ちゃんはバスケットを差し出してくれた。

「姉さん、ちょっとだけ寄っていっていい?」

「・・・ありがとう、二人とも」

私はうれしさのあまり、二人を抱きしめた。

「はい、ばくだんおにぎりだよ」

「それと、コンビニで買ったチキン。こんな物しか用意できなくてごめん。姉さん」

「ううん、いいのよ。達哉君と麻衣ちゃんの気持ちが何よりのプレゼントだから」

「それじゃぁ乾杯しよう!」

達哉君が缶ジュースを差し出す。

「あら、シャンパンじゃないのね」

「姉さんは仕事中でしょ?」

「もぅ、意地悪なんだから。それじゃぁ乾杯!」

「乾杯!!」

麻衣ちゃんのおにぎりと、達哉君が買ってきてくれた一口サイズのチキン。

それに缶ジュース。

クリスマスパーティーとしてみれば、それはささやかなもの。

だけど、心が温まる、とても優しい晩餐会でした。

「ねぇ、最後に私達から達哉君にプレゼントがあるの。ねぇ、麻衣ちゃん」

「うん」

「プレゼント? なんだろうな」

「それじゃ達哉君、ここに座ってね」

ソファに座ってもらう。そして私たちは左右に並んで座る。

「達哉君・・・」

「お兄ちゃん・・・」

「「メリークリスマス」」

3人の距離は、ゼロになった。

5月24日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extend Episode「赤ちゃん狂想曲」

「あ、おはよーお兄ちゃん」

「おはよう、麻衣」

日曜日の朝、すこし寝過ぎたのか頭がぼーっとしている。

部屋を出たところで麻衣と会った。

「お兄ちゃん、朝ご飯すぐ食べる?」

「すぐじゃなくてもいいかな」

「うん、わかった」

そう言いながら麻衣は階段を下りていった。

と思ったらすぐに駆け上がってくる。

「おおお、お兄ちゃん!!」

「どうした?」

慌てているために口が回っていないようだ。

何にそんなに慌てているんだ?

「とと、とにかく、こっち来て!!」

そう言って俺の手を引いていく。

「おい、おちつけって!」

「そんなことよりはやく!!」

階段を下りリビングへと入る。

そこには姉さんがソファに座っていた。

「あら、おはよう達哉君。麻衣ちゃんも慌ててどうしたの?」

いつも通りの挨拶だったが、いつもと決定的に違う、それは。

「ばぶぅ」

「あらあら、もうお腹いっぱいなの?」

姉さんは赤ちゃんをだいてほ乳瓶でミルクをあげていた。

「・・・」

「二人とも、朝ご飯はちょっとまってね」

「・・・はっ」

その光景が頭で理解理解するのに時間がかかってしまった。

「ねねね、姉さん!」

「こら、大声ださないの。赤ちゃんが驚くでしょう?」

「ごめん・・・じゃなくてその赤ちゃんは?」

「お姉ちゃんいつの間に産んだの?」

「え? 産むって、えぇぇぇ!」

「ね、姉さん大声だすと赤ちゃんが」

「あ、ごめんなさい」

幸い赤ちゃんはまだミルクを飲んでいるので泣くことは無かった。

「実はね、左門さんの遠い親戚の子なのよ」

その親戚は結婚式に招待されており、今日半日だけ左門さんに

預かってもらうことになっていたそうだ。

左門さんは最初仁さんと菜月にまかせて店に一人で出ようとしたそうだが

仁さんと菜月が早々にダウンしたそうだ。

「赤ちゃんって大変ですものね」

そう赤ちゃんをあやしながら姉さんは微笑む。

おやっさんなら仁さんや菜月の時の経験があるからあやすのも大丈夫

だけど、そうなると店が回らない。

「そう言うわけか」

「そう言うこと、今日半日だけど二人とも協力してね」

「うん、わかった」

「わかったけど、俺は何をすればいい?」

赤ちゃんの世話は俺には無理だろう。

「そうね、私が出来ない家事をお願いするわ」

「わかった」

その後の朝霧家は大変だった。

赤ちゃんはすぐに泣き出し、それをあやす姉さんと麻衣。

はいはいして歩くため一時も目を離せない。

「赤ちゃんって大変なんだね」

麻衣はすでに赤ちゃんに振り回されて疲れてきているようだ。

仁さんや菜月を朝のうちにダウンさせるほどのパワーを持ってるだけに

この先油断は禁物だろう。

「ねぇ、抱いてみたいんだけど・・・だいじょうぶかな?」

「だいじょうぶよ、こうして首に注意して・・・」

抱いてみたいといって赤ちゃんをそっと抱きかかえた麻衣。

そしてミルクを飲ませた麻衣の顔は母親のような慈愛に満ちていた。

だけど、その直後。

「やんっ!」

「駄目よ、麻衣ちゃん。赤ちゃんなんだから」

「でも、くすぐったいよぉ」

赤ちゃんは手を麻衣の胸にはわせていた。

ミルクが足りないのだろうか、麻衣の胸を探して口にしようとしている。

「あらあら、ミルクまだ飲むのかしらね。作ってくるからお願いね」

「お姉ちゃん、早くして、ひゃぅ!」

「麻衣、俺が抱こうか?」

「お願い、お兄ちゃん」

麻衣から赤ちゃんをもらおうとするけど、赤ちゃんがそれを嫌がる。

「お兄ちゃぁん・・・」

「諦めろ」

服の上から胸を吸われる麻衣は涙目になっていた。

ミルクを与えては眠り、起きてはミルクの繰り返し。

そんな1日は夕方前に終わりを告げた。

左門さんの所にやってきた親戚の夫婦はお礼を言って赤ちゃんを連れて

帰っていった。

「悪かったな、さやちゃん。この埋め合わせは今度するからな」

「いいんですよ、左門さん。困ったときはお互い様ですから」

「ねぇねぇ、達哉。赤ちゃん大変だったでしょう?」

「・・・あぁ、俺は大したこと出来なかったけど、麻衣がダウンしたよ」

「やっぱり・・・これ、兄さんのアイス、麻衣に持っていって」

「ありがとう、麻衣も喜ぶと思うよ」

麻衣へのアイスとおやっさんからの差し入れをもって俺と姉さんは家へと戻る。

「お帰りなさーい・・・」

ソファでぐったりしてる麻衣。

赤ちゃんにおっぱいを吸われた後、麻衣は赤ちゃんに気に入られたのか

ずっと麻衣に抱かれていた。

麻衣が離れようとするとぐずるから、麻衣もどうしようもできず、結局午後は

ずっと麻衣が面倒をみていたのだ。

「麻衣、菜月からの差し入れのアイスだ」

「ありがとー・・・」

「麻衣ちゃん、まだお疲れの様子ね」

「そうだね」

「うー・・・」

「夜は左門さんの差し入れで済ませましょうか」

「そうだね、俺達で準備しよう」

「えぇ」

「赤ちゃんって本当に大変だったね」

「そうね」

食事の後のお茶の時、麻衣はなんだか懐かしそうな顔をした。

きっと今日の出来事を思い出しているんだろう。

「でも可愛かった」

「えぇ、可愛かったわね」

・・・会話がぎこちない、触れてはいけない話題だからだろうか。

その後の会話が続かず、無言の時間が流れる。

「・・・あのさ」

二人の視線が俺に向く、その視線を受けながら俺は宣言する。

「俺、もっと頑張るよ。まだ将来の事はわからないけど、頑張る」

将来のことはまだわからない。

どうやったって今の法律では叶わないこともある。

だからといって諦めたくはない、そのために俺は頑張る事しかできない。

「達哉君・・・達哉君らしいわ」

「そうだね、お兄ちゃんらしい」

「姉さん? 麻衣?」

「ここは安心させるために嘘でも言う所じゃないかしら?」

「そうそう、そう言う展開だよね」

「姉さん達が望むならそれでもいいかもしれない、けどこれは俺の本心だから

嘘はつけないよ」

その俺の言葉に二人は微笑んでくれる。

「わかってるわよ、達哉君」

「ほんと、お兄ちゃんって真面目すぎるよね」

「でも、そこが達哉君の良いところよ」

「うん、わかってるよお姉ちゃん」

なんだか誉められてるのかけなされてるのかわからないけど、

恥ずかしくなってきた。

「達哉君」

「お兄ちゃん」

二人が俺の目をまっすぐに見る。

「「期待してるからね」」

「・・・あぁ、頑張る」

そして、きっと・・・

「さてと、今夜はもう一人の赤ちゃんをあやさないといけないわね」

「そうだね、お姉ちゃん」

「? もう一人の赤ちゃん?」

まだいるのか? ・・・ってそんなわけはない。

「いるのよね、我が家に大きな赤ちゃんが」

「そうそう、本当の赤ちゃんに嫉妬する、大きな赤ちゃん」

それって・・・

「達哉君の目、そういう目だったわよ?」

「私のおっぱいすってる赤ちゃんを見る目、ちょっと怖かったよ?」

「そ、そんなことは・・・」

「無いの?」

「・・・ありました、ごめんなさい」

素直に謝ることにした。

「いいのよ、達哉君。私のおっぱいは本当は達哉君の物だから」

「そうだよ、お兄ちゃん。私のおっぱいもお兄ちゃんのだよ」

「姉さん・・・麻衣・・・」

「だから、今夜は好きなだけ吸って良いわよ」

「でもミルクはでないからね? お兄ちゃん」

3月14日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「この想いのせて」

「ふぅ」

部屋に戻ってきた俺はそのままベットに倒れ込んだ。

「結局何も思いつかなかった・・・」

今日はホワイトデー、バレンタインのお返しをする日。

今年も姉さんと麻衣からチョコをもらったから、ちゃんとお返しを

しようと、考えていた。

けど、何も思いつかなかった。

もちろん何もしていない訳じゃない。

駅前でホワイトデー用に売られていたクッキーの詰め合わせは昨日の内に

買っておいたし、それをさっき渡してきたところだった。

「ありがとう、達哉君。嬉しいわ」

「お兄ちゃん、大事に食べるね、ありがとう」

確かに二人とも喜んでくれたと思う。

でも手作りではなく市販品、バレンタインの時は手作りのチョコを・・・

「・・・」

思わずあのおっぱいの形をしたチョコを思い出してしまった。

「達哉君、起きてる?」

「姉さん?」

「入ってもいいかしら?」

「あぁ、開いてるからどうぞ」

姉さんがお盆を持って入ってきた。

そこにはさっき俺がプレゼントしたクッキーと二人分のお茶があった。

「一緒に食べようと思って持ってきたの」

「それは俺がプレゼントしたクッキーだよね」

「うん、一緒に食べたかったの、駄目かしら?」

駄目な理由は無い。

「そうだね、つきあうよ」

「ありがとう、達哉君」

「このクッキー美味しいわね。高かったでしょう?」

「そうでもないよ」

「そう? でも美味しいわ。ありがとう、達哉君」

にこにこしながらお礼を言う姉さん。

俺はその顔を直視できなかった。

「それでね、達哉君。また悩んでるでしょう?」

「・・・そんなことないよ」

「ふふっ、私は何年間、達哉君のお姉ちゃんしてたかわかるでしょう?」

思わず具体的な数字を言おうとして、やめておく。

「達哉君、私はこのクッキー、凄く嬉しかったわ」

そういってクッキーを口に運ぶ。

さくっという音と共に姉さんの口の中にクッキーは消えていく。

「きっと達哉君は今の想いを乗せる物を見つけられなかったのね。

だから今でも悩んでるんでしょう」

「・・・そう、なのかな」

俺は昔、姉さんに言われたことを思い出す。

プレゼントする物の価値より、そのプレゼントに託す想いの方が

大事だという事を。

「それに、私たちはいつも達哉君からたくさんの想いをもらってるわ。

ホワイトデーだからって別に特別な事じゃないの。

いつもと同じでいいのよ」

「姉さん・・・」

「それは私だけじゃないわ、麻衣ちゃんもそう思ってるわ。

そうよね、麻衣ちゃん」

扉に向かって語りかける姉さん。

「いつからわかってたの?」

いつのまにか、扉の向こう側には麻衣がいたらしい。

姉さんと同じくお盆をもっていた。

そこにはお茶とクッキーがのせられていた。

「ふふっ、私は麻衣ちゃんのお姉ちゃんを何年してるとおもってるの?」

「そっかぁ、そうだよね」

麻衣も俺の部屋に入ってくる。

「お兄ちゃん、私の言いたいことはわかるよね?」

「あぁ、なんとなく」

「なら私はもう何も言うこと無いよ。お兄ちゃん、クッキー食べよう♪」

「私はお茶のおかわりを持ってくるわね」

「お姉ちゃん、急須とポットもって来ちゃおうよ。

ここでお茶会にしよ♪」

「それはいいわね、そうしましょう」

「姉さん、麻衣」

一度部屋から出ていこうとした二人を呼び止める。

「その・・・心配かけてごめん。それと、ありがとう」

そう言って俺は頭をさげる。

「達哉君」

「お兄ちゃん」

二人の声が俺の頭を上げさせる。

「私たちこそ、ありがとう」

「これからもよろしくね」

「もちろん、こちらこそよろしく!」

2月14日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「麻衣の味、さやかの味」

「お兄ちゃん、今日はたくさんもらったの?」

麻衣と一緒の学園からの帰り道、川沿いに入ったところで

そう聞かれた。

「菜月と遠山からの義理だけだよ」

「そっかぁ、2個だけなんだ」

「麻衣、そんなに嬉しそうな顔をするなよ」

にこにこと笑う麻衣の顔は本当に嬉しそうだった。

兄がチョコをもらえないのが嬉しいというのはちょっと悲しい物を

感じてしまう。

「やだ、私そんなに嬉しそうな顔してた?」

「あぁ、へこむくらいにな」

「ごめんなさい、お兄ちゃん」

そう謝る麻衣の顔は済まなさそうな顔ではなく、やっぱり嬉しそうだった。

「まぁ、学院でもらえなかったのは俺は気にしてないけどな。

一番欲しい人からまだもらえてないし、今年は無いのかもな」

ちょっと意地悪く言ってみる。

「そ、そんなことないよ!」

「あぁ、知ってるからそんなに慌てるなって」

「もぅ、お兄ちゃんの意地悪! 意地悪なお兄ちゃんにはあげないよ?」

「もらえなかったら涙で枕を濡らすかもな」

「わ、それは大変。そうならないように私が後でチョコレートあげるね」

「あぁ、期待してるよ」

「ただいま」

バイトもこなし、イタリアンズの散歩も終わった。

今日はお店でのまかないではなく家でみんなで食事をとる日。

「あ、おかえりなさい。準備できてるわよ」

「了解」

姉さんの声を聞きながら洗面所で手洗いとうがいをする。

そうしてリビングに入ると、私服姿の二人が出迎えてくれた。

一瞬、去年の出来事が頭に浮かんだけど、それをすぐにうち消す。

これが普通なんだから、と。

テーブルの上には大きな土鍋が置かれてあった。

「今日はおでんを作ったの」

「達哉君、たくさん食べてね。でも、デザートの分はあけておいてね」

食後に俺はソファでお茶を飲みながらのんびりと過ごしていた。

「先に洗い物しちゃうから、もうちょっとだけ待っててね」

「はい、お茶もってソファでゆっくりしててね、お兄ちゃん」

なんとなくキッチンから追い出された気もしないでもないけど、これは

毎年のことだった。

この時期チョコを手作りする二人はキッチンを死守している。

俺がお茶を飲もうと思うとすぐに煎れてくれるくらいだった。

「今年も期待できそうだな」

「おまたせ、達哉君」

「待たせちゃってごめんね、お兄ちゃん」

二人は大きな箱を抱えてやってきた。

胸の前に抱えて持つ大きな箱は、ホールケーキが一つ入れてもまだまだ余裕が

あるくらいのサイズだった。

「達哉君、バレンタインのチョコ」

「もらってくれる? お兄ちゃん」

「もちろんだよ、ありがとう」

俺は二人から順番に箱を受け取る。思ったより重くなかった。

「あけてみてもいい?」

「え?」

「ここで開けちゃうの?」

二人とも凄く慌てている。

「せっかくだし食べて感想伝えたいんだけど、駄目なのかな?」

「う、ううん。そんなことないよ」

「そ、そうよね。チョコは食べるんですものね」

二人とも挙動不審だった。

「それじゃぁ開けるね」

そして俺はこの二人の態度の理由は箱を開けてすぐに知ることになった。

「こ、これは・・・」

「・・・」

「・・・」

箱の中から出てきたのはチョコレート。

だけど、見たことのあるラインでふくらんでいる。

二つのなだらかな山の上に、小さな突起がデコレーションされている、

姉さんの箱から出てきたのは麻衣のチョコよりかなりふくらみが大きい。

それは間違いなく・・・

「達哉君が喜んでくれるかなって思ったんだけど・・・」

「駄目だったのかな?」

二人の顔が陰る。

「そ、そんなことないよ。とても美味しそうだよ」

「あ・・・ありがとうお兄ちゃん」

「達哉君、ありがとう。でも美味しそうだなんて・・・」

美味しそうな形をしてる・・・ってそのままの意味じゃないか!

「本当はもっと恥ずかしい事も本に書いてあったんだけど」

「衛生上の問題もあるし、それにあれはちょっと、ね」

一体どんなことが書いてある本なんだとツッコミを入れたくなる。

でも、そのまえにちゃんとお礼を言いたくなった。

「ありがとう、姉さん、麻衣。作るの大変だっただろう?」

「え? あ、うん・・・型どりが一番大変だった、かな」

「型どり?」

改めてチョコを見比べる、なだらかなサイズの麻衣のチョコと

大きくふくらんだ姉さんのチョコ。

・・・これってまさか

「た、達哉君。考えちゃ嫌よ」

「あ、あぁ・・・」

どう言うふうに型どりしたか気になるけど、考えるのを強制的にやめた。

「それじゃぁいただきます」

俺はそう言ってまずは麻衣のチョコを食べようとして口を近づける。

「あっ」

麻衣が小さな声をあげる。

「ん?」

「ううん、なんでもないよ・・・」

「そっか、じゃぁいただきます」

改めてテーブルの上の麻衣のチョコに顔を近づける。

・・・なんだかいつもと違う場所でいつもの風景をみてるような、変な

錯覚を感じる。

「これは・・・かめないな。よし」

俺は舌でチョコの先をなめる。

「あんっ」

突然麻衣の悩ましげな声が聞こえる、おれは思わず麻衣を見る。

麻衣は顔を真っ赤にしている。

「麻衣、だいじょうぶか?」

「う、うん・・・だいじょうぶだよ。それよりチョコは美味しい?」

「あ、あぁ。もう一口舐めてからな」

俺は麻衣のチョコをそっと舐める。

「ん・・・」

そのたびに麻衣が甘い声をあげる。まるで麻衣の胸を舐めてるときのように・・・

「・・・よし、次はこっちだ」

姉さんのチョコは麻衣のよりかなり大きくできている。

型どりをしたのがよくわかる、サイズの差だった。

これだけ大きいとかじれそうだけど、なんだかかじるのは駄目な気がして

こちらのチョコも舐めることにした。

「んっ」

一舐めしたとき、姉さんの甘い声が聞こえてきた。

「姉さん?」

「な、なんでもないわ・・・」

俺はチョコをもう一舐めする。

「あぁっ」

「・・・」

今度は麻衣のチョコを舐める。

「ふぁっ」

「・・・」

「姉さんも麻衣もなんて声だすんだよ」

耐えられなくなった俺はチョコの感想よりも先にそう訪ねた。

「だってぇ・・・お兄ちゃんって普段あんな感じで舐めてるんだって

思ったら、その・・・」

「達哉君の舌使い、とってもエッチなんですもの・・・」

「・・・」

確かに麻衣と姉さんの胸の形のチョコを舐めてる俺も、そんな気分に

なりそうになっていた。

そこに二人の甘い声は、俺の理性を溶かすには充分だった。

「・・・」

「お兄ちゃん?」

「達哉君?」

「ありがとう、チョコはあとで部屋で食べるよ」

「もしかして美味しくなかった?」

麻衣が不安そうな声で聞く。

「もっと甘くて美味しい方がいいから」

「あっ」

「達哉君・・・」

「だから、その・・・二人ともいい、かな?」

「うん、お兄ちゃん!」

「私も同じよ、達哉君」

チョコよりも甘くてとろけるような夜になった。

・・・明日が日曜日で本当に良かった。

1月15日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「ウエイト」

「結構面白かったな」

俺は麻衣に薦められた漫画を読み終えた。

それは、学園での物語で主人公が転校した学園に吸血鬼のヒロインが

いるという物だった。

「吸血鬼か・・・月に人が住むこの時代にもいるのだろうか?」

もしかしてどこかで息を潜めて暮らしているかもしれないな。

たぶん、出会うことは無いと思うけど。

「2巻まで出てるって言ってたな」

続きが気になるから麻衣に持ってるかどうか聞いてみるか。

俺は隣の麻衣の部屋へと向かう。

「麻衣、今だいじょうぶか?」

「いいよ〜」

俺は麻衣の部屋の扉を開けて中に入る。

「麻衣、借りてた漫画・・・」

「あ、読み終わったの? どう、面白かったでしょう?」

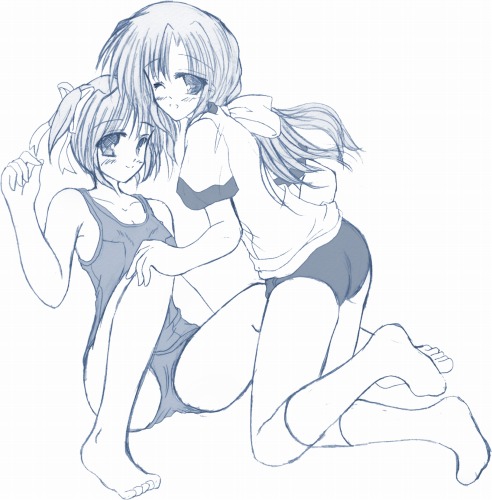

そう言う麻衣はベットの上にいた。

何故か体操服姿で、で両足を広げていた。

「麻衣、何してるんだ?」

「うん、ちょっと体操を・・・んっ」

足を広げたまま身体を前に倒す。

ぺたっとベットに身体がつくのをみると麻衣の身体が凄く柔らかいのがわかる。

「お兄ちゃんもやってみる?」

「俺はいいよ、身体固いし・・・それよりもなんで体操なんだ?」

「ちょっと、ね。運動不足だったし・・・」

歯切れの悪い返事。

「もしかして麻衣」

「言わないで!」

大慌てして俺の言葉を遮る麻衣。つまり、確定だな。

「そうか? 俺には全くわからないけどな」

「うぅ・・・でも増えちゃったの」

うつむいて落ち込む麻衣。

「でもさ、麻衣の年頃だと当たり前じゃないか?

まだ身体は成長してるんだし」

「でも・・・」

「それにさ」

俺は麻衣の身体を見る。

足下から腰にかけての柔らかそうなラインに無駄な肉付きは無い。

緑色の体操服に包まれた腰や臀部は女の子らしいカーブを描いていて、

上着に隠れてるけどラインはそこからウエストに向けて細くなっていく。

その上着越しからもわかる、胸の膨らみはささやかではあるけど、ちゃんと

主張しているし、袖から出ている二の腕にも余計な物はついていない。

「・・・お兄ちゃん、なんだか目がえっちだよ」

「そ、そうか?」

麻衣の指摘にドキっとする。

「とりあえず、何処に出しても恥ずかしくないと思うぞ」

「ありがとう、お兄ちゃん。でも譲れない物もあるんだよ」

「・・・」

麻衣がそう言うならそれは譲れない事なんだろう。

でも、なんか納得行かない。

「麻衣、ちょっとごめんな」

「え、なに? きゃっ」

麻衣の脇の下から右手をいれて左手は膝の裏へと回す。

俺は麻衣を抱きかかえた。

「お、お兄ちゃん?」

「やっぱり軽いな、気にするほどの事は無いよ」

「う、うん・・・でも」

麻衣はまだ気にしてるようだ。

その時俺はふと、気が付いた。

俺はそれを確かめるために、麻衣を抱きかかえたままベットに座る。

「お兄ちゃん? やんっ! 何処さわってるの」

俺は麻衣のお尻を触った。

「ちょっと、お兄ちゃん?」

「やっぱりな」

「え? なに? 私、やっぱり太ってた?」

「違うよ、麻衣。麻衣は女として成長してるってことだよ」

この分だと胸も大きくなってるだろう。

単純にその分体重が増える訳だ。

「麻衣がどんどん女らしくなってる、良いことじゃないか」

「そ、それはお兄ちゃんがいつもいっぱい揉むから・・・」

「・・・」

確かに麻衣の胸もお尻もいつも、その・・・

「でも・・・」

それでも麻衣は納得しないようだった。

「・・・麻衣、俺は今の麻衣が好きだ」

「え? お兄ちゃん?」

「だから今のままで居てくれないか?」

「・・・うん、ありがとう、お兄ちゃん」

やっと納得してくれたようだ。

「ねぇ、お兄ちゃんは胸やお尻の大きい女の子の方が好きなんだよね?」

「え?」

「私頑張るから!」

・・・変なスイッチ入ったか?

「だからお兄ちゃん、手伝ってね♪」

食後のリビングで俺は麻衣がいれてくれたお茶を飲みながら、漫画の

続きを読んでいた。

借りたのは夕方だったけど、その時は麻衣の手伝いの後でちょっと・・・

いや、かなり疲れていて読む気が起きなかった。

「あれ? お姉ちゃん、その姿は?」

「うん、最近運動不足かなぁって思ってちょっと体操をしようと思うの」

「そうかもね」

俺は漫画を読みながら適当に相づちを打つ・・・

ピシッ!

空気が凍った音が聞こえた。

そして凍った空気が割れるようなそんな音も聞こえた。

「達哉くんったら冷たいわね〜」

姉さんの優しい声が冷たく突き刺さる。

「そうだわ、達哉君にも私の運動につきあってもらおうかしら、ね?」

「・・・えっと、今日じゃなきゃ駄目、かな?」

「えぇ、がんばってもらうわね、達哉君」

「あは、あははは・・・」

麻衣がこわばった笑いで俺を見送る。

「明日の夜は精の付く物にしようかなぁ・・・」

俺は、明日の心配より今夜の心配の方が切実だった。

12月24日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「教訓」

「じゃぁ行ってきます」

「いってらっしゃい、お兄ちゃん」

クリスマスの夜、今年はトラットリア左門でみんなでクリスマスパーティーを

開いた。

楽しい時間もあっという間に過ぎて解散となり、俺はいつものようにイタリアンズの

散歩にでる。

だけど今日はいつもと違うことがあった。

散歩に出る直前に二人に見つからないよう、紙袋をイタリアンズの小屋の中に隠して

おいたのだ。

去年のクリスマスに姉さんと麻衣からもらったサンタクロースの衣装。

散歩から帰ってきたら部屋に入る前に着替えるつもりだ。

「姉さん達、驚くかな」

去年は姉さんと麻衣の衣装に驚かされたから、今年は俺が驚かせようと思う。

もちろん、プレゼントも用意してある、準備は万端だ。

散歩から帰ってきてイタリアンズ達をつなぐ。

そして玄関の前に来てからサンタクロースの衣装に着替える。

「よし、準備OKだ」

脳裏に姉さんと麻衣の驚く顔が目に浮かぶ。

そして二人の顔は苦笑いになってしまう。

「・・・呆れられたりしたらどうしよう」

いや、大丈夫だ!

・・・と思う。

「ここまで来たのだから覚悟を決めるか!」

俺はドアを開けて中に入る。

「ただいま」

・・・あれ? 返事が無い。

お風呂にでも入ってるのだろうか? それとも部屋に戻ってるのだろうか?

呆れた顔で出迎えられなかった事にほっとしつつも、返事がないことに

拍子抜けもしてしまった。

「ふぅ」

緊張してたからか、喉が乾いてしまっている。

「水でも飲むか」

リビングに入る、その瞬間

パンッ、パパンッ!

「メリークリスマス!」

クラッカーに出迎えられた。

そのクラッカーをならした二人の姿を見て、俺は驚いて固まった。

「お兄ちゃん、似合う?」

麻衣の姿もサンタクロースの格好だった。

俺のだぶだぶな上着と違って、ノースリーブで胸元が大きくあいている。

スカートは短めで、そこから覗く太股が健康そうな色気を誘っている。

その足もすぐに黒いオーバーニーソックスで隠されてしまう。

「た、達哉君・・・どう? ちょっと私には合わないんだけどね」

同じ格好の姉さんだけど、似合ってない訳じゃない。

これはサイズが合わないのだろう。

同じように胸元までしかないノースリーブだが、胸が窮屈そうに押し込められて

いて、すぐにでもはじけてしまいそうな雰囲気だった。

スカートは短すぎて、その下の赤い生地が見え隠れしている。

「ん、もぅ」

俺の視線を感じたのか、姉さんはスカートを下にのばして隠そうとしている。

「お兄ちゃんがサンタさんの格好するのは予想通り! だから私たちも今年は

サンタさんの格好にしてみました」

「それともやっぱりうさぎさんの方が良かったかしら?」

「あ、いや・・・その、二人とも似合うよ、可愛い」

「お兄ちゃん・・・」

「・・・ありがと、達哉君。それじゃぁ私たちだけのクリスマスパーティーを

始めましょう!」

すでに夕食を終えている俺達のクリスマスパーティーは、軽いおつまみと

飲み物だけのパーティーとなった。

「乾杯!」

グラスの乾いた音が響く。

俺はグラスの中につがれたシャンパンを一口飲んでみる。

「甘い」

「そうね、これはノンアルコールだから甘みが強いかもしれないわね」

「でも美味しいよ」

麻衣が美味しそうにシャンパンを飲んでいる。

「姉さんはノンアルコールで良かったの?」

「みんなが飲めるようになったら一緒に飲むわ」

姉さんは笑顔でそう答える。

「それともぉ、私だけ酔わせたいの? 酔わせて何をするつもりなの?」

姉さんの表情が艶っぽくなる。

俺はどきっとする心を押さえ込むのに必死だった。

「ふふっ、達哉君顔が赤いわよ?」

「ね、姉さんからかわないでよ」

「からかってないわよ? 酔わせて何かをしてくれるのならいいわよ?」

「むー、私も酔う!」

麻衣は手元のシャンパンを自分でついで飲み干す。

「お、おい、麻衣。無茶はよせ」

「だいじょうぶだよ、お兄ちゃん。ノンアルコールだからぁ」

俺の記憶が正しければ、ノンアルコール飲料はまったくアルコール成分が無い

訳じゃない。だから飲み過ぎればアルコール飲料を飲んだのと同じ状態に

なってしまう。

「ふふっ、麻衣ちゃん。いくら飲んでも酔わないわよ?」

「私もお兄ちゃんに酔わせてもらうの!」

「・・・麻衣、もう充分酔っぱらってないか?」

「そんなことないよぉ、私はまだこれからなんだからぁ」

「姉さん、そろそろパーティーをお開きにしない?」

「あら、私たちと一緒のパーティーは嫌?」

「嫌なわけ無いよ、嬉しいくらいだよ」

「ならもっと飲みましょう」

どうやら手遅れだったようだ。

ソファに座っている俺の右側に麻衣、左側に姉さんが寄り添ってきてる。

「ん・・・暑い」

「私も暑い・・・」

「でも達哉君は暖かいわ〜」

「・・・そうだ! お兄ちゃんの暖かさをもっと良く感じられて暑くない

方法思いついた!」

「どういう方法なの、麻衣ちゃん?」

「んとね、暑いから脱いじゃうの」

「なっ、それはそのいろいろとやばいから」

俺は麻衣の言葉に反論する、けど・・・

「いいアイデアね、私もそうしようかしら」

酔った相手に正論で勝てるわけ無かった。

「んしょっ」

麻衣が上着とスカートを脱ぎ捨てる。

そこにはいつもの色のストライプの下着ではなく、赤と白のおめでたいような

ストライプの下着だった。

パンツなんて紐がほどけてるし・・・

「って、麻衣! 脱げかけてる!」

「ん? あー、別にいいよぉ、お兄ちゃんしか見てないんだし」

「余計に問題だって!」

「達哉くーん」

「姉さんも麻衣に・・・」

姉さんに説得してもらおうと思った俺は姉さんの姿に目をとらわれてた。

麻衣と同じ赤と白のストライプの下着だったが、穿いてるのはパンツだけだった。

「ん? あぁ、ブラはね、洋服がきつかったからしなかったの」

「あー、お兄ちゃんのえっちー。えっちなお兄ちゃんにはお仕置きだよ?」

そう言って麻衣が俺に抱きついてくる。

「こ、こらっ!」

「お仕置きだから動いちゃだめだよ? 私が良いって言うまで出しちゃだめだよ?」

「ふふっ、達哉君、もうこんなに固くしちゃってるわね」

「ね、姉さん!」

「動いちゃだめだよぉ、お兄ちゃん」

「私もお仕置き手伝ってあげるね、麻衣ちゃん」

「ありがとう、お姉ちゃん。一緒にお兄ちゃんをお仕置きしよ」

教訓。

ありきたりだけど、酒は飲んでも飲まれるな。

9月4日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「地球光」

なんだろう、温かい・・・

闇の中に居る俺は何か温かい、そう、これは姉さんの・・・

「ん・・・」

「まだ夜はあけてないけど、おはよう、達哉君」

目が覚めたとき、すぐ近くに姉さんの顔があった。

「・・・」

寝起きだからか、頭が働いていない。

状況を把握出来ない、今は一体何時なんだ?

それよりも姉さんが隣になんでいるんだ?

「・・・」

俺は上半身を起こそうとして、起こせなかった。

「あれ?」

俺の右腕に麻衣が抱きついて眠っている。

麻衣は何も着ていないから、俺の腕に麻衣の柔らかい胸の感触が・・・

「あ」

その感触が眠る前までの情事を思い出した。

「やっと目が覚めたのね、達哉君」

「・・・おはようでいいのかな、姉さん」

「おはよう、達哉君はお寝坊さんね。ほっぺたつっついても起きないんですもの」

「そんなことしてたの?」

「えぇ、可愛い寝顔だったわ」

寝顔を見られた上に可愛い。なんだか妙に恥ずかしくなった。

麻衣の腕をそっとほどき、上半身を軽く起こす。

「・・・え?」

暗い部屋の中、姉さんの姿を身体を起こすことですべて見ることができた。

寝そべって腕を立てている姉さん、その胸元は柔らさと豊かさを魅せつける。

うつぶせの姉さんはパジャマの上着しか着ておらず、なめらかな曲線を描く

おおきなおしりはかくされていない。そしてそこにあるべき生地は無かった。

「ね、姉さん?」

「なぁに?」

「その・・・格好は?」

「パジャマの上着を羽織っただけよ。だって、達哉君、今夜は1回しかして

くれなかったんですもの」

・・・今夜は姉さんとの1回目の直後、麻衣が離してくれずずっと麻衣と

だったっけ。

そして何度めかの麻衣の絶頂とともに二人で意識を失うように眠りについた。

「酷いわ、達哉君。私がすぐ横にいるのに、今日は麻衣ちゃんばっかり」

「あ、えと・・・」

なんで麻衣ばかりだったんだろう?

昼間の話のせいだろうか?

「でも、もういいの」

「姉さん・・・」

「だって、達哉君、起きてくれたし・・・それに、元気になってくれたから」

「・・・」

姉さんの姿をみて、すでに臨戦態勢になっていた・・・

俺って節操ないのだろうか?

「ね、達哉君」

そう言うと姉さんはベットから降りていく。

机に両手をつくと、軽く足を広げてお尻をつきだした。

「達哉君、私を・・・気持ちよくさせて」

寝そべって腕を立てている姉さん、その胸元は柔らさと豊かさを魅せつける。

うつぶせの姉さんはパジャマの上着しか着ておらず、なめらかな曲線を描く

おおきなおしりはかくされていない。そしてそこにあるべき生地は無かった。

「ね、姉さん?」

「なぁに?」

「その・・・格好は?」

「パジャマの上着を羽織っただけよ。だって、達哉君、今夜は1回しかして

くれなかったんですもの」

・・・今夜は姉さんとの1回目の直後、麻衣が離してくれずずっと麻衣と

だったっけ。

そして何度めかの麻衣の絶頂とともに二人で意識を失うように眠りについた。

「酷いわ、達哉君。私がすぐ横にいるのに、今日は麻衣ちゃんばっかり」

「あ、えと・・・」

なんで麻衣ばかりだったんだろう?

昼間の話のせいだろうか?

「でも、もういいの」

「姉さん・・・」

「だって、達哉君、起きてくれたし・・・それに、元気になってくれたから」

「・・・」

姉さんの姿をみて、すでに臨戦態勢になっていた・・・

俺って節操ないのだろうか?

「ね、達哉君」

そう言うと姉さんはベットから降りていく。

机に両手をつくと、軽く足を広げてお尻をつきだした。

「達哉君、私を・・・気持ちよくさせて」

8月22日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「抱き枕」

「あれ、お兄ちゃん。扉あけっぱなしで何してるの?」

部屋の扉を開けたまま、俺は収納の中を整理していた。

大きな音を出したせいだろう、隣の部屋から麻衣が様子を見に来た。

「あぁ、ちょっと収納の整理をな」

「何か捜してるの?」

「捜してるって言うか、これだな」

俺はしまってあった掛け布団を取り出した。

「最近朝夕は涼しくなっただろう? そろそろ必要かなって思ってさ」

「そうだね、最近朝は寒く感じちゃうくらいだよね」

そう言うと麻衣は俺の布団の方を見つめる。

「ねぇ、お兄ちゃん。それって今日から使うの?」

「使うかどうかわからないけど、おいておこうかと思ってる」

「駄目だよ、お兄ちゃん」

駄目?

「収納から出したお布団は一度干した方が良いよ? 知らない内にダニが

いたりするから」

確かに、ずっとしまいっぱなしだったからダニがいるかもしれない。

そう麻衣に言われると、すぐに使う気がなくなってしまった。

「でも、それだとお兄ちゃんが風邪ひいちゃうかもしれないよね・・・」

麻衣はその場で考え込んでしまう。

「大丈夫だよ、麻衣。今日明日で冷え込むって訳じゃないし、エアコンいれれば

風邪はひかないよ」

「うん・・・あ、そうだ!」

「麻衣?」

「お兄ちゃん、ちょっと待っててね」

そう言うと麻衣はあわただしく部屋を出ていった。

「?」

とりあえずは収納から出した物をもう一度しまうことにし、布団は干すまで

部屋の隅に畳んでおいておくことにした。

「お兄ちゃん、お待たせ!」

そう言って麻衣が持ってきたのは・・・

「それは麻衣の部屋の?」

麻衣が寝るときに使ってるだろう、タオルケットだった。

「これをお兄ちゃんに貸してあげるね。お兄ちゃんのとあわせれば2枚になるし

それなら寒くないよ」

「麻衣のを借りたら麻衣はどうするんだ?」

「私はね・・えい!」

麻衣はいきなり俺に抱きついてきた、そのまま俺達はベットに倒れ込む。

「こうして一緒に寝れば寒くないよ」

「麻衣?」

「ね、だからお布団干すまで一緒に寝よう♪」

確かに麻衣と一緒に寝れば寒くはないとは思うけど、熱くなってしまいそうだ。

「麻衣、これはちょっとまずいんじゃないか?」

「なんで?」

「いや、その・・・」

麻衣を抱きたくなってしまうとは言えない。

「私は大丈夫だよ? それとも、私と一緒に寝るのは・・・嫌?」

麻衣の上目づかいのお願いに俺は抵抗する術は無かった。

「嫌な訳ないだろう?」

「それじゃぁ、今晩よろしくお願いします、お兄ちゃん♪」

「話は聞こえたわ、麻衣ちゃん」

「ね、姉さん?」

廊下に姉さんがいつの間にか立っていた。

「とっても良いアイデアだと思うわ。私も一緒して良いかしら?」

「姉さん?」

「お姉ちゃんも一緒に? なんだか嬉しいな」

「麻衣?」

「あら、達哉君は私たちと一緒に寝るのは嫌なのかしら?」

「お兄ちゃん?」

「・・・嫌なわけ、無いよ」

「じゃぁ、一緒に寝ましょう、達哉君」

そうして一つのベットに3人で寝ることになった俺だったが。

「・・・あの、寝にくいんですけど?」

「そう? 私は大丈夫だよ」

「私もよ、こうしてると安心できるの」

「・・・」

俺の左側から麻衣、右側から姉さんに抱きつかれた形になっていた。

「お兄ちゃんって暖かくて気持ち良い〜」

「そうね、こうして寄り添うと安心だわ〜」

寄り添うっていうより抱きつかれてる感じがするんですけど。

「達哉君、苦しくない?」

「苦しくはないけど、寝にくい。それと・・・」

「それと、なに? お兄ちゃん」

「・・・抱かれるってのがくすぐったい。どっちかというと抱きたい」

「ふふっ、今日は駄目だよ、お兄ちゃん」

「そうね、今夜は我慢してね。だってとっても気持ちいいんですもの」

「お兄ちゃんって最高の抱き枕だよね」

麻衣や姉さんにそう言われて悪い気はしない、けど。

「それって誉められてるのか?」

「ふふっ、達哉君照れないの」

こうして二人に抱かれながら夜は更けていく。

「・・・眠れない」

左右から押しつけられてくる柔らかい感触と。

「あ、あしが・・・」

抱き枕を抱くように俺に抱きついてるからか、二人とも足を絡めてくる。

俺の太股付近に、意識してしまう柔らかな部分が・・・

「天国と地獄、ここはどっちなんだろうな」

・・・結局俺が眠りにつけたのは明け方だった。

翌日。

「雨だな」

「そうだね、これじゃぁお布団干せないね、お兄ちゃん」

「・・・なんだか妙に嬉しそうだな、麻衣」

「え? そう見える? 気のせいだよ、あはは」

「・・・」

「でね、お兄ちゃん。今夜もお布団無いでしょう? だから、今夜も一緒でいい?」

麻衣の上目づかいのお願いに俺は抵抗する術が無い。

天国と地獄を両方見る目になるかもしれない。

「今度は私がお兄ちゃんの抱き枕になってあげる♪」

「・・・」

麻衣の言葉で今夜は天国が確定した。

7月4日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「罰ゲームとボーナスゲーム」

「ん・・・」

「・・・」

気付くと俺の視界は、目を閉じている麻衣の顔でいっぱいだった。

そして麻衣の唇と俺の唇は重なっている。

「・・・はぁ・・・おはよう、お兄ちゃん」

「・・・おはよう」

「それじゃぁ私はご飯の支度の続きするから、お姉ちゃん起こしてきてね」

そう言うと麻衣は部屋を出ていった。

「・・・」

自分の口元にふれる。

かすかに麻衣の香りが残ってるような気がする。

「・・・」

朝目が覚めてすぐにこれでは、起きるに起きれない。

いや、起きてはいるのだが・・・

「これは思ったよりきついかもしれないな」

一度洗面所に降りて顔を洗ってから姉さんの部屋へと向かう。

ドアをノックする、けど返事は無い。

「姉さん、入るよ」

そう断りをいれてから扉を開ける。

カーテンの閉まっている部屋は朝日が入ってこないため薄暗い。

俺はなれた足取りでベランダへ通じる扉のカーテンを開ける。

「っ!」

急に視界が明るくなった、目がくらむ。

目を何度も瞬きさせ、落ち着かせてから、ベットへと向かう。

部屋が明るくなっても姉さんは安らかな寝息を立てていた。

「・・・やっぱりしなくちゃいけないんだろうか?」

今の今だけに、躊躇してしまう。

しかし悩んでる暇は無い、ここで姉さんを起こさないと遅刻してしまう。

「・・・なんとかなるかな、姉さん朝は寝ぼけてるから」

そう、言い聞かせてから俺は姉さんの身体をそっと揺する。

「姉さん、朝だよ」

「ん・・・」

「姉さん」

「・・・ふぁぁ〜」

むくっと姉さんの上半身が起きあがる。

目は開いているけど、明らかにまだ起きていない。

「あ〜、たつやくんだぁ〜おはよう〜」

「えっ!」

突然姉さんが俺を抱き寄せると、唇を重ねてきた。

「んっ・・・」

「っ!」

重ねるだけじゃなく、舌が・・・

「あむ・・・」

「・・・」

ぴちゃ、という音がして、二人の唇が離れる。

「・・・おはよう、達哉君」

「おはよう、姉さん・・・」

姉さんは顔を真っ赤にしている。

「その・・・着替えたいんだけど・・・もしかして見ていたいの?」

「あっ、ごめん!」

俺はあわてて部屋から出る。

「ふぅ・・・」

唇と口の中が姉さんの香りに包まれてるような気がする。

「・・・本当にきついな、これは」

「麻衣ちゃんおはよう!」

「おはよう、お姉ちゃん。今特濃緑茶を・・・って、えぇぇぇぇ!!」

「麻衣ちゃん?」

「お姉ちゃんが起きてる!」

「・・・ひどいわよ、麻衣ちゃん。それよりも、あいさつ」

「あ、うん。おはよう、お姉ちゃん」

そう言うと麻衣は姉さんの頬にキスをする。

「おはよう、麻衣ちゃん」

麻衣の頬に姉さんもキスをする。

「・・・」

見てはいけない光景を見てしまい、俺の中にたまっていく。

「それじゃぁ朝ご飯食べましょう」

俺はそれどころじゃなかった。

「麻衣、そろそろ行くぞ」

「待って、お兄ちゃん!」

玄関で麻衣を呼ぶと奥からぱたぱたと走ってきた。

「そのまえに、お兄ちゃん、いってらっしゃいのキス」

んー、と目をつぶって顔を俺に近づける麻衣。

「・・・」

俺は唇にふれるだけのキスをする。

「それじゃぁ、私もね」

姉さんともふれるだけのキス。

「麻衣ちゃん、私たちも」

「うん」

二人は朝のようにお互いの頬に。

「気をつけて行ってらっしゃい!」

「いってきまーす!」

元気良く玄関から出ていく麻衣と

「・・・行って来ます」

朝からすでに疲れてる俺だった。

「おはよう、達哉、麻衣!」

「おはよう、菜月ちゃん」

「・・・」

「達哉、どうしたの? 顔色良くないよ?」

「あ、あぁ・・・だいじょうぶだ」

「本当?」

心配してくれてる菜月、なのに俺の目は菜月の唇に釘付けだった。

あの約束は麻衣と姉さんだけ、なのに、菜月にまでそう思ってしまうだなんて

朝の刺激が相当強すぎたようだ。

「達哉?」

俺はぱしっと両頬を自分の手のひらで挟むようにたたく。

「よし、行くか!」

さすがに学園ではそう言うことは無かったのだが、バイトから帰ったときは

二人とも家にいたため、おかえりのキスをねだられた。

食事の後のイタリアンズの散歩に行くときも、帰ってきたときも、だ。

「ごめんなさい、もう降参です」

事の始まりは・・・なんだったんだろう。

何か些細な事でお互いムキになって。

「それじゃぁ、トランプで勝負しようよ、お兄ちゃん」

「平和的でいいな、それに俺が勝つだろうし問題ないな」

「むぅ・・・なら負けた方は罰ゲームもだよ?」

麻衣はトランプは強くない、楽勝だとおもったのだが・・・

「私の勝ちだね、お兄ちゃん?」

「・・・」

惨敗だった。

「ふふっ、お兄ちゃんに何をしてもらおうかなぁ・・・」

「あの、麻衣さん? さっきのことは謝るから、その穏便に・・・」

「うん、良いこと思いついた! あのね、お兄ちゃん。明日1日、挨拶の時は

必ずキスして、ね」

「それって罰ゲームになるのか?」

「罰ゲームだよ、お兄ちゃん。キスだけだから」

「・・・確かに罰ゲームだった、キスだけがこんなにも苦しいだなんて

思わなかったよ」

「私はこのゲームに乗せてもらっただけだけど、キスだけで止めるのって

結構大変だったわよ?」

「姉さんは朝は舌までいれてきたじゃないか」

「あ、あれは寝ぼけてたから、その・・・」

顔を真っ赤にする姉さん。

「お姉ちゃん、キスだけって言ったのにぃ」

「あ、あれもキスの一つよ、麻衣ちゃん」

「私は我慢したのにずるいよ」

「我慢?」

「え?」

俺のつぶやきに麻衣はあわてる。

「そ、そんなことないよ。私は罰ゲームだもん!」

言ってることがおかしかった。

「俺は大変だったよ、我慢するの。だってさ、抱きしめたいのに駄目なんだから」

「・・・うん、私も抱きしめられたかった」

「ふふっ、我慢は身体に良くないわよ? ねぇ、麻衣ちゃん。罰ゲームはもう

終わりにしましょう」

「そうだね、お姉ちゃん。ここまでにしよ」

「・・・ふぅ、もう我慢する必要ないんだよな」

「そうだけど・・あんっ」

「きゃっ」

俺は麻衣と姉さんを同時に抱きしめる。

「俺はキスだけじゃ嫌だ、抱きしめたいし、抱かれたい」

「私もだよ、お兄ちゃん」

「私もよ、達哉君」

交互にキスをする。

「この先も・・・良いんだよな」

「えぇ、もちろんよ」

「お兄ちゃん・・・早くして」

罰ゲームの後はボーナスゲームが待っていた。

4月21日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「黒色のご褒美」

「どう・・・かな?」

姉さんに連れられて俺の目の前に現れた麻衣は、恥ずかしそうな顔を

している。

「あらあら、達哉君ったら何か言ってあげないとだめじゃない?」

「えっと・・・」

「やっぱりこんな大人っぽい服は私には似合わないよね」

そう、麻衣は博物館の職員の制服を身にまとっていた。

一緒にいる姉さんとお揃いである。

「・・・そ、そんなことないよ、麻衣」

「本当?」

「あぁ・・・思わず見とれたくらいだから」

「本当?」

いつもと違って肌の露出が全くない博物館の制服姿。

ゆったりとした胸元から、腰のところがきゅっとしまっていて、

腰のところでまたゆったりとふくらんでいる。

スカートは膝のところでまた締まっている。

そしてスカートからのびる足は黒いストッキングに包まれていた。

「お兄ちゃん?」

「なんか妬けちゃうわね、同じ制服着てるのに私の方は見てくれないんだもの」

「そ、そんなことはないよ。姉さんも似合ってる」

改めて姉さんの制服姿を見ると、麻衣と同じ制服なのに違って見える。

その・・・麻衣より胸のところと腰のふくらみが一回り大きいから

目のやり場に困ってしまう。

「も、もぅ、達哉君。そんなに真剣に見つめないで・・・恥ずかしいわ」

「あ、ごめん」

「さぁ、それじゃあお仕事がんばりましょうね!」

事の始まりは博物館スタッフの慢性的な人手不足だった。

普通に仕事をしているのなら今の人員でかろうじてだいじょうぶなのだが

特別展示があったり、休暇の申請があったりするとすぐに人が足りなくなる。

俺は姉さんに頼んで、そういうときは遠慮なく俺を使ってもらうことに

してあるのだが、今日の午前中に限ってはどうしようも無い事態になった。

そのため麻衣も動員しての家族総出での姉さんの手伝いになった。

麻衣は制服に着替えて受付で職員さんの手伝い。

俺はウインドブレーカーを着て、館内の案内役と雑用をこなしていた。

「ふぅ、今日は人が多いな」

特に特別展示を行ってるわけではないのだけど、今日は人が多く感じる。

俺は訪れるお客の対応をしたり、迷子の保護や掃除をしながら・・・

「・・・」

俺の視界に麻衣が入るたびに、麻衣を盗み見してしまっていた。

麻衣に見つかりそうになると、あわてて目をそらす。

「・・なにしてるんだろうな、俺」

「達哉君、お疲れさま」

「お兄ちゃん、お疲れ〜」

「お疲れさま」

お昼になって受付の交代の人が来て麻衣の受付での仕事は終わりになった。

俺も休憩時間になり、館長室でお弁当を食べる事にした。

「いただきます」

「「いただきます」」

姉さんが先に挨拶をし、俺と麻衣が唱和する。

家でのいつもと同じ光景だ。

違うのは座ってるのはリビングのイスではなく、館長室のソファということと

姉さんと麻衣の格好だった。

「麻衣ちゃん、受付の仕事はどう?」

「もう大変だったよ〜、予習してきたけど迷惑かけちゃったかも」

「そうでもないわよ、麻衣ちゃんはとても素人に見えないって言ってたわ」

姉さんと麻衣が並んで俺の正面に座っている。

弁当を食べながら話をしている・・・俺はそれを見ないようにしていた。

ソファに座っていて、二人とも腰がソファに沈んでいる。

そのため両膝が少し上を向いている・・・そのタイトスカートの隙間が

ちらちらとして見えてしまって、すごく気になる。

もちろん、その奥が見える訳じゃない。

そして見えなくてもその奥になにがあるかを知っている。

だから今見る必要なんてないんだ・・・

でも、気を抜くと二人の膝のところに目がいってしまう。

違う環境に違う服装、違う雰囲気・・・

「達哉君、どうしたの?」

「え?」

「お兄ちゃん、もしかして具合悪い?」

「な、なんでもないさ。ただ人がいつもより多くてちょっと大変だった

だけだよ」

「そうね、今日はお客様が多いわね。みんな月に関心をもってくれて

うれしいわ」

「でも、そうなるとお姉ちゃんお仕事大変になっちゃうね」

「望むところよ」

話がそれたことにほっとしながら二人に目を向けないよう、弁当を

食べるのを再開した。

「達哉君、麻衣ちゃん。午後はどうするの?」

姉さんのお願いは、人が足りない午前中だけだった。

午後には最低限の職員がいるので、俺達がいなくてもなんとかなるそうだ。

でも・・・

「姉さん、出来れば午後も手伝うよ」

「お姉ちゃん、私も手伝う」

「そう言ってくれると正直助かるわ、二人ともありがとう」

こうして午後の手伝いが始まった。

「お疲れさま、達哉君、麻衣ちゃん・・・あら」

午後の仕事は麻衣は受付の手伝い、俺は雑用だった。

博物館の営業が終了した後、俺達は館長室で先に休ませてもらっていた。

麻衣は俺と一緒にソファに座ったと思ったら俺に寄りかかってそのまま

眠ってしまった。

「お疲れ、姉さん」

「麻衣ちゃん、疲れちゃったのね」

「うん」

「達哉君は?」

「俺はまだ大丈夫だよ、まだする事ある?」

「仕事はいくらでもあるけど、もう今日は終わりよ。二人のおかげで

すごく助かっちゃったから」

俺達が午後仕事に加わったことで職員に若干だけど時間の余裕が出来た。

その時間で他の作業を行えて、その結果残業時間を短縮できたそうだ。

「姉さんは今日はもう帰れるの?」

「他のみんなはもうすぐ終わりだけど私はまだちょっとかかりそうかな」

「迷惑じゃなければ待っててもいい?」

「私はかまわないけど、良いの?」

「俺は姉さんと一緒に帰りたいから」

「ありがとう、達哉君」

姉さんは近づいてきて俺にふれるだけのキスをしてくれた。

「よし、達哉君の力を分けてもらったからがんばるぞっ!」

「これで終わり」

姉さんがゆっくりとした動作でペンを机の上に置いた。

「お疲れさま、姉さん」

「ありがとう、達哉君。それじゃぁちょっと見回りしてくるわ、それから

着替えてあがりましょう」

もうちょっとだけ待っててね、と言って姉さんは出ていった。

そろそろ麻衣を起こした方がいいかな?

「麻衣」

「・・・んん、お兄ちゃん? もしかして私寝ちゃってた?」

「あぁ、館長室に来てすぐに」

「・・・」

「麻衣?」

「お兄ちゃん・・・その、私の寝顔、見た?」

「可愛かったよ」

「あぅ・・・」

顔を真っ赤にして恥ずかしがってる麻衣。思わず抱きしめたくなってしまう。

場所が場所ならそうしてただろう。

でもここは家じゃない。自制しなくては。

「あら、麻衣ちゃん起きたの?」

「お姉ちゃん、ごめんね。寝ちゃって」

「いいのよ、お仕事終わった後なんだし。それよりも着替えて帰りましょう」

「お姉ちゃんもう帰れるの?」

「えぇ、二人が手伝ってくれたからよ。ありがとう」

姉さんは麻衣の頭をなでながらそう答える。

「えへ」

麻衣は目を細めて気持ちよさそうにしていた。

「それじゃぁ奥へ行きましょう」

「うん」

館長室の奥の扉の中に二人は消えていった。

奥の扉、それは館長の仮眠室がある。

何かと宿泊することの多い仕事なので用意されたそうだ。

「・・・」

そんなことを思い出しつつも、俺は二人の格好を思い出していた。

姉さんの制服姿は博物館でよく見る。でも麻衣の姿は新鮮だった。

さっきの二人一緒の時も、とても新鮮に見えた。

「・・・もったいないな」

「何がもったいないの、お兄ちゃん?」

「え?」

いつの間にか二人が俺の前に立っていた。

着替えが終わったかと思ったのだが、まだ博物館の制服姿のままだった。

「姉さん、麻衣・・・着替えは?」

「もちろん着替えるわよ、でもその前にね・・・」

「お兄ちゃん・・・」

二人とも俺に抱きついてくる。そして交互にキス・・・

「んっ・・・」

「んん・・・」

「・・・さやか、麻衣」

「お兄ちゃん、私気づいてたよ。ずっと私を見ていたの」

「食事の時、私の足ばかり見てたでしょう?」

「ごめん」

「いいの、お兄ちゃんだから・・・見てくれない方が嫌だから」

「それにね、達哉君前にストッキングが好きだって言ってたでしょう?

だから、ね?」

俺そんなこと言ったっけ?

「ねぇ、お兄ちゃん・・・」

抱きついたまま下から見上げてくる麻衣。

「私、今日がんばったよね? だから、ご褒美欲しいな」

「私も欲しいわ、達哉君。ね、して・・・」

「でもここじゃ・・・」

「大丈夫よ、達哉君。職員はほとんど帰ってるし、部屋の鍵はかけてあるから」

・・・断る理由なんて最初からどこにもなかったんだな。

「さやか、麻衣・・・」

「お兄ちゃん・・・」

「達哉君・・・」

早く帰れる日のはずだったのだが、結局家に帰ったのはいつもより

遅い時間になってしまった。

早く帰れる日のはずだったのだが、結局家に帰ったのはいつもより

遅い時間になってしまった。

3月13日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「想いを込めて」

「お兄ちゃん、どうしたの? なんだか難しい顔してるよ」

ソファで食後のお茶を飲みながら俺は考え事をしていた。

それはまもなく訪れる3月14日の事だった。

ホワイトデー、バレンタインのお返しをする日。

日本のお菓子の業界が売り上げを上げるために考えられた

企画の一つといってしまえばそれまでだけど・・・

「お兄ちゃん?」

心配そうな顔をする麻衣。

「あぁ、ごめん。ちょっと考え事をしてただけだよ」

バレンタインの時に愛する二人からもらったチョコのお返しを

ちゃんとしたい。俺はそう思い、そして悩んでいた。

「お兄ちゃん、いつも一人で抱え込んじゃだめだよ。

私が相談にのってあげようか?」

プレゼントを渡す相手に何が欲しいか、そう聞ければすごく楽だろう。

だからといって聞くわけにはいかない。

それはなんとなく・・・負けた気がする。

「心配かけてごめんな、麻衣。これは男の悩みだから」

「男の人の悩み・・・」

何かを考えてるような顔をした麻衣は、突然真っ赤になった。

「そそ、そうだよね。男の人って大変なんだよね・・・えっと、その・・」

「?」

急にしどろもどろになった麻衣。

「お、お兄ちゃん。お茶のおかわりはいる?」

「あぁ、頼む」

そう言うと俺の手の中から湯飲みを奪ってキッチンへとかけていった。

「・・・なんなんだ?」

それよりもお返しのことを考えないと・・・

「ふぅ」

ベットの上に仰向けになって倒れ込む。

ふつうにお返しをするのなら、キャンデーやマシュマロになるのだろう。

それでもいい気がするけど、なんか違う気がする。

形に残る物ならアクセサリでも良いとは思うのだけど、それも何かが

違うような・・・

「こういうときの経験の無さって困るよな」

今まで麻衣や姉さんからもらったバレンタインは義理だと思ってた。

いや、違う。義理といいながらもきっと心のこもった、本命だったのだろう。

俺はそれに気づかなっただけで。

気づかなかったからこそ、お返しも気兼ねなく選べた。

でも今は違う。

バレンタインの時はチョコ以上の、心までもらったと思う。

「・・・」

思わずバレンタインの時の記憶がよみがえる。

今年は裸リボンで口移しで・・・

「って、今はそれを思い出すところじゃない!」

自分につっこみをいれて思考を元に戻す。

とは言ってもどうすればいいのか、決まらない。

コンコン。

「達哉君、起きてる?」

「ん、起きてるよ」

「お兄ちゃん、失礼します」

「二人そろって何の・・・」

部屋に入ってきた二人を見て言葉が続かなかった。

紺色のワンピース・・・の形をした学校指定の水着姿の姉さん。

緑色が鮮やかの、こちらも学校指定の体操着姿の麻衣。

「達哉君が悩んでるっていうから、元気になってもらおうかと・・・」

そう言いながらもじもじする姉さん。かなり恥ずかしそうだ。

「お兄ちゃん・・・恥ずかしいけど私がんばるね」

同じくもじもじしながら顔を真っ赤にしてる麻衣。

「・・・はい?」

悩んでるから元気にがんばる?

「ごめんなさい、お兄ちゃん。気づいてあげれなくて」

「達哉君・・・その、たまってるんでしょう?」

・・・ばらばらだったものが一気に組み合わされた気がした。

「違う違う、俺の悩みは違うって!」

慌てて否定した。

「そうだったんだぁ」

「麻衣ちゃんの勘違いだったのね」

本当は隠し通したかったけど、この状況ではどうしようもない。

情けないけど正直に話した。

「達哉君、そんなに悩まなくても良いのよ。私たちは見返りが欲しくて

チョコをあげた訳じゃないんだから」

「そうだよ、お兄ちゃん」

「それにね、達哉君。私たちは達哉君からお返しできないほどのものを

いつももらってるの」

「俺が?」

「そう、達哉君がいつも注いでくれる想い。私はそれだけで満足してるわ」

「私もだよ、お兄ちゃん。いつも私たちのことを思っててくれる。

とっても幸せだよ」

「俺は何かをしてるとは思ってないけど・・・でもありがとう」

「うん♪」と嬉しそうな顔をする麻衣。

「こちらこそ」と、微笑む姉さん。

俺はもらった思いのお返しに、思いで返すということを失念していた。

お菓子でもアクセサリでもそれは俺達にとっては付随する物でしかない。

大事なのは想いを伝えることなんだ。

「ありがとう、姉さん、麻衣」

何を贈るかは今はまだ決まってないけど、ホワイトデーの日には想いを込めた

ものを二人へ贈ろう。俺の想いを・・・

「ねぇ、達哉君。思いをいつも注いでくれるのも良いんだけど・・・

その・・・身体にも注いで欲しいな」

「・・・はい?」

「お兄ちゃん、私たちは・・・その・・・そのつもりで来たんだよ。

恥ずかしい格好に着替えて」

えっと、着替えてきたのは二人の勘違いでは?

そう言おうとしたけど言葉には出なかった。

今更だけど二人の格好は異常だった。

俺の部屋の中で、あるはずのない格好。

学校指定の水着姿の姉さんと、体操着姿の麻衣。

二の腕や、普段隠れてて見えない太股、そして白い肌・・・

何も着てないよりえっちな格好に見える。

「お兄ちゃん、そんなにじろじろ見ないで・・・」

「あ、ごめん」

「達哉君、麻衣ちゃんばかり見てちゃだめ。恥ずかしいけど私の方も見て」

「あ・・・お兄ちゃん。私も見て良いよ・・・」

「ねぇ、達哉君。達哉君の想いを・・・」

「私たちに注いで・・・」

そういえば、お返しは3倍っていったっけ。

バレンタインの時の3倍・・・出きるだろうか?

いや、想いを返すのだからするしかない。

俺は今のありったけの想いを込めて、二人と口づけをかわした・・・

2月27日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode 「インターミッション」

・SS紹介感想感謝

雑記さいと FiRSTRoN Faxiaさん

てきとうなもの うぃんぐさん

ふぉーびぃでゅんふるーつほーむぺーじ TMくんさん

達哉 :Episode5.11の27日付での補足紹介、感想ありがとうございました。

麻衣 :・・・TMくんのえっち。

さやか:あらあら(^^;

さやか:みなさん、いつも読んでくださってありがとうございます。

麻衣 :一区切りついたということで、今回はトーク形式でお送りします。

達哉 :でもいつもより人が少ないな。

麻衣 :そうだね。いつもはもっと華やかなのに。

さやか:それは仕方がないわ、この-if-のお話は私たち3人がメインだから

達哉 :でも菜月や遠山も出番はあったよね。呼んでないようだけど?

さやか:脇役の人は今日は呼ばれてないそうよ。

麻衣 :うぁ・・・容赦ないね。

達哉 :・・・

さやか:それではまずはご挨拶から。

先日を持ってEpisode 5までが終わり一段落致しました。

私たちの物語はまだまだ続きますが、今回を持ってしばらくお休みさせて

頂きます。

麻衣 :え、えぇぇぇ?

達哉 :そんな話聞いてないよ? 本当なの?

さやか:冗談よ♪

麻衣 :・・・

達哉 :・・・

さやか:あらあら、どうしたのかしら、二人とも。固まっちゃって。

達哉 :姉さん、悪い冗談は止してよ

麻衣 :そうだよ、お姉ちゃん

さやか:ごめんなさいね。でもあながち冗談じゃないみたいなのよね

達哉 :え?

さやか:ここだけの話だけどね、Episode3で終わらせておくのが一番美しい

終わり方だって、作者さん言ってたのよ。

麻衣 :エピソード3っていったら・・・お兄ちゃんと初めてむす・・

達哉 :麻衣っ!!

麻衣 :お兄ちゃん?

達哉 :それ以上言うな、聞かされる方が恥ずかしくなる

さやか:そうね、そのときの話は置いておくわね。

本当はEpisode4からホームスティの話が始まるはずだったのに

気づいたらホームスティの話へつなぐエピソードだけでこんなに

ふくれちゃったそうなんですって。

麻衣 :それって想定外って事?

さやか:えぇ、完全に想定外だそうよ。出演者も想定以上に増えていて、

本来出番が無い方の出番があったり、出番があるはずなのに逆に

正式に名前が出てない方もいたり。

達哉 :名前が出ない人って、フィ

さやか:駄目よ、達哉君。本編では名前を伏せてるのだから

麻衣 :伏せていてもばればれだけどね。

さやか:それでさっきの話に戻るけど、次のEpisode6がいよいよ本編の話に

入る予定なの。でも・・・

麻衣 :でも?

さやか:次の掲載は未定なんですって。

達哉 :姉さん、理由は聞いてるの?

さやか:「だらだらとしてしまったので少し間をおきたい」だそうよ

麻衣 :・・・

達哉 :・・・

さやか:要するに自業自得よね

達哉 :今日の姉さん、容赦ないね。

麻衣 :お姉ちゃん、本当のところはどうなの?

さやか:止める気はないそうよ。本当に一休みしたいだけみたいだから。

麻衣 :・・・

達哉 :麻衣、どうした?

麻衣 :本当に一休みしたいだけなのかなぁって思ったの。

さやか:麻衣ちゃん、どうしてそう思ったの?

麻衣 :だってこのサイトのどこからもリンク張られてないけど

この作品を書き始めてるからかなぁって思って・・・

さやか:・・・

達哉 :・・・

麻衣 :あれ・・・なんで誰も否定してくれないの・・・かな?

さやか:だってねぇ、達哉君。

達哉 :あぁ、そうだね。姉さん・・・

麻衣 :あは、あはは・・・

さやか:それでね、次のお話は少し先だけど5月のゴールデンウィーク明けに

始まるそうよ。

麻衣 :GW明け?

達哉 :ということは6日から?

さやか:えぇ、5月6日の土曜日。

麻衣 :あれ? 今年のGW明けって土曜日だったっけ?

達哉 :2008年の5月6日は火曜日だな

さやか:私たちの5月6日は土曜日よ

麻衣 :・・・あ

さやか:麻衣ちゃんはわかったみたいね。達哉君は?

達哉 :・・・そういうことか。

さやか:そういうこと。期待してる方がいるかどうかはわからないけど、

そのときを楽しみに待ってて下さいね。

麻衣 :それじゃぁ、またね♪

さやか:提供は時の棲む森と、読んでくださるみなさんのご協力とで

お送りいたしました。

達哉 :・・・どこまでがネタでどこからが本当の話なんだろう?

さやか:さぁ、どうなのかしらね。

2月14日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「チョコの味、キスの味」

「ただいま」

イタリアンズの散歩を終えて帰ってきた俺を待っていたのは

「おかえりなさい、お兄ちゃん」

「達哉君、おかえりなさい」

バスローブ姿の姉さんと麻衣だった。

「いくら暖房が効いてるからってそんな格好だと風邪ひくよ?」

「くすっ、お兄ちゃん顔真っ赤だよ?」

「そんなに照れなくても良いのよ、達哉君。さぁ、こっちに」

「お兄ちゃん、はい、バレンタインのチョコだよ」

「今年はね、二人で手作りしたの」

二人が手に持ってる箱には一口サイズのチョコがたくさん入っていた。

「・・・」

バスローブ姿だったから、思わず私を食べて、みたいなことを想像して

しまったが、さすがにそれは妄想しすぎだったようだ。

・・・でも、最近そう言う展開が多いのは事実だから、そう想像してしまうのも

仕方がない・・・よな?

「どうしたの? 達哉君」

「あ、いや・・・その、嬉しくて言葉が出なかった」

「もう、お兄ちゃんったら大げさなんだから」

そう言う麻衣はすごく嬉しそうな顔をしていた。

「くすっ、それじゃぁ達哉君。チョコ食べてみてくれる?」

ソファに座った俺の両脇に二人が座る。

「達哉君、あーんして」

「えっ?」

「食べさせてあげるわ」

「姉さん、恥ずかしいよ」

「大丈夫よ、見てるのは私と麻衣ちゃんだけだから」

「そうそう、お兄ちゃん。あーんしてね」

「・・・あーん」

姉さんが手作りのチョコを一つ口の中に入れてくれる。

口の中でふんわりとチョコが溶けていく。

「美味しい」

「ありがとう、達哉君」

「お兄ちゃん、今度は私のを食べて」

口を開けると麻衣がチョコを食べさせてくれる。

姉さんのチョコとは違ったちょっとカカオの苦みが感じられる。

だからといって不味いわけではなく、美味しかった。

「苦みってのも美味しいんだな」

「大人の味だよ♪」

「麻衣ちゃん、私も食べてみて良い?」

「うん、いいよ。私もお姉ちゃんの食べてみたいからとりかえっこね」

「・・・ビターね、甘過ぎなくて美味しいわ」

「お姉ちゃんのチョコすごく柔らかい・・・癖になりそう」

二人のチョコの交換をしてるのを見ながら、俺は姉さんのチョコを一つ

つまんで食べる。

さっきと同じように口溶けが良くのどごしも良い・・・

「・・・ん?」

さっきのとは違った。ふんわりとしてはいたけど、中身がある。

どろりとした液体・・・これって

「姉さん、これってアルコール入ってる?」

「えぇ、ボンボンも作ってみたの。」

そう言う姉さんの頬が赤く染まっていた。

・・・何となく展開が読めてきた。

恐る恐る麻衣の方を見ると

「?」

麻衣は不思議そうな顔で俺の方を見上げていた。

予想した通り、麻衣の頬も赤く染まっていた。

「くすっ、お兄ちゃんチョコ欲しそうな顔してる。また食べさせてあげるね」

そう言うと麻衣はチョコを自分の口に含み・・・

「んっ・・・」

俺に口づけをしてきた。

最初はチョコが押し当てられた感触があって、それが口の中に押し込まれたと

思ったら麻衣の舌が一緒に入ってきた。

「んっ・・・あむ・・・ぴちゅ・・・」

溶けたチョコ以外の音もする。

「あ・・・はぁ」

麻衣の唇が離れる。

「・・・ふぅ」

頭がくらくらしてきた。チョコにアルコールが入ってるのか、それ以外の

甘さを感じたのかわからない。

「それじゃぁ、次は私の番ね。達哉君・・・」

姉さんもチョコを口に含むと口づけをしてきた。

「んっ、んんっ・・・ぴちゃ・・・」

麻衣の時と同じように姉さんの舌が進入してくる。

「ちゅ・・・ごくん・・・あん」

「はぁ・・・」

もう何がなんだかわからないほど頭がぼーっとしてきている。

危険信号が点灯してることだけは理解してる。

ただ、何が危険なのかわからない・・・何が危険なんだろうか?

「身体が熱いよ、お兄ちゃん・・・」

そう言ってバスローブの合わせ目をはだけさせる麻衣。

その下には・・・

「ごくっ」

いつか見たリボンだけの格好だった。

シュル・・・

気づくと姉さんもバスローブを脱ぎ捨てて、リボンだけが巻かれた身体を

惜しげもなくさらしていた。

「達哉君、もっと食べて良いのよ・・・」

「お兄ちゃん、私も食べて・・・そして食べさせて♪」

翌朝。

「うーん・・・頭が痛い〜」

「ふらふらする〜」

見事に二日酔いの状態になった3人がいた。

そういえば、今年最初に誓ったことがあったな。

麻衣に酒は飲ませないって・・・

「あのときの危険信号はこれだったんだな・・・」

頭を抑えながら、今度こそ麻衣には酒を飲ませないことを改めて誓った。

2月3日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「節分」

「鬼は外! 福は内!」

この歳になって豆まきはちょっと恥ずかしいと思う、けど

「駄目だよ、お兄ちゃん。ちゃんとやらないと」

「そうよ、達哉君。家の中の悪い鬼をちゃんと追い出さないと」

「・・・鬼は外っ! 福は内っ!」

「その調子だよ、お兄ちゃん。鬼は外っ!」

「達哉君もがんばってね、福は内!」

やっぱり恥ずかしいけど、家族そろって何かするのは気持ちがいいな。

それにこういうのは楽しんだもの勝ちかな?

よしっ、鬼を追い払うぞ!

「鬼は外っ!」

「お疲れさま〜」

「お疲れ、達哉君。最後はすごい勢いだったわね」

「ちょっと羽目を外しちゃったかな」

「大丈夫だよ、お兄ちゃん。これで鬼はいなくなったよ、きっと」

「それじゃぁ豆を食べましょうか」

「数え年の数を食べるんだっけ?」

「そうよ、達哉君。自分の年齢に1個足してね」

「えっと、私はっと・・・」

「俺は・・・」

二人で豆を数える。

「・・姉さん?」

「達哉君、麻衣ちゃん。今大事なことしてるから絶対こっちに来ないでね?」

「・・・」

「・・・」

俺達から少し離れた所で豆を数えてるらしい姉さん。

・・・今行ったらどう言うことになるかわかるので俺達は自分の豆の数を

数えることに専念した。

気のせいか、豆を数えようとする俺の手が小刻みに震えていた。

おかしいな・・・鬼は居なくなったはずなのに。

「今日は太巻きなんだ」

「太巻きじゃなくて恵方巻きって言うんだよ」

「そう言えばニュースでやってたな。どっかの業界が流行らせた物だって。」

「確かに流行らせた物かもしれないけど、ちゃんとした風習よ?」

姉さんが簡単に風習について教えてくれた。

昔の武士が太巻きを食べて出陣した戦に快勝したとか、商人が商売繁盛を

祈願して行った神事とかいろいろと諸説があるようだ。

「でもね、結局どれが発祥かはわかってないみたいなの。」

「伝承なんてそんなものなんだろうな」

「あ、でも恵方巻きの作り方調べたとき本に載ってたよ。太巻きに巻く具は

七福神にちなんで7種類にして、その福を食べるものだって」

「福を食べるか・・・おなか減ったから食べよう」

「うん」

「えっと、今年の恵方は南南東だから・・・こっちの方向ね」

そういって姉さんが壁の方を向く。

「恵方巻きは目を閉じて願いを思い浮かべながら全部まるかじりにするの。」

「俺は大丈夫だけど姉さんや麻衣には大きすぎないか?」

「あは、そうかも。でも他の食べ方したら願い事できないからがんばるよ」

「そうね、私もがんばるわ」

「いただきます」

3人そろって食べ始める。

俺は目を閉じて願い事・・・もちろん、いつまでも3人仲良く暮らせるように

と願いながらまるかじりにしていく。

「・・ん、おっきぃ」

「んっ・・・」

「っ!」

左右から聞こえてきた姉さんと麻衣の声に俺は思わず吹き出しそうになる。

落ち着け! 二人は恵方巻きを食べてるだけだ。

なのに俺の頭の中にはあのときの映像がフラッシュバックする。

「・・・ふぅ」

「んんっ」

「・・・」

なまじ目を閉じているからいらない想像をしてしまうんだ。

俺は残ってる恵方巻きを押し込んで無理矢理食べ終えた。

「ふぅ・・・」

俺は机の上のお茶を飲もうと振り返る、とそこには・・・

「ん・・・」

「あむ・・・」

目を閉じて大きい太巻きを丸かじりにしてる麻衣と姉さんが居た。

「・・・」

慌てて見ないように目を閉じると二人の息づかいがはっきりと聞こえてくる。

目を開けると太くて大きい物を加えてる二人がいる。

いったいどうすればいいんだ?

とにかく落ち着け、落ち着くんだ、達哉!!

「・・・」

「ふぅ、ちょっと大きすぎたかなぁ」

「仕方がないわよ、麻衣ちゃん。太巻きなんだもの」

二人がやっと太巻きを食べ終わった。

「お兄ちゃん食べ終わるの早いね・・・?」

「あら? どうしたの、達哉君?」

「・・・」

俺は椅子に座ってうつぶせに伏せている。

「達哉君、気分悪いの?」

ある意味良くありません。

「お兄ちゃん・・・もしかして美味しくなかった?」

「・・・いや、美味しかったよ。美味しすぎたくらいだよ」

「そ、そう? でもどうして伏せてるの?」

「・・・」

言えるわけがない、二人の恵方巻きを食べてる姿を見て興奮しただなんて・・・

「お兄ちゃん?」

「達哉君・・・」

「・・・ふぅ、それよりも食事の続きしようか」

「大丈夫なの?」

「大丈夫、さぁ食べよう」

「・・・」

食後のお茶を飲みながらふぅ、と一息いれる。

なんとかやり過ごせたかな・・・さすがに今回は俺の節操の無さが身にしみた。

「ねぇ、達哉君。もしかしてさっき・・・興奮しちゃったの?」

「ぶっ!」

お茶を危うく吹き出すところだった。

「いや、その・・・」

「別にいいのよ、男の子だもん。そういう事思っちゃっても・・・」

「そっかぁ、お兄ちゃんもなんだね・・・」

言い訳は出来なかった、というよりもお茶を吹き出しそうになった段階で

認めているような物だった。

それでも弁解するために姉さんの方を向くと、姉さんは真っ赤な顔をしていた。

麻衣は何かもじもじしている。

そのとき二人の言葉に違和感を感じた。

「・・・俺も?」

「あ、そのね・・・お兄ちゃん。えっと・・・」

「・・・なんだかね、私もそう、おもっちゃって」

「・・・」

「・・・」

「・・・」

3人そろってうつむいてしまう。

「あの・・・達哉君?」

「お兄ちゃん・・・」

「・・・何?」

「達哉君の・・・」

「お兄ちゃんの・・・」

「「福をもらっても、いい?」」

答えは言うまでもなかった。

1月29日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「お約束」

「達哉くん、僕は思うんだよ!」

「仁さん? いつの間に飲んでたんですか?」

クローズ後の左門での夕食の時間。

いつのものように和気藹々としてたはずなのに、仁さんはいつの間にか

飲んでいたようだ。

「明日はお店は休みなのだから無礼講なのだよ」

「おい、仁。飲んだ分は給料から引いておくからな」

「そんなことよりも、僕は思うんだよ、達哉君!」

「何をですか?」

「今の時代はやっぱりブルマだよ!」

「・・・」

一瞬にして店内の空気が冷ややかになった気がする。

「最近ブルマを廃止する学校が増えてきた、寂しいじゃないか!」

「・・・」

いや、俺に同意を求めても困るんですけど・・・

「そんな中わが母校カテリナ学院は未だに採用してる、嬉しいじゃないか」

「仁さん、そろそろお開きにしませんか?」

なんだか嫌な予感がしてきたから俺は止めに入る。

「その上スクール水着も現役、うらやましいなぁ、達哉君、そう思わないかい?」

「・・・」

女性陣の目がずいぶん冷ややかになってきた。

「兄さん・・・恥をさらすのはそこまでにしてくれないかしら?」

菜月の声はすでにトーン下がっている。

「あは、あはは・・・」

愛想笑いをするしかできない麻衣。

「まったく、仁君ったら」

姉さんはにこにこしている・・・けど目が笑ってない。

「なんだいなんだい、まったくあの良さがわからないなんて・・・

さやちゃん、もう一度穿いてみる気、ないかい?」

「・・・」

「あ、でもこの年になるともう恥ずかしいかな?」

ピシッ!

一瞬にして温度がすごく下がった気がした。

俺はたまたま仁さんの方を見ていたから直視はしていない、けど

今顔を向ける勇気が無い。

「大丈夫だよ、さやちゃん。そういう需要も・・・」

にこにこ笑いながら話してた仁さんの口から言葉が消えた。

そしてすーっと後ろに倒れていった。

よく見ると後頭部に大きなしゃもじが刺さっているような気がする。

俺はとっさに菜月の方を見ると、菜月はまだしゃもじをもっていた。

その菜月さえ、固まっている。

「仁君、私はまだ若いわよ? 学生でも通るくらいに、ね?」

そう、姉さんは言った。

姉さんの隣に座ってる麻衣は小さく震えているような気がする。

・・・俺も似たような物だろう。

「それじゃぁ、お開きにするか。タツ、さやちゃん、麻衣ちゃん。

後かたづけはそこの馬鹿にやらせるから帰って良いぞ」

「いいの?」

「あぁ、かまわないさ。明日店は休みだからな。」

「そ、それじゃぁ・・・ごちそうさまでした」

俺達はそろって店を後にした。

家に戻ってリビングのソファに腰を下ろす。

「ふぅ・・・」

「私、お茶いれてくるね」

「あぁ、頼む」

麻衣はキッチンの方へと行ってしまった。

俺の前のソファには姉さんが座っている。

「まったく、仁君も困った人ね」

今の姉さんはさっきと違って目も笑っている。でも・・・

「姉さん、もしかして気にしてる?」

「え、何を?」

「・・・あのさ、姉さんは何着ても似合うと思うよ。」

「や、やだ。達哉君お世辞は」

「お世辞じゃないよ、姉さん。元が良いんだから何着たって

似合うに決まってるじゃないか!」

「・・・」

戸惑ってるように見える姉さんを励ましたくて俺は思ったことを口に出す。

「姉さんが綺麗だって事は俺は知ってるから」

「達哉君・・・ありがとう」

そう言って笑う姉さんの顔はまぶしかった。

「私がお茶を煎れてる間にずいぶんらぶらぶだよね〜」

「ま、麻衣ちゃん?」

「はい、お茶どうぞっ!」

机の上にお茶が置かれる。

「・・・麻衣、もしかして妬いてる?」

「や、やきもちなんてするわけないよ?」

「大丈夫だよ、麻衣も綺麗だから、毎日見てる俺が保証する」

「お兄ちゃん・・・」

「あら、達哉君は麻衣ちゃんの身体を毎日見てるの?」

「ね、姉さん?」

「ふふっ」

「くすっ、お兄ちゃん慌ててる」

いつものこととはいえ、この二人を相手にすると俺は勝てない。

こういうときは・・・

「俺、イタリアンズの散歩行って来る」

「あ、お兄ちゃん逃げた♪」

俺は麻衣の声を背中に受けながら部屋から逃げ出した。

「ただいまー」

「おかえりなさい、お兄ちゃん。今お姉ちゃんがお風呂入ってるの。

あいたら呼ぶから部屋で待っててね」

麻衣がそう出迎えてくれた。

特にリビングに居る理由もないので俺は自分の部屋へと戻る。

コンコン

少しして扉が叩かれる。

「達哉君、起きてる?」

「姉さん? お風呂あいたの?」

「・・・」

姉さんの声が途切れる。

「姉さん?」

「あの、部屋に入るわね」

カチャ、という音と共にドアが開かれる。

「どうしたの、姉さ・・・」

「あの・・・どう、かな?」

そこには、体操着姿の姉さんが立っていた。

「お姉ちゃん、部屋に入ってくれないと私が入れないよ?」

そう言いながら姉さんを後ろから押して一緒に部屋に入ってきた

麻衣は・・・

「・・・お兄ちゃん、そんなにじろじろみないで」

学院指定の水着を着ていた。

とっさのことで声が出ない。

「達哉君・・・その、何にも言ってくれないの?」

「お兄ちゃん・・・」

えっと、こういうときに俺は何て言えばいいんだ?

何ふざけてるの、とかドッキリ、とか?

「・・・ごめん、見とれてた」

考えとは別に俺は思ったことをそのまま言ってしまった。

「ふぅ、良かった。やっぱり達哉君はこういう格好好きなのね」

「・・・はい?」

今なんと仰いました?

「最近学院でも男の子の視線感じること多いけど、やっぱりお兄ちゃんも

こういうの好きだったんだね」

「あの・・・麻衣さん?」

「いいのよ、達哉君、達哉君がどんな趣味を持っていても私は達哉君の事

好きだから」

「姉さん?」

「私も、お兄ちゃんがどんな趣味の人でもお兄ちゃんだから大丈夫」

・・・なんか誤解されてる?

「姉さん、麻衣。俺が好きなのは姉さ・・さやかと麻衣だから。

格好なんて関係ない、さやかと麻衣が好きだ」

「・・・」

「・・・」

二人とも俺の言葉に目を閉じた。

「うん、知ってるよ、達哉君」

「私もお兄ちゃんの気持ち、感じてる」

どうやら誤解は解けたようだ。良かった・・・いや、ちょっと残念か?

「達哉君はちゃんと私たちを見てくれるのを私は知ってるわ」

「だからね、折角だからお兄ちゃんの好みの服装の方がいいかなって

思ったの」

「達哉君、散歩に行く前必死だったでしょう? 似合うって。

だから着て欲しいのかなって思ってタンスの奥を探しちゃった」

「・・・」

俺は散歩に行く前のことを思い出す。

・・・

・・・確かにそうとられてもおかしくない発言だったような気がする。

「でも・・・」

「お・に・い・ちゃん? 今更ごまかしても駄目だよ?

だって、もうこんなに大きくしてるんだもん。私を見て興奮してくれたの?」

「うっ!」

麻衣の手がズボンの上から触れる。

「ふふふっ、さっきお姉ちゃんをからかった罰をしなくちゃね」

そう言いながら俺のベルトをはずそうとしてる姉さん。

「お兄ちゃん、いっぱい覚悟してね♪」

「達哉君、今日は中でいいから、ね♪」

1月19日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「追憶〜麻衣〜」

「おにいちゃん?」

ドアをそっと開けて麻衣が部屋に入ってくる。

「どうしたの、麻衣」

「あのね、おにいちゃん。今日も一緒に寝て、いい?」

「うん、いいよ。ぼくは麻衣のお兄ちゃんだから」

「ありがとう、おにいちゃん!」

「それじゃぁ、まいは壁の方だから先にお布団に入ってね」

「うん」

大きいベットだけど、ぼくは寝相が悪いかもしれない。

麻衣が端の方だと落ちちゃうかもしれない、落ちると痛くて

麻衣が泣いちゃうかもしれないから、いつも麻衣は落ちる心配の無い

壁の方に行ってもらう。

「うんしょっと」

小さい麻衣はベットの上に上るのにいつもちょっとだけ苦労する。

そしてベットのお布団の中にもそもそと入ると壁の方へ寄る。

ぼくは麻衣があけてくれた場所に潜り込んだ。

・・・本当はとっても恥ずかしい。

麻衣は女の子でぼくは男の子。麻衣の身体はとっても柔らかくていつも

石鹸の良い匂いがする。一緒に寝てるとなんだか落ち着かなくて恥ずかしい。

でも、ぼくは麻衣のお兄ちゃんだから。

「ねぇ、おにいちゃん。手つないでもいい?」

「いいよ、つなごう」

「ありがとう、おにいちゃん」

麻衣はそっとぼくの手を握ってくる。

柔らかくて暖かくて、ぼくはどきどきしてしまう。

「暖かい・・・」

麻衣も暖かいって思ってくれてるのがぼくは嬉しかった。

でも恥ずかしいからそのことはぼくの秘密。

「おにいちゃん、おやすみなさい」

「おやすみ、まい」

それは、幼い頃の記憶・・・

「・・・懐かしいな」

真夜中の時間、ふと俺は目が覚めた。

どうやら眠りが浅く夢を見ていたようだ。

いや、この場合は過去の記憶なんだろう。

あのころは、麻衣が家に引き取られたすぐ後の頃だろう。

親父や母さんにもなついていたけど、夜寂しくなるといつも俺の部屋に

来て一緒に眠ったっけ。

あのころから麻衣は甘えん坊だったんだよな。

そう思いながら、俺の胸の上で眠っている麻衣の髪をそっと撫でた。

姉さんが仕事で帰れない今日は、麻衣と一緒に眠っていた。

心と体の繋がりがある今、こうしてただふれあって眠るだけでも

お互いすごく安らいでいられる。

「・・・ん、お兄ちゃん?」

「悪い、起こしちゃったか?」

「ん・・・ねぇ、お兄ちゃん。今私懐かしい夢を見たの。」

「俺も見たよ、麻衣が小さい頃俺の部屋に眠りに来たときの事だけどな」

「お兄ちゃんも見たの?」

「俺もって、麻衣もか?」

「うん、夜眠るときお兄ちゃんの部屋に行く夢。いつもお兄ちゃん壁側に

私を寝させてくれたよね」

「そうだったよな」

「あれってレディファーストなのかな?」

「そこまでは考えてなかっただろうな、まだ子供だったし」

「そっか、残念」

残念とは言ってるけど、麻衣は残念そうな顔はしていなかった。

それどころか・・・

「何をそんなに嬉しそうなんだ?」

「ふふっ、どうしてでしょうね〜」

そう言いながら麻衣は微笑んでいる。

「ふぁ・・」

あくびがでた、さすがに真夜中だけに、すぐ眠れそうだ。

「お兄ちゃん、手・・・つないでも、いい?」

「いいよ、麻衣」

夢の中と同じ質問をしてきた麻衣の手を、夢の時とは違って俺から握る。

「暖かい・・・ありがとう、おにいちゃん」

なんだか照れくさいので、俺は寝ることにした。

「・・・お休み、麻衣」

「うん、お休みなさい、お兄ちゃん」

俺の手から感じる麻衣の暖かさに包まれながら、俺は再び眠りについた。

another view 麻衣

私の手をそっと、でも力強く握ってくれたお兄ちゃんはすぐに眠ってしまった。

私はお兄ちゃんが起きない程度に、でも力を込めてお兄ちゃんの手を握る。

「お兄ちゃん、ありがとう。私との約束、ずっと守ってくれて・・・大好きだよ」

お兄ちゃんの胸に顔を埋める。

暖かい闇の中で鼓動する愛する人の音を聞きながら私も眠りについた。

そして、昔の夢の続きを、思い出していた。

「ねぇ、おにいちゃん。ずっとずっとまいのそばにいてくれる?」

「うん、約束する。ぼくはまいのおにいちゃんだから、ずっといっしょだよ!」

「ありがとう、おにいちゃん。だいすき!、ちゅっ」

1月18日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「看病」

「麻衣、調子はどう?」

「うん、悪くはないと思うよ。熱は下がったみたいだし」

ベットの上の麻衣の顔は赤みがさしているけど、苦しそうな表情はない。

「それでも油断禁物だ、後でお粥持ってくるからそれまで寝てるんだぞ?」

「はーい」

俺は麻衣の部屋からでて隣へ移動する。

「姉さん、具合はどう?」

ドアをノックしてから部屋へと入る。

「ちょっと頭が重いかな・・・」

「まだ熱が下がってないのかな?」

俺はそっと姉さんの額に掌を乗せる

「あんっ」

「ね、姉さん。なんて声だすの」

「ご、ごめんなさい。達哉君の手が冷たくて気持ちよくって・・・」

俺の手が冷たい訳じゃない、姉さんの額の方が熱いのだ。

「姉さん、ちょっとまっててね。」

俺は一度1階へ下りて冷凍庫の中にあるアイスノンをとりだした。

タオルでまいて保護してから姉さんの部屋へ戻る。

「姉さん、これを」

そっと姉さんの頭の下にいれる。

「冷たいわ、気持ち良い」

姉さんはそっと目を閉じた。

「ごめんね、達哉君。迷惑かけて・・・」

「元はといえば俺のせいだから気にしないで良いよ。それより眠れそう?」

「うん、少し眠らせてもらうわ」

「おやすみ、姉さん」

部屋を出て俺は一息つく。

「・・・俺のせいだな」

そう、先日風邪をひいて寝込んだ俺を看病して、そして二人に風邪が

うつった。

・・・最後の方は看病と呼べるかどうかは怪しいが。

何はともあれ俺の風邪がうつった事は事実だし、今度は俺が看病しないと。

まずは麻衣のお粥を作るか。

「あーん」

「・・・」

麻衣が口を開ける。おれは仕方が無くさましたお粥を口に運ぶ。

「ん・・・おいしい」

俺はというと麻衣が開ける口に他のことを考えないようにするので

精一杯だった。

「お兄ちゃん、どうしたの?」

「・・・いや、その、された時も恥ずかしかったけどする方も恥ずかしいなって」

「くすっ、誰もいないから大丈夫だよ。ね、お兄ちゃん、あーん」

ごまかせたかどうかわからないけど、俺はお粥を冷まして麻衣の口に運ぶ。

「ごちそうさまでした。美味しかったよ、お兄ちゃん♪」

「どういたしまして。薬飲んでゆっくり休んでるんだぞ?」

「うん」

「ねぇ、お兄ちゃん。お姉ちゃんの具合はどう?」

「まだ少し悪いみたいだけど、大丈夫だろう。昨日より熱は下がってるし」

「そっか。お姉ちゃんのことをよろしくね、お兄ちゃん」

「あぁ」

一度キッチンに戻って姉さんの分のお粥を暖めなおしたお粥を持って姉さんの

部屋へ行く。

「姉さん、お粥作ったけど食べれそう?」

「・・・うん、食べる」

布団から上半身を起こした姉さんはまだ少しだるそうな顔をしているけど

さっきより顔色は良くなっていた。

俺は姉さんの横に座るとレンゲでお粥をすくい、さましてから姉さんの口元へ

運ぶ。

「た、達哉君?」

「・・・あ」

しまった、さっきまでの癖で姉さんにも食べさせようとしてしまった。

「じ、自分で食べれるよね・・・」

「・・・あーん」

頬を真っ赤にして口を開ける姉さん。

・・・これは自滅したな。口を開ける姉さんに余計なことを考えないように

しつつ、さましたお粥を食べさせる。

「美味しい・・・達哉君が食べさせてくれるからすごく美味しいわ」

「えっと・・・ありがとう」

「ふふっ、なんで達哉君がお礼を言うのかしら?」

「・・・はい、姉さん。お粥」

俺はごまかすために次のお粥を口元へ運ぶ。

「ふふっ、ごまかされちゃおうかな。あーん♪」

「ねぇ、達哉君。お願いがあるんだけど」

「何?」

「私、汗かいたから身体を拭きたいの。洗面器にお湯を入れて持ってきてくれる?」

「了解、ちょっと待っててね。お湯は熱めでいいの?」

「うん、お願いね」

キッチンへ食べ終わった土鍋を戻すと同時にお湯を沸かす。

沸騰しない程度の熱さで火を止めてから洗面器にお湯を移す。

「・・・ちょっと熱すぎるかな?」

少し水を足してお風呂のお湯と同じくらいの温度に調節してから持っていく。

「姉さん、お待たせ。」

「ありがとう、達哉君。タオルはそこのタンスの引き出しにあるから

とってもらえる?」

姉さんの言われたとおりのタンスからタオルを一つ取り出す。

「はい、姉さん。それじゃぁ俺は外に出てるね」

「ねぇ、達哉君・・・背中、拭いてもらえる?」

「・・え?」

「まだ身体がだるいの、だからお願いして・・・いい?」

「・・・姉さんが良いのなら」

そうだ、姉さんは病人で辛いんだ。だからだいじょうぶ。

「・・・ん」

姉さんはベットの上に座り直すと俺に背中を向けてから、そっとパジャマの

上着を脱ぎ出す。

俺は目線をそらして見ないようにした。

「・・・お願いね、達哉君。」

「あ、あぁ・・・」

姉さんの方を見ると長い髪を身体の前の方へと持っていって両手で押さえてる

綺麗な背中が見えた。

そこには何もつけていない・・・

「え?」

「・・・達哉君、寒いから早く」

「あ、ごめん・・・」

あるはずの下着のラインがない、つまり上半身は裸・・・

いけないいけない、今は姉さんの身体を綺麗にすることが第一なんだ。

洗面器でタオルをそっと濯いでから姉さんの背中をそっと拭く。

「ん・・・」

「ごめん! いたかった?」

「ううん、そんなこと無いわ。ちょっとびっくりしただけ。」

「・・・続けるね」

「ん、んぅ・・・」

姉さんの背中をそっと拭くたびに姉さんは甘い声をあげる。

姉さんが動くたびに髪で隠された胸が揺れるのが見える。

その揺れも姉さんの声も聞こえないふりをして、俺はただ

機械的に背中を拭き続ける。

「・・・終わったよ、姉さん」

「あ、ありがとう、達哉君」

姉さんは前にまわしていた髪を背中に戻す。

「ねぇ、達哉君。」

「なに、姉さ・・・!」

姉さんは俺の方に向き直って座っている。

背中を拭いたままの姿で、つまり上半身裸のままで。

今まで髪で隠れていた二つの大きく柔らかいふくらみは包み隠さず

その存在を主張していた。

「前の方も・・・お願いして、良い?」

・

・

・

「・・・麻衣の様子も見に行かないとな」

姉さんの部屋から出た俺はそのまま麻衣の部屋へと向かう。

「あ、お兄ちゃん。ちょうど良かったぁ、お願いがあるの」

「なんだい?」

「あのね、私・・・汗かいちゃったからお風呂入りたいの。」

「・・・」

なんとなく、この後が予想できる。

「でもまだ身体がふらつくから・・・お兄ちゃん、一緒に入ってくれる?」

上目づかいでお願いしてくる麻衣。

このお願いを俺は断る術を知らない。

「・・・お風呂に入るだけだぞ?」

「うん♪」

翌日俺の看病のおかげかどうかはわからないが、二人の風邪は全快した。

俺はというと、さすがに病人相手にするわけにもいかず、二人が求めても

風邪が治ってから、という言葉で二人を説得した。

俺自身相当我慢するのに苦労した。

その夜。

「今日はみんなの風邪の全快祝いにぱーっと行きましょう!」

「スーパーで珍しいもの売ってから買ってきたんだよ、お兄ちゃん」

机の上には大きな土鍋が置かれていてガスコンロで暖められている。

「何の鍋だろう?」

「じゃーん」

麻衣が鍋の蓋を開けるとそこに入っていた物は・・・

「・・・これ、なに?」

「スッポン鍋だよ」

「・・・」

「お姉ちゃんが山芋とオクラの和え物も作ってくれたの、美味しそうだよね♪」

「お野菜も必要かなっておもってレバニラ炒めも作ったのよ。

達哉君、いっぱい食べてね」

「・・・そうだな、いっぱい食べるか」

食べておかないと今夜がきつくなりそうだ、そんな確信を持ちながらの

夕食が始まった・・・

1月17日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「黒色」

「うぅ、寒っ」

玄関を開けて外に出た瞬間、北風が容赦なく襲う。

空を見上げると雲一つない青空の彼方に、白い月が浮かんでいる。

「・・・麻衣はまだかな」

学園に行く直前になって忘れ物があるって言い麻衣は部屋に戻っていった。

「家の中で待ってれば良かったかな」

「お待たせ、お兄ちゃん。んー、やっぱり外は寒いね、穿いてきて正解。」

コートを着てる麻衣は、さっきまではいてなかった黒いストッキングを

はいていた。

「それじゃぁ行こう」

「・・・」

「お兄ちゃん?」

「あ、ごめん、行こうか」

少し出遅れたため、菜月は先に学園に向かったようだ。

麻衣と二人で学園までの道のりを歩く。

「・・・」

「・・・」

無言のまま並んで歩く。

俺はというと、麻衣の足に目が行かないようにしていた。

さっき家から出てきた麻衣の足。

いつもは素肌の麻衣の太股が黒いストッキングに包まれていただけで

あんなにも印象が変わる物なのだろうか?

黒いストッキングにうっすらと透けて見える麻衣の足・・・

「お兄ちゃん?」

俺にはそんな趣味あった訳じゃないんだけど・・・

「もう、お兄ちゃん!」

「・・・麻衣?」

「呼んだんだからすぐ返事くらいしてよ!」

「あ、あぁ。ごめん・・・」

麻衣の足に見とれてたなんて言えないよな、さすがに。

「・・・ねぇ、お兄ちゃん」

「ん?」

「・・・そんなに熱い目で私の足ばかりを見ないで」

「っ!」

しっかりばれてた。

「あ、菜月ちゃん!」

「遅いよ、麻衣。達哉もなにぼーっとしてるの?」

菜月と合流して、3人でのいつもの学園への道。

いつもと違うのは・・・

「ねぇ、麻衣。なんで今日に限って私たちの後ろを歩くの?」

「いいの、お兄ちゃんと菜月ちゃんは並んで私の前を歩くの!」

麻衣が後ろを歩くと俺は麻衣を見ることが出来ない。

もっとも効果的な俺の目線を防ぐ方法だった・・・

「ただいま」

今日は木曜なのでバイトがない日、俺は寄り道せずに家に帰ってきた。

時間があえば麻衣と一緒に帰るのだが、今朝のこともあるしなにより

麻衣は部活があるので今日は一緒に帰れなかった。

「・・・ふぅ」

もし一緒に帰ってたら俺はまた麻衣の足に見とれてしまったのだろうか?

いつも見慣れているのに、黒いストッキング1枚でこんなにも・・・

「こんなにも、何なのかな? お兄ちゃん」

「ま、麻衣っ!」

いつのまにか俺の座ってるソファの後ろに麻衣が立っていた。

「麻衣、部活は?」

「ちょっと調子が悪くて早退させてもらったの」

「風邪か? 今日は寒いから」

「違うよ、お兄ちゃん。」

そう言うと麻衣は俺の対面のソファに座る。

学園から帰ってきたばかりの麻衣は制服姿だ。

そしてスカートのすそから覗く麻衣の足は黒いストッキングに包まれている。

俺は思わず目で追ってしまいそうになって、それをかろうじて止める。

「ねぇ、お兄ちゃん。今朝からずっと私の足ばかり見てるでしょう?」

「・・・」

「お兄ちゃん?」

「・・・ごめんなさい、見とれてました」

素直に降参した。

「あのね、お兄ちゃん。私、今朝からお兄ちゃんの熱い目線で見られてね・・・

すっごく感じちゃったの、我慢するの大変だったんだよ?」

「え?」

「お兄ちゃんってそう言う趣味があったの?」

えっと・・・麻衣が言ってる事の意味が良くわからない。

「だからね、お兄ちゃん。私の前の床に座って」

「はい?」

「お兄ちゃん、悪いと思うのなら私の前に正座して」

麻衣の言葉を理解しきるまえに身体が動く。

目の前で正座すると、麻衣の両足が俺の目前にあることになる。

思わずスカートの中に目線が行ってしまう。

「んっ・・・また・・・お兄ちゃんの熱い視線が・・・」

「麻衣?」

「お兄ちゃんがどんな趣味を持ってても私はお兄ちゃんが大好きだから・・・

だから、お兄ちゃんがして欲しいんだったら、してあげるよ・・・足でも」

「・・・はい?」

今麻衣はとんでもないことを言ったような気がしないでもないのだが・・・

「まだ上手くないと思うけど、お兄ちゃんを私のストッキングに包まれた足で

・・・気持ちよくしてあげる、がんばるね」

その夜。

「私は毎日ストッキング穿いてるのに達哉君は見てもくれないのよね・・・」

「お姉ちゃんのは肌色のだからお兄ちゃんが気づかないだけだよ、きっと」

「そうかしら? うーん・・・ねぇ、達哉君。明日の夜博物館に来ない?」

俺がそう言う趣味だっていう風に決まってしまったようだ・・・

どんな格好をしていようと麻衣だから、姉さんだから良いんだ、と話したら

「それじゃぁ、私が黒いストッキング穿いてたら?」

・・・その言葉に反論ができませんでした。

1月9日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「風邪」

「いい、ちゃんと寝てないと駄目だからね?」

そう言うと菜月は俺の部屋から出ていった。

「菜月ちゃんの言うとおりだよ、ちゃんと寝てようね、お兄ちゃん」

今朝は妙に身体がだるいとは思ってたけどまさか風邪をひいたとは

思っても見なかった。

帰り道咳が出るようになった俺を見て菜月は今日のバイトを休むようにと

言ってきた。

「大丈夫だって、これくらい。それに休んで穴をあけるわけには

いかないだろう?」

「あのね、達哉。そういうふうに考えてる段階で熱がある証拠なのよ?」

「なんで?」

「・・・はぁ、達哉のバイトって、どんな所か知ってるわよね?」

「当たり前だろう?」

菜月の家の1階にある店舗、トラットリア左門がバイト先だ。

「・・・達哉、私たちの職種ってなんだかわかる?」

「俺は接客で、店は飲食・・・あ」

「はぁ・・・休む意味わかったでしょう?」

確かにそうだ。せき込むような状態で接客なんてまともに出来るわけはないし

それ以前に飲食店に風邪を持ち込むわけには行かない。

そんなわけで俺は帰宅してすぐに自室で寝かされた。

麻衣が帰ってきてから菜月は仕事に行くからといって出ていったのが

ついさっきだ。

「お兄ちゃん、調子はどう?」

「寝ているから大丈夫だよ」

「悪くなくて良かったぁ」

そう言って額のタオルを変えてくれる。

麻衣を心配させたくないから症状については少し嘘をついている。

実際は頭痛が酷く、せき込まないだけましな状態だった。

「麻衣、少し眠っていいか?」

「その方がいいよ。お休みなさい、お兄ちゃん」

帰宅後すぐに飲んだ風邪薬のせいか、すぐに眠りに落ちていった。

「・・・あれ、姉さん?」

「目が覚めたのね、達哉君。調子はどう?」

「・・・少し頭がぼーっとするけど痛くはないかな」

「大丈夫そうで良かったわ」

そう言いながら額のタオルを変えてくれる。

「もう姉さんが帰ってくる時間なの?」

「ううん、今日は早めにあがれたから。

でも帰ってきてびっくりしちゃった。達哉君が寝込んでるんだもの」

「ごめん」

「いいのよ、調子が悪いときは誰にだってあるのだから。」

姉さんはそっと俺の頭を撫でてくれる。

それがすごく気持ち良くて、瞼が重くなってきた。

「達哉君、眠れるなら寝た方が良いわ。」

「ありがとう、姉さん。もう少し眠らせてもらうね」

「おやすみなさい、達哉君」

「・・・」

次に目を覚ましたとき部屋には誰もいなかった。

上半身を起こしてみる。

寝過ぎたせいか身体全体にだるさを感じるけど、頭痛はもう無い。

せきもほとんど出なくなっていた。

「もう大丈夫かな」

そのとき部屋の扉がそっと開いた。

「あ、お兄ちゃん。起きてたの?」

「達哉君、調子はどう?」

「・・・ごめん、まだ熱があるみたいだ。どうも幻覚をみてるらしい」

そう、これは幻覚だろう。

だって麻衣も姉さんも左門のウエイトレスの服を着ているのだから。

「はい、あーん」

「・・・」

「美味しい?」

「・・・美味しいけど恥ずかしい」

「今度は私ね。お兄ちゃん、あーん♪」

「・・・」

俺はベットの上で左右から姉さんと麻衣にお粥を食べさせてもらっていた。

お粥のはいった土鍋は俺の膝の上に置かれていて、姉さんと麻衣が交互に

レンゲを使って俺の口に運ぶ。

「俺一人でも食べれるって」

「だめよ、達哉君。病人は大人しくしてないと」

「そうだよ、それとも私のは食べてくれないの?」

「・・・お願いします」

押し切られるような形でお粥を食べ終えた。

「ごちそうさまでした」

「お粗末様でした」

姉さんは土鍋の置かれたお盆を俺の机の上にどかす。

「お兄ちゃん、たくさん寝てたくさん食べたからもう大丈夫だよね」

「あぁ・・・」

「あら? 達哉君、まだ少しふらふらしてるわね」

「そう? もうふらふらしてないと思うけど・・・」

もとよりベットの上に座ってる俺がふらつくわけはない。

「そうかしら? 達哉君の目線がずいぶん落ち着かないようだけど」

・・・姉さんにはばれてました。

そう、俺の視線はさっきから定まっていなかった。

気を抜くとウエイトレスの服を着た二人をずっと見つめてしまっている。

その目線の先は、ウエストの生地で強調されている姉さんの胸元や、

スカートのすそから覗く麻衣のふとももだったりする。

普段仕事中に菜月も同じ格好をしてるけど、胸元に目が行くことは無い。

慣れって言うのならそうかもしれない。

だからだろう、見慣れてない姉さんと麻衣のこの服装を見て

落ち着かないのは。

「達哉君、そんなに熱い目で見られちゃうと、お姉ちゃん困っちゃうわ」

「ご、ごめん・・・」

「お兄ちゃん、もしかして興奮しちゃった?」

「・・・」

確かにこのあり得ないシチュエーションに興奮している。

「でも、達哉君は病人なんだから大人しくしてないと駄目よ?」

「・・・そうだよな」

「だから、今日はお姉ちゃんに任せてね♪」

「・・・え?」

「麻衣ちゃんも一緒に達哉君を気持ちよくさせてあげましょう」

「でもお兄ちゃん風邪ひいてるし・・・」

「だいじょうぶよ、麻衣ちゃん。運動して汗を流せば風邪なんてすぐに

吹き飛ぶわ」

「そっか、さすがお姉ちゃん」

確かにそうかもしれないけど、それで良いのだろうか?

「達哉君は寝てるだけで良いのよ、今日はお姉ちゃんと麻衣ちゃんに

すべてを任せてくれるだけでいいから」

そう言いながらブラウスのボタンをはずして胸元をあらわにしている姉さん。

「いつも気持ちよくさせてくれるお礼に、いっぱい気持ちよくしてあげるね♪」

いつの間にかスカートを脱いでブラウスだけの姿になっている麻衣。

「さぁ、達哉君も」

「お兄ちゃん・・・」

翌朝、俺の風邪は全快したものの、二人が風邪でダウンしたのは

言うまでもなかった。

1月1日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「年初め」

「ふぁ・・・」

新年最初の朝は寝坊から始まった。

昨日の夜、年を越すまで3人で一緒に過ごして新年を迎えた。

「「「あけましておめでとうございます」」」

「今年もよろしくね、達哉君、麻衣ちゃん」

「私の方こそよろしくお願いします、お兄ちゃん、お姉ちゃん」

「俺の方こそよろしくな、姉さん、麻衣」

「それじゃぁ夜も遅いし寝ましょうか」

「そうだね、お姉ちゃん。初詣はお昼頃でいいんだよね?」

二人で明日の・・・いや、今日の予定を相談している。

「じゃぁ、俺は部屋に戻って寝るね。お休みなさい」

「お休み、お兄ちゃん」

「お休みなさい、達哉君」

ベットサイドの時計を見る。まだ遅い時間というわけではないが、

学園に行く時間はとっくに過ぎている。

「少し寝過ぎたかな」

休みの日でも寝坊したときは起こしてくれる事もあるが、今日は誰も

起こしてくれなかったようだ。

「まぁ、特に用事があるわけでもないし」

昼頃から行くという話になっている初詣に間に合えばいいのだから

問題はないだろう。

「・・・」

寝過ぎたからだろうか、まだ少し頭がぼーっとしている。

「・・・顔洗うか」

洗面所で顔を洗ってからリビングへと向かう。

リビングへ入るとそこには姉さんと麻衣がいた。

俺は二人の姿を見て、言葉を失った。

「おはよう、お兄ちゃん。ちょっとお寝坊さんだよ?」

「休みだからってあまり不規則な生活は駄目よ?」

「・・・あぁ」

俺は上の空で返事をする。

目の前の光景に見入ってしまったからだ。

そこには日本に生まれて良かったと思えるくらい、美しい着物姿の二人がいた。

「ねぇ、お兄ちゃん。似合ってる・・・かな?」

そう言うと麻衣はソファから立ち上がって、そっとその場で一回転する。

「・・・」

「お兄ちゃん? もしかして・・・変、かな?」

「・・・あ、ごめん。見とれていて話聞いてなかった。」

「あ・・・」

俺の言葉に麻衣は顔を真っ赤にしている。

・・・って、俺今すごく恥ずかしい事言わなかったか?

「達哉君、麻衣ちゃんばかり見てずるいわよ? 私も似合うでしょう?」

「あ、えっと、その・・・うん、似合ってる。綺麗だ」

「ありがとう、達哉君。お世辞でも嬉しいわ」

「お世辞なんて言えないよ、本当に綺麗だから」

「あ・・・うん、ありがとう、達哉君」

俺の袴も用意されていて、3人でそろって初詣に行った。

お願い事の中身は誰も言わなかったけど、きっとみんな同じ事を祈ったのだと

俺は思う。俺達の願いは一つだから。

家に帰ってから姉さんと麻衣が用意してくれたおせちを食べて、楽しい正月の

一場面・・・になるはずだった。

「何でこうなったんだろう?」

ソファに座ってる俺の両脇に姉さんと麻衣が寄り添っている。

それだけならいつもと変わらない光景なのだが・・・

「達哉君、コップが空っぽよ?」

「お兄ちゃん、これ美味しいよね〜」

・・・いつからアルコールが入ったんだ?

いや、お酒はなかったはず、あったのは酒という名前がつくけどお酒じゃない

甘酒だけだったはず。

「・・・」

甘酒を麻衣が美味しいっていって飲み干してしまい、姉さんが甘酒の

かわりにって、お屠蘇を取り出して、それからいつのまにかお屠蘇の材料の

一升瓶が・・・

「・・・原因はなんでもいいか」

「そうそう、達哉君も飲まないと」

「そうだよ、お兄ちゃん。私が注いであげるね♪」

「いや、まだコップに入ってるから」

「うふっ、達哉君のコップにはお酒が入ってるから飲めないのよね?」

「姉さん?」

「それじゃぁ、こういうのはどうかしら?」

そう言うと姉さんは着物の前をはだけさせ、豊満な胸元を出した。

「え?」

「うふふっ」

そして姉さんは胸元を両腕で押し寄せて、その谷間にお酒を注いだ。

「さぁ、達哉君、飲んで」

俺はその光景から目が離せなかった。

姉さんは自分で胸元を寄せて、その隙間に琥珀色の液体を満たしている。

「はやく〜、こぼれるともったいないでしょう?」

俺は光に誘われる羽虫の如く、姉さんの胸の谷間に口を付けた。

「んっ・・・」

俺は姉さんの甘い声を聞きながら谷間のお酒を飲み干した。

同じ一升瓶から注がれたはずのお酒だが、コップのお酒よりとても甘く感じた。

「・・・お兄ちゃん、私の胸じゃ出来ないよぉ」

そばで同じように胸元をはだけさせた麻衣が胸をよせている。

だが、姉さんと違ってお酒を注ごうにも上手く谷間が出来ないようで、注いだ

お酒は胸元から流れて消えてしまっていた。

「んふふ、麻衣ちゃん。麻衣ちゃんでも注げるところはあるわよ?」

「本当?」

・・・あ、何となく嫌な予感がしてきた。

「昔からわかめ酒っていうのがあるのよ、麻衣ちゃん」

「わかめざけ?」

「そうよ、やってみる?」

「うん、お兄ちゃんに飲んでもらいたいもん!」

「いや、それはちょっとやばいだろう?」

想像通りの展開に俺は慌てて止めに入った、だが。

「お兄ちゃんは私のお酒は飲んでくれないの?」

「う゛・・・」

麻衣の上目づかいでのお願いは、俺にはどうしようもない・・・

「・・・少しだけだからな」

「うんっ! お姉ちゃん、そのわかめざけのやり方教えて!」

「それじゃぁね、着物の下をはだけさせて・・・ん〜、麻衣ちゃんのは

少ないから上手く行くかしら?」

お酒とそれ以外の物で汚れた着物は専門のクリーニングに出すことになった。

そして俺は誓った。

もう麻衣にはお酒を飲ませないようにしよう、と。

姉さんは・・・カレンさんがいる時だけにしてもらおう。

カレンさんの苦労が身にしみた1日だった。

12月31日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「二人のうさぎ」

「お姉ちゃん、おかえり〜、荷物届いたよ」

「あら、思ったより早かったのね」

お兄ちゃんが左門でバイトしている時間、今日は仕事が早く終わった

お姉ちゃんがイタリアンズの散歩に行ってる時に荷物が届いた。

その中身は、クリスマスの時にお兄ちゃんを驚かせるための物が入っている。

「それじゃぁ開けてみましょうか」

「うわぁ・・・」

私はそれを手にとって驚きの声をあげた。

「実物は写真でみる見本と違うわね」

お姉ちゃんもそれを持ちながら、驚いていた。

私が持っている物は、水着みたいなレオタード。

そして箱の中にはまだ取り出していない編タイツとうさぎの耳のカチューシャと

カフスが入っていた。

「麻衣ちゃん、試着してみない?」

「えぇ?」

「当日になって着れなかったじゃ達哉君を驚かせられないでしょう?」

「うん・・・そうだけど、これって・・・」

赤い色のレオタードのすその切れ込みがすごい角度にはいっている。

「確かにこれはすごいわよね、でも達哉君の前でだけしか着ないから

良いんじゃないかしら?」

「そう・・・だよね」

別にこれで舞台に立つ訳じゃない、この格好をして驚かせて喜んでもらう相手は

お兄ちゃんだけ。

それなら恥ずかしいけど恥ずかしくない・・・と思う。

「それじゃぁお部屋で試着してみましょう」

私は一式を持って自分の部屋へ戻る。

「・・・あれ、これってどうやって着るんだろう?」

当たり前だけどはじめて着るのだから正式な着方なんてわからない。

でも、衣装を見ればだいたいわかる。

まずは今着ている物を脱ぐことからはじめた。

「・・・」

なんだか不思議な気持ちだった。

自分しかいないの自分の部屋で裸でいるなんて。

いつもはお兄ちゃんとお姉ちゃんと一緒にベットで・・・

「・・・そ、そんなことより着てみないと」

頭を振っていけない考えになりそうだった思考を元に戻す。

「まずは、この編みタイツからはかないと」

私は編みタイツをはこうとして・・・

「んっ・・・なんか変な感じ」

足の途中まではいて、そのはじめての感触に何とも言えない感じがする。

それでも着てみないことには試着できないので、そのままはき続ける。

「・・・変な感じ」

姿見の鏡をみると、私の腰から下が網目模様になっている。

「次はレオタードを・・・やんっ」

ベットの上にあるレオタードをとりに歩いていこうとした、そのとき

編みタイツの編み目がこすれた。

「やだ、これこすれて・・・んっ・・・だめ、試着しないと・・・」

こすれるのを我慢しながら、レオタードを着てみる。

レオタードの生地で編みタイツが押さえつけられたためか、こすれなくなった。

「・・・」

両手首にカフスをまいて、首にチョーカーをまく。

そして耳のついたカチューシャをつける。

姿見の鏡の中には、バニーガールとなった私が写っていた。

「・・・やっぱり恥ずかしいかな、でもお兄ちゃんになら」

そのときコンコン、と扉を叩く音がした。

「麻衣ちゃん、着替え終わった?」

「うん、終わったよ」

そう言うとお姉ちゃんが部屋に入ってきた。

「あら、麻衣ちゃん似合うわね、可愛いわ〜」

そう言ってにこにこしてるお姉ちゃんもバニーガールだった。

「・・・」

私はお姉ちゃんの胸元を見てしまう。

私と違っておっきくて、いつもお兄ちゃんを喜ばせている胸。

「あら? 麻衣ちゃんどうしたの?」

「お姉ちゃん胸が大きくていいなぁって」

「そう? 普通だと思うけど」

そういって自分の胸を下から両手ですくい上げるお姉ちゃん。

いつもあそこの間にお兄ちゃんのを・・・

「でも、麻衣ちゃんの胸も可愛くて私は好きよ。感度も良いし」

「か、感度って・・・」

「だって、達哉君に喜んでもらう格好をしただけで、感じちゃったんでしょう?」

「っ!」

「ほら、だってここがこんなに濡れてるし」

「あ、やんっ、お姉ちゃん・・そこは・・・ん!」

私の大事なところに触れたお姉ちゃんの手はレオタードの上から上下に優しく

動き出す。あげかけた私の声はお姉ちゃんの唇でふさがれた。

「くすっ、麻衣ちゃん可愛い」

「おねえちゃぁん・・・」

「私は達哉君を愛してる、それと同じくらい麻衣ちゃんも愛してるわ」

「私も・・・お兄ちゃんと同じくらいお姉ちゃんも好き」

「ありがとう、麻衣ちゃん。お礼にたくさん気持ちよくさせてあげる」

私はお姉ちゃんに何度も高みに連れていかされた。

同じようにお姉ちゃんも高みに押し上げた。

だけど・・・

「お姉ちゃん・・・あのね、私気持ちよかったけど、たりないの」

「麻衣ちゃん、言わなくてもわかるわ。私もたりないもの」

そう、二人で愛しあって身体が満たされても心は完全には満たされない。

だって三人でいるのが私たちの一番の幸せだから。

「麻衣ちゃん、達哉君を誘っちゃおうか?」

「どうやって?」

「そうね、この格好はクリスマスまで秘密だから・・・

達哉君の本に載っていたエプロン姿はどうかしら?」

「エプロン姿?」

「もちろん、下には何も着ないでね」

「え? それじゃぁ後ろからお尻が丸見えだよ?」

「そうね、私も恥ずかしいけど達哉君はそう言う格好も好きみたいだし、

やってみない?」

「お姉ちゃんもエプロン姿になるんだよね? なら私もやる」

「よし、それじゃぁ達哉君を驚かす為に準備しましょうか」

---

そしてこの後-if-SSS「デザート」へ続く。

と、後付設定しておく(笑)

12月29日

・夜明け前より瑠璃色な Another Short Story -if-

Extra Episode「聖夜のうさぎ」

「こんなもんか?」

「ありがと、お兄ちゃん」

俺は椅子から降りる。

麻衣や姉さんが届かない所の飾り付けは俺が一手に引き受けていた。

クリスマスイブの今日は家族だけのパーティーを開くことになった。

今年は振り替え休日で休みなので左門でのバイトは無い。

だから夜はずっと3人で過ごす事にした。

「そろそろ料理も出来るわね、麻衣ちゃん。準備してもらいましょうか」

「そうだね、お姉ちゃん。あの、お兄ちゃん。お願いあるんだけど」

「なんだい?」

「これ、なんだけど・・・」

麻衣はソファの後ろに置いてあった紙袋を取り出した。

「お兄ちゃん、雰囲気出すためにこれに着替えてもらっても良い?」

そう言って紙袋から出したのは赤いふわふわのいわゆるサンタの服装だった。

「用意がいいな・・・かまわないよ」

「ありがと、お兄ちゃん。それじゃぁお部屋で着替えたら私から連絡あるまで

部屋で待っててくれる?」

「待つ?」

「達哉君、女の子の準備は時間がかかるものなのよ」

「あぁ、そう言うことなら」

姉さんも麻衣もサンタの格好をするのか。俺のはズボンだけど二人のはきっと

スカートなんだろうな。

俺は二人のサンタ姿を想像してしまう。

「あー、お兄ちゃん目がえっちだよ?」

「達哉君も男の子ですものね」

「え? いや、そんなんじゃないって」

「別に悪いって言ってないよ? 逆に嬉しいくらい」

「えっと・・・」

「ふふっ、達哉君のご希望に添えれないと思うけど、お部屋で待っててね」

部屋に戻って受け取った紙袋の中身を出す。

サンタの格好になるためのズボンと上着とクラッカーが入っていた。

俺は言われたとおりにズボンをはこうとして・・・

「これだと暑いな」

ジーンズの上からだと着ぶくれしてしまうし、なにより暑い。

別に外に出るわけではないのだから、俺はジーンズを脱いでからズボンをはく。

上着は同じように脱いでTシャツになってから着込んだ。

「結構厚手だな、一枚脱いで正解だな」

サンタの格好になってから、俺は自分の机の引き出しを開ける。

そこには小さな包装された箱が二つ入っている。

姉さんと麻衣へのクリスマスプレゼントだ。

「サンタの格好ならちょうど良いな」

どうやってわたそうかと考えていたけど、この格好なら悩む必要は無い。

サンタが背負うような白い袋は無いから、この洋服が入っていた紙袋に

2つともいれる。これで準備OKだ。

「あとは・・・」

麻衣が携帯へメールをくれる事になってるので、それまで待つことにした。

しばらくして携帯にメール着信の音がなる。

「準備おっけーだよ♪ 麻衣」

と書かれたメールを確認してからリビングへ向かう。

クラッカーをならす準備をしてから、俺はリビングの扉を開けた。

パンッ!

「メリークリスマス!」

クラッカーをならしながらリビングに入った俺の目の前で2発のクラッカーが

出迎える。

パンパンッ!

「メリークリスマス!」

「え?」

俺はクラッカーをならした二人を見て、固まってしまった。

「何してるの? お兄ちゃん。寒いから扉締めて中にはいって」

という麻衣の頭にはうさぎの耳が・・・

「そうよ、達哉君。クリスマスパーティーはじめましょう」

姉さんのうさぎの耳も揺れている。

そして、二人の姿はいわゆるバニーガールの格好だった。

「はい、お兄ちゃん。シャンパンをどうぞ♪」

「ありがと・・・」

麻衣から手渡してもらったグラスにシャンパンを注がれる。

姉さんと麻衣のグラスにはいつの間にかシャンパンが注がれていた。

「それじゃぁ、乾杯しましょうか」

「準備いいよ」

姉さんは一呼吸おいてからグラスを掲げる。

「メリークリスマス! 乾杯!」

「乾杯!」

チンッ