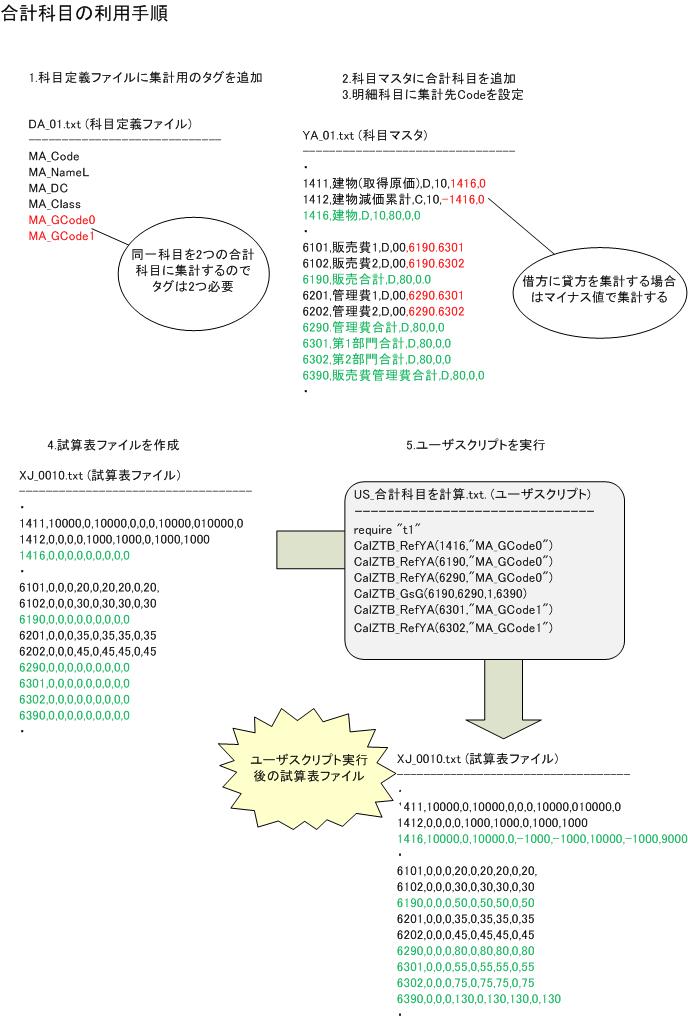

試算表に合計科目を追加して利用する手順を説明します

明細科目、合計科目とも科目マスタに登録して利用します

両者は科目マスタのタグ(MA_Class)の科目区分Codeで区別されます(明細科目は先頭Codeが0または1、合計科目は80)

合計科目には試算表の明細科目残高の演算結果がセットされるので仕訳に使用することはできません

合計科目を仕訳で使用してもエラーにはなりません、試算表を作成すると合計科目に仕訳の結果が集計されます

ただし、合計科目に演算結果をセットするスクリプトを実行すると上書き処理されるので、試算表はバランスしなくなります

また、仕訳に合計科目を使用した試算表から繰越仕訳を作成すると、当該合計科目は無視されるので正しい結果は得られません

ここでは例として、「流動資産合計」を合計科目とし、その科目Codeを「1900」とします

次に、この合計科目に集計する明細科目のGCodeのタグに合計科目のCodeを設定します

GCodeタグは科目マスタで定義し、タグ名は「MA_GcodeN」(Nはゼロ以上の整数)です、一つの科目に複数のGCodeタグを定義できます、集計対象外の科目のGCode欄にはゼロを置きます

上記の例では、科目マスタの現金の「MA_GCode1」タグに「1900」を設定します、現金を「現金預金」という合計科目にも集計したい場合は、別のタグ、例えば、「MA_GCode2」に「現金預金」の科目Codeを設定します

同様に、貸倒引当金(流動)を「流動資産合計」に集計する場合を考えてみます

この貸倒引当金(流動)の貸借区分が貸方であると、単純合計しただけでは正しい結果が得られません、このような場合は、貸倒引当金(流動)の残高をマイナスして合計する必要があります(貸借区分が借方であれば借方残高がマイナスになっているのでそのまま合計すればよいことになります)

そこで、マイナス集計する場合は、Codeにマイナスを付ける仕様にしました

したがって、貸倒引当金(流動)の貸借区分が貸方であれば、貸倒引当金(流動)の「MA_GCode1」タグには「-1900」を設定することになります

・Cal7ActG12ZTB...科目マスタの設定に従い明細科目の金額を集計します

・Cal7mnG9Set12ZTB.....スクリプトのパラメタに従い合計科目間の演算を行います

・Del7ActG12ZTB...試算表ファイルから合計科目行を削除します、試算表は明細科目だけになります

各スクリプトの使い方は、「スクリプト 1050」の「スクリプト詳解 1050_44」を参照して下さい

合計科目の利用手順の具体例を以下の示します)

スクリプトは「展開一番」Ver.7未満のものです、図中の「CalZTB_RefYA」スクリプトは「Cal7ActG12ZTB」と読み替えて下さい