| OCR入力/データ入力について 90 | ||

仕訳データ入力における、OCR(Optical Character Reader)の利用を考えてみます ITの利用促進が進み、一定規模以上の企業では、利用者は専用画面から指定情報を入力するだけでシステムが自動的に会計データを生成し、予め決められた承認手続きを経て、会計システムにデータが連結されるようになり、会計伝票のOCR入力は以前ほど行われなくなりました しかし、小規模の会計を行う場合で、会計知識の乏しい担当者に日常的な会計データの作成を依頼しなければならないときは、会計伝票の作成は効率的な方法であり、内部統制上も有効な手段となります 会計伝票が多くなれば、これをOCRで取り込み、入力の手間を省きたくなります、しかし、筆者の周りを見渡しても、OCRで伝票入力を行っている事務所は多くありません、それはなぜか? 以下は、OCR入力/データ入力に関する一考察であり、2003年秋の現状報告です |

|||

| 1.会計専用機のOCR | |||

|

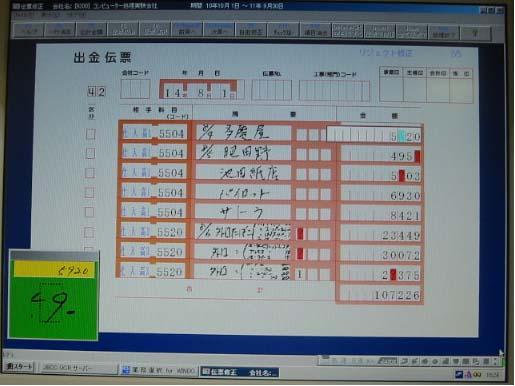

筆者の事務所で利用しているシステムでは、用紙(会計伝票)と科目印は、メーカ指定のものを使用しなければなりません、また、摘要文をイメージで取り込むこともできるので、この部分では変換によるエラーが生じない仕様になっています、いずれにしても、手書きの数字だけが変換対象になります これだけの制限を付ければ、変換率は随分高いのではと期待しますが・・・ 読みとり直後の画面を参考までに以下に掲記します 科目欄はメーカ専用のゴム印を使用しているのでエラーはありませんが、クライアント手書きの摘要と数字部分に合計6個のマークが付いています 摘要欄のマークはやむを得ないとしても(はみ出し部分の誤認識だから),数字の認識率はPDA(Personal Digital Assistant)と同等または少し劣るかなというのが率直な感想です |

||

| OCRとPDAやTabletPCの手書き文字認識方法は(専門家ではないので違っているかもしれませんが)その仕組みが同じではないので、並列に論ずることは適切ではないと思いますが、ユーザからすれば手書き文字の認識という範疇では同じにみえます・・・今後、手書き文字の認識が進むとすれば、OCRよりもタブレット式の方が普及するのではないかと思っています |

|

||

2.パーソナルコンピュータとスキャナ |

|||

パーソナルコンピュータで利用するスキャナでもOCR入力は可能です、ADF(Auto Document Feeder)という装置を付ければ伝票等の連続読み取りにも対応します パーソナルコンピュータ用のOCRソフトウェアには、「e.Typist」「読んde!!ココ」「読取革命」などがありますが、これらはすべて印刷原稿を対象としています 上記複数のソフトウェアで、筆者の事務所で使用している会計伝票を読みとらせてみましたが、実務に耐えうる水準にはほど遠い結果でした(印刷原稿ではないので当然ですが・・・) 科目印の数字は印刷原稿に近いと思うのですが、変換結果は芳しくありません、これについては、以前から新聞記事等をOCRで読みとり、データベースとして利用していた経験から、ある程度予想はできたのですが、輪郭がシャープでない文字は苦手なようです なお、上記ソフトウェアの中に、おまけとして「手書き文字認識」のソフトウェアがバンドルされているものがありましたが、結果は同じであり、実務では利用できません |

|||

3.データ入力について |

|||

会計伝票によるOCR入力は徐々に衰退していくものと思われます 筆者の事務所のように、幾つかの条件(クライアントが伝票を作成する、短時間で大量のデータを入力する、利用目的が税務申告に限定される等々)が揃っているケースでは、OCRの利用もメリットはありますが、小規模な会計を自ら行うケースでは、OCR入力は現状では実用的ではないと考えます 「展開一番」は後者を想定しているので、「入力」という部分でブリコラージ流に考えてみると、タッチタイピングの修得とユーザ辞書の活用などが挙げられます タッチタイピングができるか否かで入力スピードは格段に異なります、また、データ入力に係る心理的ストレスが大幅に減少し、データの作成または入力に対する抵抗感がなくなります 余談になりますが、このような基本的な技術の修得をなぜ義務教育に採り入れないのか不思議です、発達段階の子供であれば、1週間もあれば指の運びは覚えられます、タッチタイピングの是非論を繰り返している間に修得できてしまいます、経済産業省がいうコンピュータリテラシを、文部科学省(というより各種委員会の先生方)が理解していないに違いない(そんなことはないと思いますが)・・・これだけで経済生産性が上昇するのにもったいないと考えたところで、教育は経済生産性だけのためにあるのではないと・・・、それにしても1/468(52週*9年)だからと・・・余談が長くなりそうなので、次に進みます ユーザ辞書の活用も効果的です、筆者の環境では「げ」と入力し「F5」キーを押せば、「現金」「減価償却費」「減価償却累計額」「現金及び預金」「減損会計」「現金及び現金同等物」などの単語が表示されます、ユーザ辞書5にこれらの単語が登録してあるからです、ポイントは一文字の読みに複数の会計用語を割り当てることです、こうすればどの用語にどの読みを割り当てたのかを覚える必要がないからです、これは摘要文にも応用できます、これだけで効率的な入力を行うことができます また、最近話題になっている、POBox(Predictive Operation Based On eXample)という予測と曖昧検索に基づく入力方法もあります データ入力の部分は保守的になりがちですが、定期的にブリコラージュ流改善ができないかどうかを検討する必要があると考えます |

|||