| ムガル帝国第3代皇帝、アクバル帝が1565年に築いた権力の象徴、アーグラー城。 10m以上の赤茶けた城壁がぐるりと取り囲み、その巨大な姿は迫力満点である。 夕方に行くと、その赤茶けた姿がさらに赤みを増してとてもきれいだ。 なお、タージ・マハルから2km位のところにあり、この区間は観光馬車(約20Rs)で移動することができる。 入場料はUS10$+100Rs(約1500円)。 遺跡関係の外国人入場料はインドの物価水準とかけ離れている。 |

| アーグラー城の中心部にある宮殿。 ヨーロッパ文化の影響を多分に受けた作りになっている。 城内は居住区、謁見の間、風呂など多くがそのままの姿で残っていて、全部ゆっくり見学いていくと2時間はかかる。 |

| アーグラー城もヤムナー河のほとりに位置していて、遠くにタージ・マハルを望むことができる。 河のほとりにそびえ立つその姿は幻想的だ。 |

|

前述のアクバル帝が14年間だけ首都に定めたファテープル・スィークリー。

「勝利の都」という意味らしい。

ここは、アーグラー市内から39km離れているので、「バスに揺られてインド庶民の田舎の生活に触れに行く」という目的で行くと大変面白い。

アーグラーのイードガー・バススタンドから庶民の生活の足となっている路線バスに乗り込む(運賃16Rs)。

ちょっとしたバスの旅になるので、近くの露店で果物やお菓子を買っておくといいだろう。

発車までには、水売りの少年やなぜか革ベルトやネックレスを売る売り子たちが次々と乗り込んでくる。

独特な節をつけた口上は必見だ。

バスが発車すると、しばらくは車とバイクの洪水の中をクラクションを鳴り響かせながらノロノロ走る。

それが時間が経つにしたがってだんだんと様子が変わってくる。

車の数が減る代わりにバイクが増えてきて、そのバイクが次第に荷台を引っ張るようになり、さらに自転車までもが荷台を引っ張るようになり、しまいには馬車ものんびり走るようになる。

周りの景色は一面の田園風景だ。この地域では米がとれるらしく、青々とした畑が延々と続いている。

1時間ほどでファテープル・スィークリーに到着する。 ファテープル・スィークリーは小さな町だ。 バス停の近くの通りは小さな個人商店と露店が連なり、商店街を形成している。 荷車の上に山と積まれた南国特有の果物。通りがかる私に声がかかる。 また一方に目をやると、ガラスの大きなビンに入った砂糖菓子が売られている。 布生地も並んでいる。 その見た目もあいまって、昭和30年代の下町を連想させるような、懐かしく、ほのぼのした雰囲気に包まれている。 さらに奥の路地に歩を進めると、軒先で七輪のような簡易コンロを使って魚を揚げている主婦や、追いかけっこをしている子供たちを見ることができる。 大都市にある観光地だけの周遊では体験することのできない、インド庶民の生活を感じることができる。 |

| バス停周辺の町の中心部からは丘を上る道があり、上りきったところにファテープル・スィークリーの巨大な門がある。 外から見る風貌はアーグラー城に似た感じだ。 まずここから入場すると、当時の宮殿になる。だだっ広い広場を取り囲むようにいくつもの部屋が配されている。 またイスラームやヒンドゥーの寺院もある。 靴の預け賃は2Rs(約6円)、半ズボンの人は腰巻(数ルピー程度でレンタル可能)も必要だが、ここに入るだけなら入場料は必要ではない(もしくは小額で済む。金曜日に行ったので詳細不明)。 次に、入場した門とは反対側の方に宮殿のその他の機能が集まった居城がある。 こちらは謁見の間や王族の館など多くの建物が林立していて、広くて変化に乏しい感じだが見ごたえだけはある。 入場料は460Rs(1288円)。金曜日でも無料にはならないようだ。 |

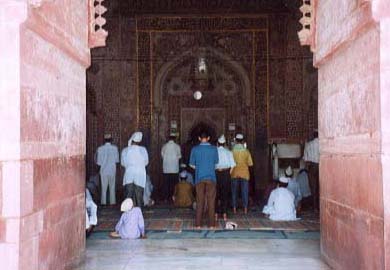

| 宮殿側にある寺院では人々が熱心に祈りを捧げていた。 これは恐らくイスラームの方だと思うが、ヒンドゥーとイスラムの違いがにわかには分からなかった。 |

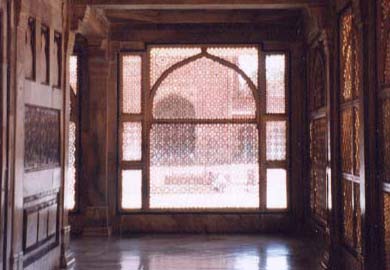

| 正面が網戸のように透けているが、これはすべて石をくりぬいて作られている。 しかもこのような見事な模様が、あるお堂のような建物全体に施されているのだ。 当時の帝国の繁栄が偲ばれる光景である。 |