| ごく一般的なインド的風景 |

| インド。 美しいサリーと古代遺跡、そして信仰深い神々の国。 この国は貧富の差が激しい。 街には多くの物乞いがいる。乳飲み子を抱いた母親が待ち行く人々に手を差し出している。 この国では「死」もあからさまである。 ガンジス河のほとりの火葬場では、囲いも視界を遮断するものもない所で遺体を野焼きしている。 すぐ近くでそれを眺めていると、火葬の方法を説明して薪代を請求する人がやって来る。物売りもやって来る。 ボート漕ぎの勧誘もやって来る。通行人も普通に通り過ぎる。犬もカラスもうろついている。 この国を旅行した人は言う。 インドを旅行して人生観が変わった、と。 それは「生」と「死」があからさまである環境がそう感じさせるのだろう。 だが、そんなことは生きている以上当たり前で、むしろ必要なことなのだ。 我々日本人があまりにも豊かな環境に慣れてしまっているため、生きているという感覚が麻痺しているだけなのだろう。 そんなことを感じさせた旅だった。 |

|

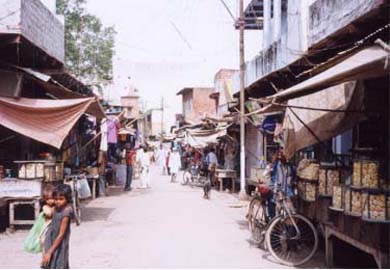

インドの一般的な路地の風景。

住宅は多くが2階建てで、無計画に引かれた電線はぐちゃぐちゃに絡まりながらも全家庭に引かれている。

軒先の商店にはガラスのビンに入ったクッキーのようなものや砂糖菓子が売られている。

こんな路地をぶらぶらしていると、なんだかとても懐かしい気持ちになってくる。 電線の話題になったので、ここで停電ネタをひとつ。 インドでは、どこの都市に行ってもタイやベトナムやマレーシアの何十倍も停電が多かった。 私の経験では3日に1度位。特に夜は電気使用量が多いためか、停電はほとんど夜に起こった。 ひとたび停電が起こると、オートリクシャのヘッドライト以外はまさしく漆黒の闇に包まれてしまう。 だが住人も手馴れたもの。 我々が息を潜めてじっとしていると(本当に真っ暗で何もできないのだ)、2〜3分位であちこちで発電機のエンジンがうなり始め、灯りが復活するのだ。 一般の住宅以外ではこのように発電機を自前で所有している場合が多いし、住宅や小さな食堂などでも少なくともロウソクがすぐ準備できるようにしてあるみたいだ。 1回の停電は意外と短く、10分かせいぜい30分で復旧するようだが、復旧して一安心していると2回、3回と繰り返されることが多い。 ときどき、停電の際に遠くで「ボンッ!!」て小爆発音が聞こえることもある(笑)。 |

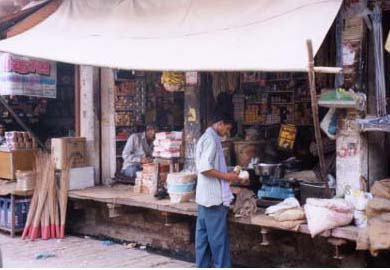

| インドでは、デリーなどの大都市を含めてもスーパーマーケットといった大規模商店は少ない。 代わりに、食品などは市場が形成されているのでそこで調達できるし、生活用品などはこのような個人商店で購入することになる。 医薬品などもこのような店で買える。バンドエイド(現地OEM品)はバラ売りもしている。1つ2Rs(5.6円)。 |

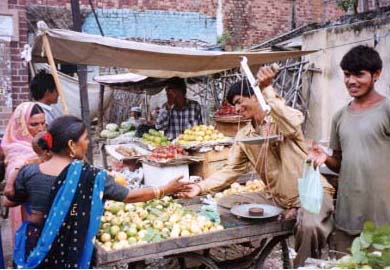

| リヤカーで引いて売りに来る果物屋さん。 見た感じ東南アジアほど多くはないが、それでも豊富な種類の果物が並んでいる。 日本ではまず味わえない果物も多いので、積極的にチャレンジしてみよう。 写真下側に見える、白いジャガイモのような果物はチックーと呼ばれている果物。 とてもやわらかく、手で割ると中には白ゴマのような小さな種とともに白い果肉が詰まっている。 味は干し柿のような感じ。種が硬くて食べにくいが、そんなに抵抗感なく食べられる味である。 1kgで5Rs(14円)ほどと、インドの果物の中では最も安い果物である。 そのほか、バナナ、マンゴー、パパイヤ、オレンジ、レモン、椰子の実、スイカ、ザクロといった果物がある。 |

| 特に観光地では、このような幼い子供たちが色々なものを売りに来る。 写真はバラナシで出会った物売りの少女。 日本の灯篭流しと同じように、インドでもロウソクに火をつけてガンジスに流すということが行われているらしい。 私が日本から持ち込んだ100円ライターを見せると、欲しい欲しいと大合唱。結局ロウソク4〜5と物々交換した。 子供たちの物売りといっても、この女の子たちは半分遊びながらの仕事。 貧しいからといった緊迫感は感じられなかったから安心した。 |

| 食事中の方、ゴメンナサイ!(笑)。 写真はインド式のトイレ。 東南アジアの多くの国のそれのように、汲み置いた水を使って左手でお尻をきれいにする方式だ。 1回だけ、興味本位で試してみたが(それ以外はすべて日本から持ってきたトイレットペーパーを使用した)なかなか難しかった(笑)。 でもこれが慣れてくると意外と気持ちよく、紙で処理するよりも清潔なのでは?と感じた。 |