|

|

|

|

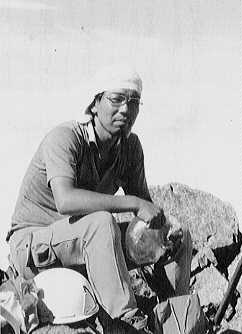

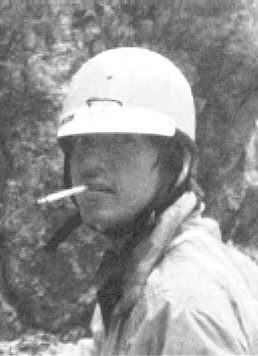

宮下勝彦会員 33期 |

田代 昇会員 39期 |

小池廣行会員 41期 |

|

|

|

|

|

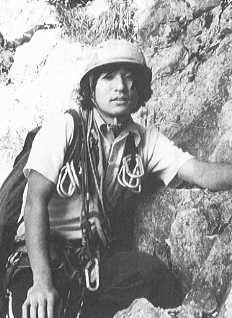

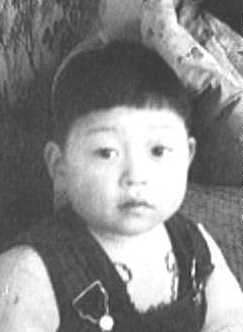

成田嘉治会員 43期 |

二上耕次会員 43期 |

山口峰人会員 44期 |

添田伸一会員 44期 |

鎮 魂 譜

|

|

|

|

宮下勝彦会員 33期 |

田代 昇会員 39期 |

小池廣行会員 41期 |

|

|

|

|

|

成田嘉治会員 43期 |

二上耕次会員 43期 |

山口峰人会員 44期 |

添田伸一会員 44期 |

“こよなくも山に魅かれし七人は今日もいずこに登りてか” |

|

|

|

遭難を報じた当時の新聞記事 |

追悼碑銘 |

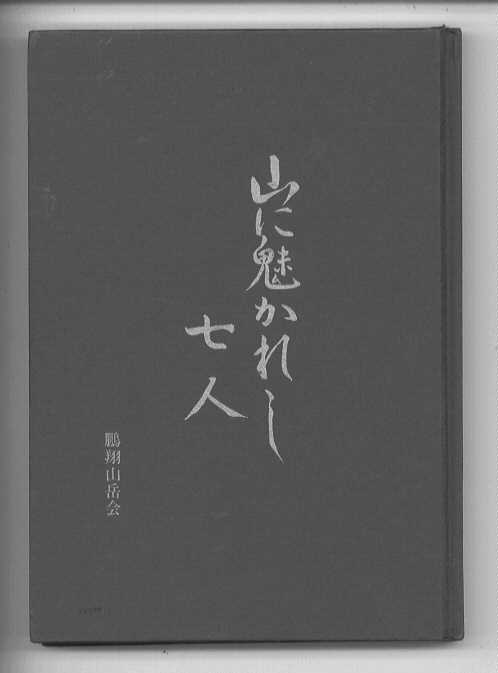

遭難追悼誌「山に魅かれし七人」 |

追悼集「山に魅かれし七人」発刊にあたって 三竹幸雄 昭和五十七年八月一日、当会の夏山合宿において、宮下勝彦、田代昇、成田嘉治、二上耕次、小池廣行、山口峰人、添田伸一の七君は、豪雨と強風をもたらした台風十号の猛威により、黒部川下ノ廊下鳴沢出合の岩屋に避難中、鉄砲水に襲われ、一瞬のうちに行方不明になりました。 当会員は、直ちに救助隊を編成し、捜索に入りました。富山県警は県警本部に「鵬翔山岳会遭難対策本部」と、現場近くの「黒四ダム山荘」に現地本部を設置しました。 山岳警備隊、機動隊、山岳団体及び関係者、そして地元の皆様のご協力の結果、遭難現場の岩屋より約五十キロ下流で、宮下、二上、小池、添田の四君が遺体にて発見されました。そして、田代、成田、山口の三君は行方不明と、当会にとりましては、創立以来の大きな遭難事故となりました。 捜索は黒四ダムの放水を止め、遭難現場の岩屋より黒部川河口までの約六十キロの流域、また、河口より黒部川沖を含む富山湾、青森県より福井県までの日本海沿岸と、山岳遭難では例のない広範囲で、遭難発生直後を第一次として、翌年を含めて第三次まで、延べ二千名を超える人員で行ってきましたが、残念ながら現在も三名は行方不明になっております。 七名の中には、海外遠征数回の経験を持つ会員や、明日の海外登山を夢みて、合宿に参加した新人会員もおり、貴重な仲間を一挙に失ってしまいました。 当会は昭和六十四年には創立五十周年を迎え、より一層充実した活動をと、海外遠征をも考えていました折でしたので、誠に痛恨の極みです。 ご遺族、黒部鳴沢の会の皆様方のご心痛はもとより、当会にとりましても辛く悲しい出来事になりました。 その後、黒部鳴沢の会の皆様のご家庭を訪問させていただき、お詫び申し上げると共に、当会に対するご理解もいただきました。 黒部鳴沢の会と何度となく会合を重ねているうちに、一周忌、三回忌、七回忌では、鳴沢の岩屋での供養と、追悼集の発行のご希望がありました。当会もぜひご協力させていただきたく思い、追悼集の制作を行うことになりました。 一周忌は、生憎と遭難当時を思い出したような風雨にて、残念ながら黒四のトンネル内で執り行われました。 その後、一部の会員との山に対する考え方の相違により、退会する者が相次ぎ、また、捜索に携わった会員二名がエベレストで行方不明、またダウラギリにて他界しました。 遭難から月日がたつ間に、いろいろなことが起こりました。その中で、三回忌は幸い天候にも恵まれて、遭難現場の岩屋で無事執り行われました。 この追悼集は、在籍会員の半数以上が七名を知らず、資料の少ない中での編集となりましたが、当会会員の務めとしまして、誠意を持って追悼集を制作致しました。 黒部鳴沢の会とのお約束の、現地での七回忌はできないのではと心配致しましたが、今回、現地の岩屋にて、七回忌を執り行うことができ、また、追悼集も黒部鳴沢の会の皆様にお渡しできる運びとなりました。 追悼集を発行するに際しまして、黒部鳴沢の会の皆様方に大変ご協力をいただき、お礼申し上げます。 宮下、成田、田代、二上、山口、添田、小池の七君の残された教訓は、絶対に繰り返してはなりません。 現在の会員は、ほとんど年長者でありますが、新しい仲間達も徐々に集まっております。 過去になりますが、戦前二百名以上おりました会員が戦後の第一回の集会は、七名であったことなどを思い起こし、当会の創立、また戦後時の原点に帰り地道に活動して、いつまでもこの遭難が忘れることのなきよう、心に命じて、安全登山を行うことをお約束致します。 どうか心安らかにお眠り下さいますよう、お祈り申し上げます。 最後になりましたが、この遭難にて富山県警を始め、多くの関係者ならび、各山岳団体の皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことに対し、お詫び申し上げますと共に、ご協力をいただきましたこと、当会会員一同を代表致しまして、厚くお礼を申し上げます。 |

追悼 関根庄寿 昭和五十七年八月一日台風十号本土縦断で、当会会員七名が黒部下廊下鳴沢出合の岩屋で避難中、鉄砲水に襲われ、一瞬のうちに尊い命を失ってから、早や六年有余がたってしまった。 無為に過ごした訳ではないが、遅れてしまったことをまずお詫びしたい。 ご承知の通り、当会は東京・上越・関西・九州の四支部があり、今回は支部合同の山行であった。普段は、各支部が夫々の地域で計画し、山行しているのであり、山行実力のある支部長が責任者として指導山行しているのである。 山岳会は、山に登れる現役優先である以上、体力仕事の面で、山行を共にできない古いOBは、結果的に問題があった時に連絡を受けることになるだけで、いつの間にか現役と疎遠になってしまう。これは、古い実業団山岳会の宿命だろうか。だから事故が起ったとは言わないが、二上、小池、山口の三君は、顔も見ず、話し合うこともないままこの世を去ってしまった。 あの若さで何でと、深い悲しみに暮れるご家族を前にして、会の責任者である私は、お慰めする言葉もなく、唯々、頭を下げることしかできなかった。 翻って顧りみると、下ノ廊下付近は毎年のように計画され、夏冬問わず入山し熟知していた筈である。勿論、台風が来ていることも知っていた訳だから、避難するなら四十分も登ればダム上に来られたのにと思うと残念でならない。 リーダー格の宮下、成田両君はヒマラヤの経験者であり、特に成田君は、チョモランマの支援隊員として、現地で鉄砲水の洗礼を受けたベテランである。 あくまで推測で申し訳ないが、台風はそれると思ったのではないか。谷底は風もそれ程強くなかったのではないか。本流はダムがあるし、支流はそれ程大きくないし、岩屋で大丈夫と思ったのではないだろうか。台風が直撃したのは真夜中だったことが明暗を分けてしまった。増水した本流を横切るように、鳴沢から津波のような鉄砲水が岩屋に突入したのではなかろうか。 神でない人間、誰でも過ちはある。しかし、山という大きなグラウンドには、狭い意味でのルールはない。危険と困難をいかに安全に突破し、行動するかというスポーツである以上、間違った判断が、生死を左右する場合があるのである。他のスポーツにない特異性がそこに存在する。 死を望んで山に行く者は誰もいない。山へ行く若者は美しい。山は更に美しい。だが、恐しい牙も持っていることを知らねばならない。今回の遭難は台風による事故であって、一般の山の事故とは異なり、滅多にないことであるが、だからこそ、少ない大事故につながったのである。 われわれは、山を通して一生語り合える友を求めて会を作った。 よき仲間が育った反面、悲しいことに、よき仲間を失いもした。遠くマナスルで安久君を、チョモランマの北壁で宇部君を、そして黒部の捜索に奮闘してくれた小林君が冬季エベレストで、陳君はダウラギリでこの世を去ってしまった。 人の命ははかない。だが肉体は消えても君等は、われわれの生ある限り心に生き続けているのだ。もしあの世に山があるなら、皆仲よく笑いながら登って欲しいと思うのは私だけだろうか。 宮下君、成田君、田代君、二上君、小池君、山口君、添田君の霊よ、安らかにお眠り下さるよう心よりお祈り申し上げます。合掌 |

黒部鎮魂 齋藤正明 昭和五十七年八月に、黒部渓谷下ノ廊下で発生した鉄砲水による当山岳会員七名の大量遭難事故は、わが国に近代登山が始まって以来発生した数多い山岳遭難事故の中でも、夏山における遭難事故としては鉄砲水という特異な原因によるものでした。 遭難事故発生の第一報が入ると同時に、当山岳会会員、友好山岳会員、大学山岳部員、遭難者の家族、友人、上司や同僚、先輩や後輩など多数の方々が、捜索救援にかけつけ、初動捜索に当たった富山県警察本部山岳警備隊に協力し、遭難事故発生地点の鳴沢出合の岩屋から、黒部川河口に至るまでの六十数キロにわたって、懸命の捜索を続け、宮下、二上、小池、添田の四会員の遺体を発見し収容しました。 しかし、田代、成田、山口の三会員は発見することができず、山岳警備隊、当山岳会合同の初動捜索終了後も、当山岳会が約一年にわたって継続捜索を行ったにもかかわらず、遂に発見することができませんでした。 事故発生当時の黒部川の状況が、地元の人が今までに見たことのないほどの水嵩の濁流であったということや、四会員の遺体が発見された地点が、いずれも事故発生の鳴沢出合の岩屋から、下流の五つのダムを越えた、黒部川河口から僅かに十数キロ以内の流心に近い中州であったことなどを考えあわせると、行方不明となった三会員の遺体は、富山湾に流されてしまった可能性が強いと考えられます。 明日の激しく厳しい登攀に備え、岩屋の中で、雨でズブ濡れの疲れた身体を休めていた七名の会員たちを、突如として、大量の鉄砲水が襲った。その瞬間の彼らは、どんな思いであったのでしょうか。 山を愛し、自然のふところに飛び込み、青春のあかしを求めた彼らに、思いもかけず、襲いかかった自然の巨大な力は、余りにも非情でした。 あらがうすべもなく、打ち勝つことのできなかった彼らの無念さに思いが至り、この悲運な遭難事故を冷静に語ることができません。 とりわけ、一瞬のうちに、永年にわたって慈しんで育て上げたご子息を失われたご両親、可愛いいお子さんを残して最愛の伴侶を奪われた夫人など、ご家族の悲しみは、永遠に埋めることができないほど深いものであったと思います。 遭難救助捜索には、当山岳会員の他、大勢の方々の援助協力がありました。 初動捜索に当たっていただいた富山県警察本部山岳警備隊、黒部・入善両警察署、機動隊、海上捜索の高岡海上保安署の方々、継続捜索に協力いただいた友好山岳会や大学山岳部の方々、捜索実施に当たって、様々な便宜を図っていただいた関西電力、黒部渓谷鉄道、富山営林署、捜索隊の宿泊や食事のお世話をしていただいた宇奈月温泉梅の家さんなど、多くの方々のご援助、ご協力に感謝しなければなりません。 有力な現役の会員七名を一挙に失ったこの遭難事故は、私たち鵬翔山岳会の存立に深刻で、甚大な影響を与えたことは否めません。 原因の究明とその反省など、事故の最終総括に到らない段階において、遭難事故を起こした合宿パーティの、指導的役割を担っていた会員が中心となって、多数の会員が当山岳会を離脱したことは、遭難事故にあった七会員のご家族の方々に深くお詫びを申し上げなければならないことであると思います。 あの悲惨な遭難から、早くも六年が過ぎようとしています。 遭難会員のご家族の方々にとっては、長く、そして一生忘れることのできない深い悲しみの歳月であったに違いありません。 それだからこそ、私たちはこのような事故を絶対に繰り返さないということを、強い決意のもとに実践しなければなりません。 そして、そのことが、黒部の激流の中に消えていった、七人の仲間たちへの鎮魂歌となるのではないでしょうか。 |

八月に想う 石崎史朗 昭和五十七年八月に黒部川で起こった事故のことを思い出しますと、今もただ夢を見ているような気がするのです。 本当に辛く、悲しいことではありますが、この十年間に私は、多くの先輩、後輩の仲間を山で失ってしまいました。 今は亡き彼等とは、ほとんどなんらかの形で一緒に登山を行ったり、あるいは街なかの安酒場で、山登りに対する考え方、会の進むべき方向などについて、口角泡をとばして語り合う機会を持つことができました。 そのため、今もはっきりと彼等一人一人の声や笑顔を心のなかに思い出すことができるのですが、この度の事故については、亡くなった若い彼等の声も、姿も、何一つ留めていないことに愕然とした悲しい思いがするのです。 事故の原因について、今さら天災説、あるいは人災(登山する側を含めて)説……と詮索するすべを知りませんが、事故後、原因調査に捜索に、と足を運ぶ度に、ひしひしと大自然の大きさが胸に追ってくる黒部川の流れでありました。 自然の猛威の前に人はただ、なすすべも無く立ちすくむのみの捜索活動であったことが、心残りでなりません。 大切なお子様方を亡くされたご両親、ご兄弟の皆様に対して、何ともお悔やみの言葉もなく、せめて、これから生まれ変わる新しい私達の会が、再びこのような事故を起こすことがないように、いつでも若い彼等にアドバイスできる立場でありたいと、私は思うのみであります。 合掌 |

| 追悼文はいずれも『山に魅かれし七人』(昭和63年8月刊)より転載したものです。 |