剣の大滝周辺探索

黒部別山より剣沢・ガンドウ尾根・半月沢初踏破

昭和39年5月1日~8日

パーティ 鈴木鉄雄、石井康夫、長谷川護

人跡未踏の秘境で「未知への憧れと自分たちでルートを開拓する」登山本来の楽しみを味わえるルートとして、北アルプス最後の秘境と思われる黒部で、人跡未踏と云われる剣の大滝周辺探索を試みる計画をたてた。剣の大滝は、一九六二年九月当会にて初踏破。

春山合宿下の廊下において、冬の白龍峡通過は不可能と私考し、剣の大滝登攀を計画するわれわれに接近路探索の課題が残された。別山沢を登った際可能性ある沢を発見、くの字状に廻り込んでいるため見通すことが出来なかったが、大滝の位置と周囲の状況、初踏破の際の下部からの望見とあわせ可能性があるのではないかと考え、残雪のフルに使える五月、調査を含めて入山した。

五月一日 曇のち小雨

新聞社の後援により、一般入山禁止の、大町ルート、関電トンネル、エレベーターと乗りつぎダム底のトンネルから黒部川に出た。橋を渡り右岸につけられた関電歩道を、内蔵の助谷出合にと向う。セメントで補強された立派な道は一部雪渓で埋っている。

内蔵の助谷出合に掘立小屋があり、右岸につけられた道を登る。丸山東壁基部辺から雪渓となり夏道から外れぬよう気をつかう。丸山東壁は三ツ峠の岩場ぐらいの大きさで、穂高屏風岩を小さくした感じの岩壁だが、登攀ルートとしてスケール小さくワザワザ来る気はしない。

他パーティに会う。我々のみかと思っていたので一瞬ギョッとなる。汗が流れ、たっぷりしぼり出る頃、内蔵の助平と呼ばれる針葉樹と白樺でおおわれた、広々した平地に出る。雪の割れた流れを飛石伝いに渡り、さらに、水のあふれた沢に細い白樺二本渡された心もとない橋を恐る恐る渡る。

ハシゴ段乗越が意外に近く見え、何とかもっていた天候もポツリポツリと来る。周辺は絶好の幕営地、水もある。「雪から作る水はまずいよ、カンビショいやだ! サブなら一時間で乗越、何も乗越にBC作ることないよ!」てな事になり幕営。冬用ナイロンテントにフライを付ける。本格的に降つてきた雨に効果絶大、快適な天幕生活楽しむ。

黒四ダム七時四十五分 内蔵の助谷出合十時 内蔵の助平十三時

五月二日 小雨後高曇

小雨が降り続いて緑が一段とさえる。十時天気図キャッチする頃ガスが切れて来た。

大滝上部偵察に向う。広い沢筋からハシゴ段乗越、ハシゴ谷雪渓、あっという間に剣沢に出た。雪は割れ、真砂沢出合近くより流れを見せている。夏も終り頃の雪渓状態だ。右岸沿いに二股に出、さらに下降、尾根を乗越し、沢を横切り、広い雪の斜面に出た。

廊下にはばまれて、高捲くことも溯行することも不可能となる。大滝上部溯行は剣沢が雪で埋ってる時のみ可能であって奔流がある現在手のつけようがない。可能な限り前進することにし、不安定な雪渓にステップ切り横断し、小尾根に出る。沢筋は完全に雪が切れ奔流が踊り狂っている。

黒部別山につき上る沢をルートに取る。枝沢がいくつもある。稜線間近、傾斜きびしい。時折強烈な陽が照りつけ雪渓上のわれわれにとつては、フライパンで焼かれている感じ。

北峰、南峰の中間、なだらかな雪の稜線に出た。剣沢側は針葉樹の林が続き小鳥のさえづりに送られのどかな気分で南峰へ。春白樺の木に結んだ赤布が四米程上になりなびいていた。一月の間に四米雪が下ったことになる。緑を前景に剣岳がすぐ目の前に、どっしりかまえて立山連峰にと続き雪渓がせり上り実に見事。壮大な景観だ。ふり返れば谷深く下の廊下の青き眺望が素晴らしい。素晴らしき眺望には大休止やむをえない。わずかな人にしか踏まれてない頂は、何か神秘的で余計親しみを感じる。風に追いたてられ雪稜から右折しハシゴ段乗越に下りているヤブ尾根に入る。時折古いナタ目がある。乗越一つ手前ピークの肩から三十米余ブッシュくぐり、急な雪渓をかけ下る。

BC十時 ハシゴ段乗越十時五十分 二股十一時 廊下入口 十二時十分~五十五分 稜線十五時十分 南峰十五時二十五分~十六時 BC十七時

五月三日 雨 停滞

五月四日-五日 高曇

大滝周辺探索に向う。

午前三時天幕より出る。前日下ったトレールをたどる。クラストした雪面に、ツァッケきしませ急傾斜に息はづませる。足首が痛くしばしば一息入れる。ヤブ尾根乗越し剣沢側の急な雪渓を登る。黒部別山稜線北上し、北峰の広い斜面に出た。春来て勝手知ったルートなので、一直線に右俣のコル目がける。

ブッシュ帯に突入百米程でコルに降りたった。別山沢右俣に春残した固定ロープが見え、なんかなつかしさを感ずる。北峰より大滝迄高差千米、待望の人跡未踏地域突入を前にたっぷり燃料補給。別山沢右俣のコルより剣沢に下りる沢に入る。アイゼンきかせぐんぐん下降、左右より数本小沢が合流、三十分雪面下降で右より枝沢合流しゴルジユとなる。合流点よりシユルンドが空き、中に滝がある。アンザイレンしスノーブリッジに乗り、一ピッチ下る。ルンゼ状となり幾つもの滝が、ヅタヅタに割れた雪渓と、ミックスし、しかも流れが有る。左岸の切りたった壁に一ピッチトラバース。偵察の結果、沢筋雪渓状態悪く絶望。左岸の尾根にルート取る。一ピッチ左にブッシュ帯トラバース露岸に出る。眺望が開け、大滝は望見出来ないが、大滝を取り囲む壁が切り立ち、ことに大滝右の壁は七〇〇米位の絶壁ですさまじいばかりにそそりたっている。偵察の時、そして初踏破の時の下降ルート、望見の為登つたトサカピーク等のルートを自で追い、苦しかったこと、楽しかったこと思い浮べてなつかしさでいっぱい。再びあの豪快無比な大滝と対面出来ると思うと、なにかうれしさがこみあげてくる。大滝近くのみ雪渓で、幾条かのクレバスが見られる。雪を割った流れが奔流となり十字峡に向って廊下一杯にあふれている。剣沢を溯行し、十字峡に出ることは出来ない。

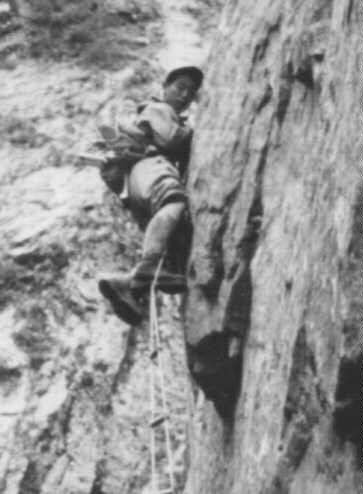

四十米懸垂、雪渓に出る。四十米づつアンザイレンし、雪渓横断し隣の尾根に取付く。

露山からブッシュ帯に突入し、左へ左へとルート開く、トサカのコルの一ツ上のコルに、カモシカを見る。我々の様子を三十分余身動きせずふり返りつつ見ている。涸れた小沢二本よこぎり、枝にぶら下り、下にアイゼンをくい込ませぐんぐん下降続ける。汗がとめどなく流れる、仲間と四十米離れ、時折ブッシュがゆれるので居所を知る状態。ザイルが繋がってている為、引張りあいとなり、セカンドなど前後から張られるので、しばしば「胴体チョン切れる」などと悲鳴あげている。トサカのコルで数時間ぶりで顔合せ一息入れる。トサカ岩に立ちたいと思うが基部が心細く乗ると崩れ落ちそうな感じ、剣沢から良く見える様に赤布を結びつける。目の前が大滝なのだが周囲の壁にはばまれ見ること出来ず、たゞゴウゴウたる音が聞こえる。コルより百米のクーロアールを下り、雪渓に達し、雪の薄さを気にしながら一歩一歩ステップをきざみ大滝基部の雪渓に降りたった。

沢は曲りくねり両岸は切りたち大滝よりの水しぶきたち込め、井戸の底に降りたった様だ。大滝迄四十米と迫ったが雪渓が切れ落ち、岩をかむ奔流が踊り狂っている。五米前進出来れば、初踏破の時チロリアンブリッジを行つた大きな石で真正面に見ることが出来るのだが、何としても前進出来ない! かすかに落口から奔落しているのが見れるだけ、初めての二人にとって、″マボロシの滝″となってしまった。たき火のテラスへの、フィックスロープが壁に白く浮き出し一きわ美しい 。

六ッ石の滝は埋り、深さ二十米位のクレバスが至る所で口をあけている。飛び越えることが出来ず迂回を余儀なくされた。隠されたクレバスの為コンテニアスで行く。

我々の下って来た沢が望見され、滝の連続とヅタヅタの雪渓が逆光に輝いて美しい。この沢を鵬翔谷と名づける。

流れのある小沢より、ガンドウ尾根に取付く。しばらくヘツリ、小尾根を急登しルンゼに入りスノーブリッジくぐり抜け、しゃにむにブッシュをこぐ。カモシカの糞が至る所で見える。昨日の新雪をまとった剣岳が真黒な大滝のⅤ字岩壁に狭まれ、豪快な素晴らしい眺め、他では絶対に見ることが出来ないであろう。

目の前は花と新緑で目を楽しませてくれるが、今のわれわれは下りる為に登る八百米の登りの苦しみで一杯だ。早朝から強烈なアルバイトの連続で今日中に帰れないことになり食糧不足を感ずる。登れども登れども稜線に出ず、いささかグロッキーになる頃稜線にはい出した。黒四発電所送電線口が正面すぐま近に見え、黒部川の大自然と不調和な感。剣沢の大自然と親しく楽しんでいたわれわれの心が、自然が汚ごされているのを突然目にし、なにか淋しく感じる。

雪渓より半月沢に向う。稜線より雪面四十分下降、滝となる。廊下となり恐ろしく急傾斜な、沢というよりルンゼで狭く、乗り出す様にし二百米下に関電歩道見られる。正面、作廊谷で黒部トンネル作廊谷宿舎と相対する。

二十米の滝、懸垂で下る。夜のトバリ、しのびよりニピッチ目細いブッシュを寄せ集め支点とし雪壁下降中に闇となる。廊下せばまり一米巾となる。三ピッチ急な細い雪渓下降し、八米のチムニー滝となり、突張りで下るトヒ状の釜が有り苦労し飛込台の感がある滝の落口に立った。周囲は本を開いて立てかけた状態の壁となり、両岸大スラブ、両岸にルートを求めること出来なく、水が集中する、五十糎巾の滝を下降することになる。ライトの灯りでは下部を見通すことが出来ず奈落の底に下りる感じ、落口よりすぐ空中懸垂となり、半月沢の水すべて集中、あっと云う間にカンビショとなり体中水が流れる。二十五米降りた所はビルディングの感ある大雪渓で四米程、シュルンドが空いて移ることが出来ない。両足を思い切り開き両岸に突張り右岸の小バンドに移りたいのだが、手足ケイレンし力が入らない。相変らず流れは全て体に集つている。早く逃れたいと気はあせるが体が云うこと気かん、やっとのことでハーケン打ち小バンドに強引に移った。やっと水から逃れた足が地に着いた。

微妙なトラバース五米でシュルンドの底に達した。ラストは体重の重い石井、「ハーケンは頼りない、ボルトを打つ」とワメいてる。沢から下る冷気とシュルンドにたちこめる雪渓の冷気のハサミ打ちに会い冷蔵庫の中にいる感じ、でなくてもカンビショなのだから、心迄たっぷり冷され工作の終るのを千秋の思いで待つ辛さ。作廊谷の灯りが明か明かと灯り、なにかうらやましい、「何でこんな苦労せにやいかんのかな」なんてしばし考える。乾いた衣類だったら、こんなみじめな思いもしないのだが、いま降りた滝がうらめしい。

シュルンドの底廻り込み五米の雪壁にステップを切る。カチンカチンの雪壁でブレード受けつけず、ピックで刻む。二十米位の断層になつた中に歩道が灯りの中に浮んだ。

ついに人跡に出た、今のわれわれは踏破した喜びより体を動かし体温を上げることのほかに何も考えていない。たゞ歩くのだ、そして十字峡に出、たき火をするのだ。

待ち望んだ願いに火はついた。明か明かと燃える火を囲み残り少ない飯をほおばった。

初踏破の喜びにひたり、いつの間にか眠りに落ちた。小鳥のささやきに目をさまし剣沢に下りススで汚れた顔洗う。

白龍峡へと向う。岩を削って作られた道はところどころ雪で埋つているがなんてことなくタル沢に着く。道は一変し埋り、巨大なブリッジが黒部川にかかっている。豪快そのもの、クレバスでさえぎられた左岸高捲し懸垂にてクレバス対岸に降りたった。下の廊下のクレバスはどれを取っても皆深さ二十米位で対岸に渡ることが出来ない。タル沢出合附近黒部川は埋り沢筋を行く。白龍峡左岸に附けられた関電歩道に入る。絶壁をくり抜きワイヤーが全コース附けられている。ところどころワイヤーのピンが抜けていた。流れは沢巾一杯にあふれ岩は白く磨かれ水の青さと岩の白さで目をみはる美しさだ。

各沢筋は大雪渓となり歩道との間はヨツンバイになってやっとくぐり抜ける雪と岩の真暗なトンネルになっている。

別山沢出合の対岸に春付けた赤布がひらひらと風になびき、悪絶の白龍峡の春を思い出す。別山沢出合附近は埋り、クレバスとスノーブリッジが見事だ。目の前でビルディング程のブリッジが崩壊し細々となり黒部に流れ出る。豪快無比、しばし見とれる。

大ヘツリに向う、真暗な雪と岩の間をはってくぐり抜けるも、切り抜いた道にはまりこんだ雪壁にストップ、五米前進出来れば良いのだが、くぐることもヘツルことも乗越すことも出来ない。再びバックし別山沢右俣登ることにする。北峰迄高差千二百米、春登って勝手知ったルートだ。完全に食糧不足となりチョコレートの配給一ブロック、薬の配給並だ。はるか上にのぞむコル迄思いやられる。

真黒い素晴らしい壁が無数に見られるが、それどころではなく、たゞ登るのみ、全然ピッチ上らない。顔合せては「腹へった」の連発、単調な雪渓登りで歩けども歩けどもコルに近付かない。黒部別山にデポして有る食糧が目にちらつく。なにか食い物に有りつく為前進している感じ。

春残したフィックスロープでゴボウ抜きにザレたルンゼを越え、別山沢右俣のコル。

北峰に出る頃は完全にオーバーヒートで、フラフラ、アイゼンで歩いた跡が筋となってる。足が全然上らないのだ。

遂に南峰に登った。待ち望んでいたデポ地点にいったが、無い、カンパン十粒程食い散らしてある。悲しいことにカモシカに食われてしまったのだ。

食い散らされたカンパン集め等分する。今のわれわれにとって食うものならなんでも良いのだ、カンパンをこんなに美味しいと感じたことは始めてだ。

ポツリポツリと雨が降って来る。少しでも腹におさまると元気百倍で、ブッシュくぐり抜け、雪壁かけ下り三十九時間ぶりで内蔵の助平BC着。

内蔵の助平三時二十分 稜線五時 南峰五時二十分 北峰五時三十五分 別山沢右俣のコル六時五十分 大滝基部十一時十五分 ガンドウ尾根取付十二時三十分 稜線十七時五分 半月沢下降点十七時十五分 ルンゼ取付十八時 開電歩道二十一時四十分 十字峡二十二時三十分(ビバーク)七時二十分 タル沢出合八時三十分 別山沢出合十時大ヘツリ・別山沢出合十一時五分 右俣のコル十五時二十分 南峰十七時十五分 内蔵の助平BC十八時十五分

五月六日 晴

絶好の撤収日より、五月晴れ、スキー背負った二人パーティに出合う。足どり軽く内蔵の助谷下り黒四発の車の時間に間に合わせる為ハイピッチで黒四ダムに向う。

BC八時 内蔵の助出合九時四十五分 黒四ダム十時四十五分

(昭和40年8月発刊「鵬翔 故鈴木鉄雄氏追悼号」より転載)

|