|

このページでは、GARMIN製GPSとWonderSwanを繋ぐのに必要なケーブルの自作について説明したいと思います。

なお、このページは 中澤和夫さんの

「WonderSwanでGPSのTrack Logを保存する」:http://www.valley.ne.jp/~kazuo/gps/test_index/gar2ws/gar2ws.htm

を元に、私個人の判断で補助ページとして作成しました。 そのため、配線図など重要な情報は中澤さんの上記コンテンツをご参照いただくこととし、本ページはあくまで自作方法の雰囲気を伝える程度のモノだと思っておいて下さい。

さて、自作すべきケーブルは以下の二つです。

- GPSとWonderSwanの接続に用いるケーブル

- パソコンとWonderSwanの接続に用いるケーブル

これの製作について、順を追って見てみましょう。

●必要なもの

まずはGPSの接続に必要な部品です。

GARMIN製GPSには、パソコン等と接続するための外部インターフェース端子があり、eTrexの場合は背面に4つの端子があります。(今回使用するのは、そのうち3つ)

ケーブルを自作するにあたり、まずはこれに合うコネクタを用意する必要があります。

それが、このePlugです。Larryさんという方が製作されているシェアハードウエアで、日本では中澤和夫さんが代行配布されています。写真の左からePlug G(夜光タイプ)、ePlug C(クリア)、ePlug B(ブラック)です。

ePlugは3つに分かれた樹脂製の本体パーツとそれを結合するネジ、金メッキされた接点端子から構成されています。 工作に入る前に樹脂製のパーツを仮組みしてみて、その構造を理解しておいて下さい。

ePlugの入手方法については、下記をご参照ください。

「Japan Pfranc - , OSAKA-CITY」:http://www.valley.ne.jp/~kazuo/gps/d_jap_j.htm

また工作にあたっては、下記ページも必見です。

「Pfrancのコネクタを使ったGARMIN(ePlug)データケーブルの作り方」:http://www.valley.ne.jp/~kazuo/gps/usage/eplug/eplug_assemble/eplug_assemble.htm

次にパソコンとの接続に必要な部品です。

ここではパソコンのRC-232Cシリアルポートに接続しますので、それに合うDSUB-9コネクタを用意します。WonderSwanから直接パソコンに繋ぐ(ノートPCであればこちらの方がシンプルです)のであればメス型コネクタを、クロスケーブルを介して接続するのであればオス型コネクタを用意します。 専用のカバーを購入するのもお忘れなく。

私の場合、秋葉原の千石電商でコネクタ50円、カバー100円でした。

そしてこのWonderSwan純正、「通信ケーブル」です。

本来はWonderSwan同士のデータ転送や対戦ゲームに使うものですが、ここではこのケーブルを途中で切断して使います。切断した片方にはePlugを付けてGPSとの接続用に、もう片方にはDSUB-9コネクタを付けてパソコンとの接続に利用するわけです。

このケーブルはWonderSwanを売ってるようなゲーム店で入手できる場合が多く、価格は1300〜1500円程度です。

それと画像にはありませんが、これら3種類のコネクタ以外に、2.2kΩの抵抗(1/4W〜1/6W程度)と3.3Vのツェナーダイオード2個づつが必要です。 さらに接着剤と、誤接触防止のための熱収縮チューブ(極力細いやつ)も用意しておくといいでしょう。

次に工作に必要な工具です。

左から、ヤニ入り半田と半田ゴテ(ePlugやDSUB-9コネクタ内部の配線に必要)、ニッパ(ケーブルや抵抗の余り線の切断、そしてケーブルの皮むきなどに必要)、ラジオペンチ(ePlugの接点端子の圧着や曲げ加工に必要)、小型の+ドライバ(ePlugやDSUB-9コネクタカバーのネジを締めるのに必要)です。

多少なりとも電子工作の経験のある人は、この程度の工具は持っていることと思います。

逆に電子工作を全くしたことのない人にとっては、コネクタ内部に抵抗やダイオードといった部品を詰め込む細かい作業が必要な今回のケーブル自作はツライかもしれません。

そしてこれは有ったほうが望ましい物です。

左のテスターは、ケーブル芯線がどのコネクタピンに繋がっているのか調べるために必要ですし、自作ケーブル完成後の接続チェックにも使います。

右は圧着用の工具(これはカー用品店で売ってる安物ですが)で、ePlugの接点端子の圧着加工に使います。 とはいえ圧着はラジオペンチで代用できますし、後に述べるようにハンダ付けの方が確実だったりするので、持ってなければ買う必要は無いと思います。

●製作手順

では製作に入ります。

まずGPSとWonderSwanの接続に用いるケーブルを作ります。

最初にSwan用通信ケーブルを途中で切断します。どの位置で切るかは、その後の利用形態を考えて決定してください。 私の場合、GPSとSwanは並べて使うことを想定していたのでケーブルはあまり長い必要はなく、30cm程度にしました。(残った長いケーブルの方をパソコンとの接続に使います。)

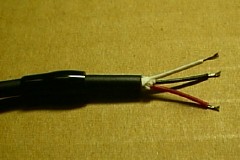

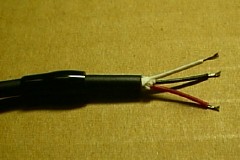

切断したら、外側の被覆をカッターナイフ等で取り去り、中にある3本の芯線を出します。 芯線は画像のように皮を剥いておきます。

そしてテスターで導通をあたり、Swan側のコネクタと芯線の対応関係を調べておきます。(Swan通信ケーブルは一種のクロスケーブルなので、双方のコネクタのピンに対応する芯線の被覆色が異なります。)

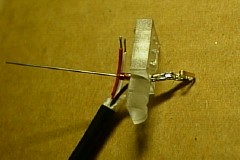

次に芯線にePlugの接点端子を付けるわけですが、その前にePlugの中間パーツの穴に通しておきます。端子を付けてからだと、この穴に通すことができないからです。

その後、接点端子と芯線を圧着します。ただし接点端子が小さいうえに芯線も細いので、確実に圧着するのには技術が要ります。そこで圧着ではなくハンダ付けしてしまう方が簡単かと思います。

このときハンダの付けすぎに注意して、必要最小限のハンダ量にするのがポイントです。でないと圧着部分が中間パーツの穴に通らなくなります。(予め芯線と接点端子の両方をハンダメッキしておくと作業しやすいと思います。)

ハンダ付けであれば、画像のように抵抗などを一緒に取り付けるのも簡単です。

なお芯線の長さを余分にとっておくと一連の作業がやりやすいのですが、後でePlug内に収める時に余った芯線の処理に苦労するので、程々がいいでしょう。

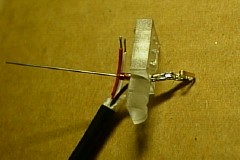

端子への接続が終わったら、画像のように端子を90°曲げます。

私は圧着部分をラジオペンチで軽くつまみ、接点部分を指で押し曲げました。 いったん曲げた端子を戻したりすると折れてしまうので、この曲げる作業は1回で決める必要があります。

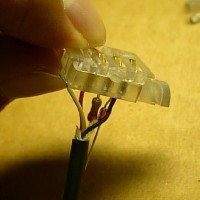

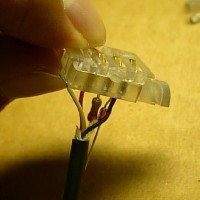

ここまで出来たら、画像のように接点側の樹脂パーツを組み合わせて、接点端子がグラグラ動かないように仮固定します。(側面にセロテープ等を貼ってくっ付けておくと良い。)

そうすることにより、この後に行なうケーブル側の作業がしやすくなります。

ところでここまで作業を進めると、ePlugの仕組みが良くわかってきます。 GARMIN純正コネクタは、接点に伸縮する丸いピン型を使用しています。一方このePlugは、板バネ式の要領でGPS側の端子と接触させる仕組みです。

ひとつ前の手順で接点端子を90°曲げてますが、この曲げ具合によっても接触面の出っ張り具合が変わります。 あまりに接触面を出っ張らすと、ePlugをGPSから外す時に接点を曲げてしまうトラブルが起こりやすくなるようですので注意して下さい。

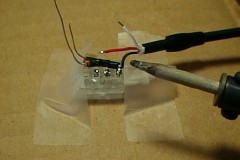

接点端子側の工作が終わりましたので、今度はケーブル側の作業です。

回路図に従って、各パーツと芯線を配線します。ePlugコネクタ内に収まるように、配置を考えながらハンダ付けしていきます。リード線同士が接触しないよう、熱収縮チューブを被せるなどの対策を行なうと安心です。

ところで左の画像には、ケーブル外被部分に黒いゴム状の部品が写ってます。これはSwan通信ケーブルがePlugのケーブル穴より細めのため、それを補うために付けた部品です。(もちろんこの部品は、ePlug側の加工に入る前に通しておきます。)

まあ、このようなパーツが見つからなくても、ビニールテープを巻くとか、接着剤を流し込むなどすれば、ケーブル抜け防止対策になると思います。

配線が終了したら、ケーブル側の樹脂パーツを被せ、+ネジで固定すれば出来上がりです。

その際、要所に接着剤を流し込んで補強すると万全です。

その場所とは私の場合、

・ePlug中間樹脂パーツの穴の中(接点端子のガタ防止)

・ケーブル引き出し部(抜け防止のため)

です。

画像は完成直後のため、接着剤が固まるまでケーブル引き出し部を締め付けておくためのタイラップが写ってます。

なお、接着剤はセメダイン製の「スーパーX」を使用しました。 接着可能な素材が多いうえ、有機溶剤系接着剤のような固化後の収縮がないこと、そして2液混合エポキシ接着剤のようにカチカチに硬くならず、適度な弾性を保てるという点が気に入ってます。

次にパソコンとWonderSwanの接続に用いるケーブルの製作です。

余ったもう片方のSwan通信ケーブルの切断側に、DSUB-9コネクタを接続します。 回路図を見ながら、抵抗,ツェナーダイオード,ケーブルの各芯線をハンダ付けしていきます。

私はクロスケーブルを用いずに、直接ノートPCのシリアルポートに接続することを想定していたので、メス型コネクタを使用しました。

ePlugの工作に比べてスペースに余裕がありますので、DSUB-9コネクタの作業は楽だと思います。

加工が終わったら、専用のカバーを取り付けて完成です。

カバーにはケーブルの抜け防止のための金具が付属してると思いますが、私の場合Swan通信ケーブルの外径が細いために、この金具では十分に締め付け固定することができませんでした。そこでケーブルにゴム状のパーツを被せ、十分な締め付けが得られるようにしました。(ズレないよう、さらに接着剤を塗っておくと万全です。)

完成した自作ケーブルです。

左がGPSとWonderSwanの接続に用いるケーブル、右がパソコンとWonderSwanの接続に用いるケーブルです。

軽量かつコンパクトなので、WonderSwanと一緒に手軽に持ち歩けます。

※今回紹介の自作ケーブル製作については、各自の自己責任でお願いします。

●追記

GPSとWonderSwanの接続に用いるケーブルの工作を更に簡単に行なう方法について、garlogの作者であるgigoさんから教えていただきましたので報告します。

上で紹介したのは接点端子に芯線や抵抗などのパーツを付けてからePlug樹脂パーツに組み込む方法でしたが、ここでは発想を変えて最初に接点端子を並べてしまう方法を採ります。

まず接点端子を曲げ、画像のように中間の樹脂パーツに並べます。

その後、接点側の樹脂パーツを組み合わせ、セロテープ・ワニ口・クリップ等で仮固定します。

なお接点端子は一気に90°まで曲げずに、まずはちょっとだけ曲げた状態で接点側の樹脂パーツで押し付けながら仮固定し、接点の出方を見ながら曲げ具合を調整すると良いようです。

ひっくり返してケーブル側から見ると、下のいちばん左の画像のようになってます。 ここに芯線やパーツを配線していくわけです。 まるでICをハンダ付けするように、次々と部品を付けていきます。

このとき、接点端子の付いた樹脂パーツをセロテープやペンチを使って机に固定しておくと、作業がやりやすいです。

ケーブルの芯線をハンダ付けする際には、下の中央の画像のようにケーブルを樹脂パーツの根元に固定して進める方法と、右側の画像のように固定しないで進める方法があります。ケーブルを固定した場合、長さを合わせて被覆を剥き、抵抗などのパーツと合わせて接点端子に差し込んでしまえば、能率良くハンダ付けできて仕上がりもきれいです。

どちらかやりやすい方で工作されるといいと思います。

配線が終了したら、必要に応じて接着剤を流し込んだ後、ケーブル側の樹脂パーツを被せて終了です。 接点端子が固定されているので、小さい部品を相手に悪戦苦闘するイライラ(笑)から開放されます。 この方法はお勧めです!

|