バリオ・GPSステー自作

|

バリオやGPSをコントロールバーに装着するなら、メーカー純正品・オプションのステーの方が手間もかからず機能的にも問題ない場合がほとんどです。 その一方で、自作する余地も残されています。何しろ自作ですから、お金がかからないのがいいです。そこでまずこのページでは、私の今まで作ったハング用バリオステーを紹介します。

バリオステー1号ホームセンターで25mm角、長さ100mm程度のアングル材を買ってきて、内側に1mm厚のゴムを貼り付けます。固定用のベルクロは100円ショップで入手。これでコントロールバーに固定する基台部分はOK。問題はバリオまでのステー部分です。様々な方法が考えられますが、私は太さ2〜3mmのアルミ製針金を1本づつアングル材に接着し、これを10本くらい束ねて強度を確保しました。バリオ側は25×50mm位の金属平板で、針金は同じくこの板に接着します。バリオ自体は、この平板に皿ネジで固定します。針金を束ねたステー部分は見てくれが悪いので、コルゲートチューブで覆って隠します。

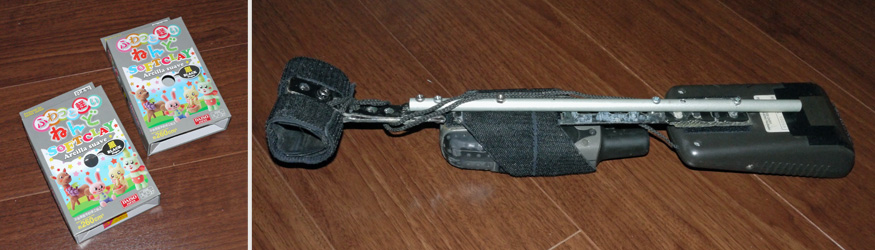

バリオステー2号バリオに加えてGPSもつけたくなったため、2号を製作することにしました。コントロールバーに固定する部分は、自転車用携帯空気ポンプに付属していた、ポンプを自転車フレームに固定するための基台です。これがコントロールバーへの固定用にもバッチリでした。 ステー部分は100円ショップで入手した、小型三脚を使用しました。脚の部分が太さ5mm位の自由に曲げられる針金状になっているものです。雲台のネジのついている側を基台にネジで固定します。(カメラ用の三脚ネジはどれも1/4インチで統一されています。ホームセンターで同サイズのナットを入手しておきます) バリオ側は幅25mmの金属平板を用意し、三脚の脚を細い針金でグルグル巻きにした上で接着剤で固定します。 この2号ではバリオの先にGPSをつけるため、25mmの金属平板は長さ200mmのものを使用しました。バリオは背面の皿ネジで、GPSはベルクロで固定します。 なお小型三脚ステー部分の強度が不足すると、フライト中にバリオ・GPS部分が重みで垂れてしまいます。その場合は三脚の脚部分を全て細い針金でグルグル巻きにして、さらにスーパーXで固定してしまえば強度をUPできます。

バリオステー3号バリオとGPSを縦に並べるのはどうも使いづらいと思ったので、今度は横に並べてみました。 小型三脚ふたつを並べてネジで固定し、その先にバリオとGPSそれぞれを付けます。

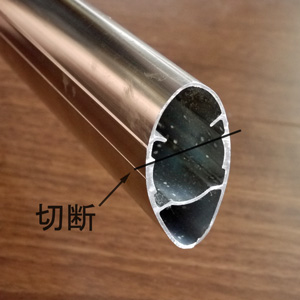

小型三脚ふたつを並べてネジで固定し、その先にバリオとGPSそれぞれを付けます。この3号の特徴は、コントロールバーに固定する基台部分にあります。 これにはXC〜フュージョンの頃のウイルスウイングATストリームアップライトの廃棄品を利用しています。このアップライトを150mm位の幅で切り、さらに右写真の箇所で縦方向にも切断して前側部分を利用します。こうすると内部にゴムを設置するための丁度良い溝ができます。私はここに直径6mmの丸ゴムをスーパーXで接着しています。  ステー1号と2号は、基台をコントロールバーにしっかり固定するための滑り止めとして平面のゴムを使用していましたが、今回は丸いゴム棒(ゴム紐)を使用したのがポイントです。点接触のため強い圧力でゴムとコントロールバーが接しますので、固定強度がよりUPしました。

ステー1号と2号は、基台をコントロールバーにしっかり固定するための滑り止めとして平面のゴムを使用していましたが、今回は丸いゴム棒(ゴム紐)を使用したのがポイントです。点接触のため強い圧力でゴムとコントロールバーが接しますので、固定強度がよりUPしました。この基台と小型三脚は1/4インチナットで固定し、反対側は今までと同じく25mm幅の金属平板を針金補強のうえ接着します。ベースバー・アップライトどちらにも取り付けられますが、ヘタレの私の場合、田んぼに水が入ってる時期はアップライトに装着しています。

そこで基台をカスタマイズ。左の写真のように丸ゴム同士の間を広げ、より深くアップライトの前縁部を挟めるようにしました。またベルクロ部も交換。単にグルグル巻きだったものを、図のように環状のパーツで一旦折り返すタイプに変更し、より強い固定力を得られるようにしました。

※なお写真は樹脂製の環状パーツですが、強く引っ張ったら折れてしまいましたので、後日 金属製に替えました。

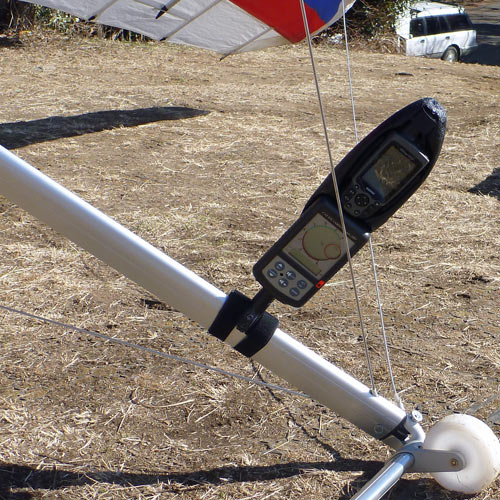

バリオステー4号(2号改)バリオとGPSを縦に並べることによってGPSを前方に突き出させた方が見やすいかもしれないとフト思ったので、バリオステー2号を復活させてみました。その際、流線型のアップライトにしっかり固定できるよう、基台部分を3号と同じものに交換しました。さらにベルクロをなるべく幅広にし、折り返しタイプでなくても締め付け強度を確保できるように改造しました。 バリオとGPSが縦に並んでいるので、見かけがスマートになってコンペティターの皆様が使っているヤツみたいにカッコ良いのでは!?と思ってましたが、機体に付けてみると何かが違うような気が…

ちなみにGPS・バリオから出ているヒモ(ストラップ)は、写真にあるようにアップライトに巻いておきます。これは万が一の落下防止のためです。(すべてのステーで同じ対策をしています)

バリオステー5号今までの物はステー部分にフレキシブルな小型三脚を流用している関係上、長さが限定されるうえに、どうしても多少のグラグラ感がありました。そこで飛行中でも見やすいように前方への突き出しを大きくし、かつグラグラしないステーを製作することにしました。

まず基台ですが、これは3号・4号と同じものを用意。そこにカメラ屋で入手した小型の自由雲台をネジ止めします。このとき、写真のように基台を製作するときに余ったATストリームアップライトの中央部分を使って台座をつくり、雲台がしっかり固定できるようにしてやります。

バリオとGPSを載せるアルミの平板は、新規に購入しても良いでしょうが、私は0円で入手できるキール廃材を利用しました。5cm位の幅で輪切りにした後、切り開いて平らにします。このとき、まだ切り開く前のキールをラジオペンチでつまんで、ガス台で炙って熱して(赤熱するほど熱を加える必要はなく、うっすら焼け色がつく程度でOK)やり、あとは水道水をかけるなりして適当に冷却。 こうすると、あれだけ硬かった7075材が軟らかくなり、比較的楽に平板にすることができます。(ただし7075材の脆さはそのままなので、急な角度に曲げると折れてしまう点に注意)

バリオステー6号毎回カメラを付けて飛んでいて空気抵抗が大きいせいか、どうも機体の浮きが良くない気がします。そこでハーネスを買い換えるとかのお金をかけずに、気分的でもいいから何か空気抵抗を削減しようと目をつけたのが、バリオステーです。4号をさらに改造して、今度こそコンペティターの皆様が使っているような、紡錘型のカッコイイやつに仕上げたいと思います。

まず、4号がいまひとつ スマートじゃなかった原因のひとつが、アップライトに付ける基台です。ステー部分の小型三脚をネジ止めしているナットがあるために、アップライトから浮かせた形状にせざるを得ないわけですが、これがどうも見た目にゴツく感じます。

基台自体もコンパクトなものに変更しました。3号で紹介したATストリームアップライトの前側ではなく後ろ側部分を使い、仕切り部分をカットし内側全面に1mm程度のゴム(バイクのチューブ)を貼り付けたものです。

そして最も重要なのが、紡錘型をしたフェアリングの製作です。FRPで作りたいところですが、材料を揃えるのにお金がかかるし、作業に適した場所もありません。それ以外の、軽くて加工性に優れる素材となると... 発泡樹脂を使うのが良さそうです。

まずはカッターで、外形とバリオやGPSの入る部分を同時に削ってゆきます。大まかな形ができたら、60〜100番くらいのサンドペーパーで形を整えてゆきます。で、できたのが上の左の写真。

これはきっと縦方向の長さに対して幅があるからに違いありません。細長くないと格好良くないのです。でも今回はもともとのスタイロフォームの長さが短かったため、先端に余裕を持たせた、新幹線みたいな細長い形に作ることはできませんでした。

削りすぎて穴を開けないよう気をつけながら、ほぼバリオの幅に納まるくらいにしたら、あとは塗装です。有機溶剤系の塗料だと当然溶けてしまいますので、スチロール樹脂にも使える水性スプレーを使います。乾燥すれば水に強い塗膜ができるので、表面の強度アップを兼ねて何度か重ね塗りをします。このフェアリングとバリオ・GPSをつけたステーとは、ベルクロやゴムを使って固定します。 これで世界に一つだけのフェアリング付バリオステーが完成。スタイロフォーム製なのでチト強度と耐久性に不安が残りますが、まあたぶん大丈夫でしょう。

バリオステー6号改上のバリオステー6号はその後、約2年間愛用しました。その間、ハーネスバッグから出してみたら割れた花瓶みたいにバラバラになっていたのを接着剤で繋ぎ合わせて復元したとか楽しい出来事はありましたが、やはり脆い発泡ウレタン素材ですから、表面が恥ずかしいくらいに凸凹になってきました。

この種類のカーボンファイバー製のポッドは、それ自体にバリオやGPSを支えるステーとしての強度をもたせているようですが、同じ構造にするにはカーボンとまでは言わなくても、FRPで作らないと必要な強度が得られなさそうです。

上のポッドは先端に幅広のバリオを、手前側にGPSを配置することにより、先端から後端(取付部)に向かって次第に細くなっていくスマートな紡錘型をしています。そこでその配置を真似して、従来のバリオステー6号を改造します。(下の写真右側)

そしてこのステーに被せるフェアリングの製作ですが、軽量で加工がしやすく、かつ安価でスタイロフォームや発泡ウレタンよりも丈夫なものを物色しました。私が目をつけたのがコレ(上の写真左側)、ダイソーで売っている粘土です。普通の紙粘土ですと乾いた後でも重いのですが、この「ふわっと軽いねんど」は中空樹脂を素材としているらしく発泡ウレタン並みに軽量で、乾くとそれなりの強度(スタイロフォーム以上・バルサ程度)が出ます。乾き始めても水を加えれば元に戻るし、加工のしやすさではバルサ材もかないません。値段も1個100円です。さまざまに着色されたものが売られていますが、私は黒を選びました。フェアリング製作のために3〜4個用意します。 そしてとりあえず形が出来たのですが、この野暮ったさは一体何?...→ 補強バテン増設によるステー部の厚みがあるので、それを包むフェアリングも大型化し、妙に分厚い粘土の塊になっちゃってます。4個買った粘土でも紡錘型にするにはまだ足りません。

おまけに粘土を盛っている最中に自重で変形したり、乾いてひび割れしてくるしで、イライラも加速します。どうもこの配置だと粘土の使用量が多くなってしまうのが、そもそもの要因のような気がしてきました。

ただしこれで完成ではありません。というのも基本的に粘土ですから、水が掛かると表面から溶けてきてしまいます。濡れた機材と一緒に収納したため溶けた粘土でハーネスを汚したりとか、風待ち中に雨に降られた時、雨宿りして機体に戻ってみたら溶解・落下してウンコみたいになったフェアリングの残骸を発見する羽目になるのは避けなければなりません。

これでまた世界に一つだけのフェアリング付バリオステーが完成。粘土製なのでチト強度と耐久性に不安が残りますが、まあたぶん大丈夫でしょう。 バリオステー7号バリオとGPSを縦に並べたフェアリング付きのステーを作ってきましたが、どうも微妙なコレジャナイ感があったのが正直なところです。6号は寸詰まりでスリッパみたいな形だし、6号改はよくよく見ると鰹節みたいな形で、満足行く仕上がりとは言えませんでした。おまけに愛用中の6号改を見たAントンさんに「ダサイ」とダメ出しされてしまったので、再びステー製作魂に火が点きました。今度こそ、カッコイイやつを作って認めてもらいたいところです。板敷のダスティン・マーティンに、俺はなる!

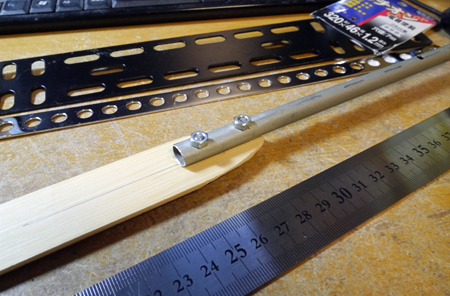

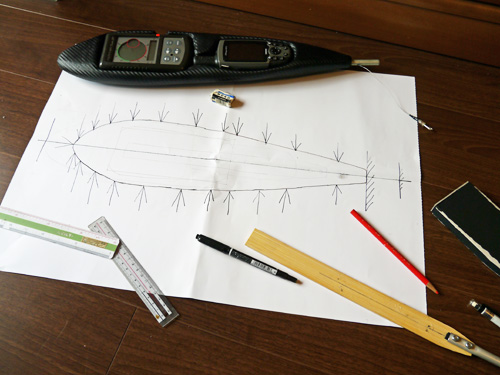

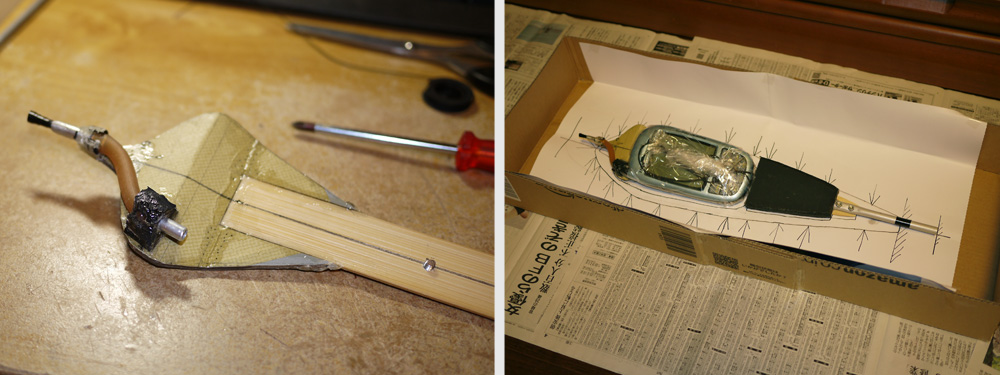

そんな時、足尾エリアで開催された大会でNブエアーのT羽さんにお会いした際、例のカッコイイCarbon Instrument Pod(6号改の冒頭にある写真参照)を詳しく見せてもらう機会があり、その形状を 前回書いたように、先端から後端(取付部)に向かって次第に細くなっていくスマートな紡錘型にするためには、先端に幅広のバリオを、手前側にGPSを配置する必要があります。 今回、出来るだけ薄く作るための骨格として選んだのは、100円ショップで買った定規です。ステンレス製のもあったのですが、重くなるのと、必要以上に強度のある金属板を使用することはクラッシュ時の安全性に関わるという判断から、竹製の30cm定規を使用しました。

定規に廃バテンをネジ留めしたあと、バリオとGPSをラップで包んで仮配置し、周囲に粘土を盛り付けてゆきます。なるべく薄くなるよう、定規の骨格のある背面側は最低限の肉厚とします。

だいたいの盛り付けが完了したら数日間放置して乾燥させ、紙ヤスリで外側と内側を削って成形します。乾燥するまでに粘土が多少変形している場合があるため、内側もバリオ・GPSをスムーズに出し入れできるように少しづつ削ります。これらの作業時は乾燥した粘土粉末が舞いますので、屋外や風呂場で作業すると良いと思います。 最終的に200番位の紙ヤスリで仕上げたら、ニスや黒塗料スプレーを重ね塗りして表面を滑らかにします。

そして、これで終わりにしないのが今回のポイントです。今回は、表面をカーボン調にすることにしました。

バリオはネジを使って固定します。粘土で成形する際にあらかじめネジをつけておくことでネジ穴を確保しておきます。GPSは現場での脱着が容易なよう、側面に貼ったベルクロで固定します。

本体との接続は写真のように、回転の邪魔にならないよう頭を削った4mmネジを使って固定します。コニシのボンドE250など硬化時間の長い(6時間分以上)2液型エポキシ接着剤が最高の硬化強度が得られるため、望ましいと思います。 4mmネジ上に適当な間隔で2つ配置したナットに接着剤を塗り、本体のバテン内部に挿入して固定します。このとき予めネジ部分にグリスを塗り、さらにテープ等で養生しておくことで、ネジ部に接着剤がついても固定されないようにしておきます。 このような構造にすることで、本体がネジによって自由に回転でき、かつバテンの軸受け部で立てたり寝かしたりの動きを可能にしています。寝かした時(使用状態)の角度は、基台にゴムを貼って調整します。ベースバーへの固定にはベルクロを使います。

ところで今回のフェアリングは表面をカッティングシートで保護しているとはいえ、中身はバルサ程度の硬さしかない乾燥粘土ですから、収納時に硬いものに当たったりすると凹んでしまいます。

Flytec6030用 カーボン風ポッド

20年位前、パラを始めた時に買ったブロニガーのバリオを今まで愛用していたのですが、遠い将来?のコンペ参加も視野に入れて、コンペティションルートの設定ができるGPSバリオに慣れておくべきかと思ったからです。

当然、これを機体に取り付けるステーを開発しなければなりません。

今回搭載するのはバリオ1個ですので、全長を少し短め かつ薄い形状になるようにして、まずは大まかなデザインを考えます。

配置が出来たら、6030をビニール袋で包んで仮固定し、「ふわっと軽いねんど」を盛り付けていきます。袋から出した粘土は少し水を含ませ、練ってから使います。季節にもよりますが案外早く表面が乾燥してきますので、手早く作業する必要があります。だいたいの形が出来たら、手で形を整えてゆきます。

粘土の表面が乾くのは早いのですが、中まで乾燥するのは時間がかかります。少なくとも数日は乾燥させる必要があります。乾燥したら風呂場で紙ヤスリを用いて整形しますが、このとき6030側面の充電端子やSDカードにアクセスできるよう、ポッド右側側面に切り欠きを設けてやります。

Flytec6030用 カーボン風ポッド その2

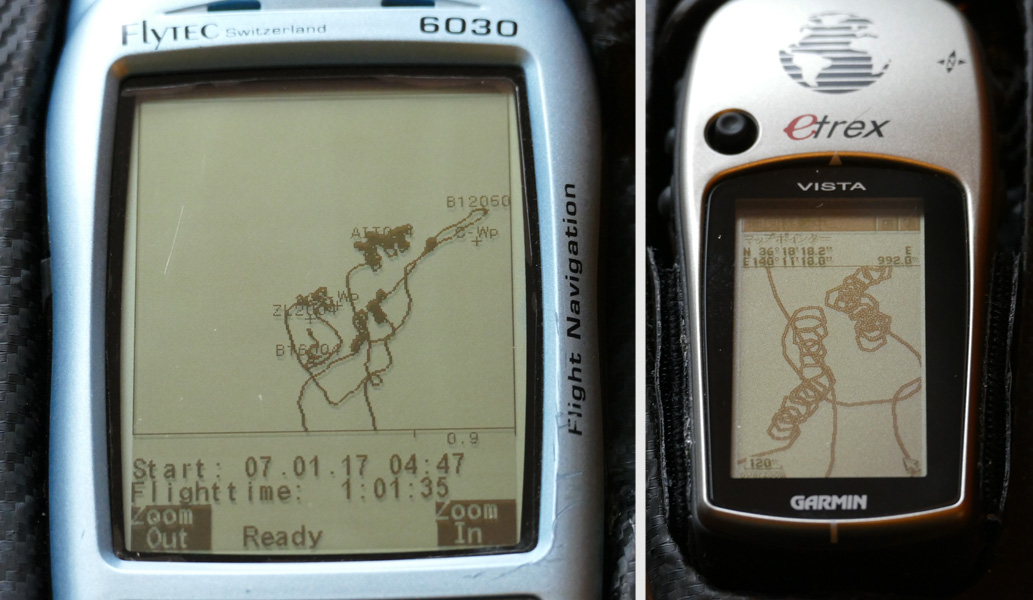

しばらくFlytec6030を使っていたのですが、不満の一つが、マップ画面に表示される軌跡が小さいことです。

ここは右の写真のように、直径30〜80m程度のセンタリング円がしっかり表示できるレベルまで拡大してほしいところです。

ログ記録や対地速度表示などは6030で十分ですので、追加するGPSは自分の飛行軌跡が表示できればそれで十分。地図もいらないしカラーである必要もありません。 ステーへの設置は、カーボン柄シートを捲ったあとに粘土部分をカッターで取り除き、設置場所を確保しました。少々ハミ出してますが、このGPSは電源スイッチなどのボタンが側面にあるため、この出っ張り具合で丁度良い感じです。

|

なおこのページの工作で使用している接着剤は、すべて「セメダイン・スーパーXクリア」を使用しています。接着可能な材質が多く(特にベルクロの素材であるナイロンが接着可能なのがいい)、硬化後も減肉がなく、2液混合エポキシ接着剤と違って硬くならず、ゴムのような弾性を保ちます。水にも強く、このような工作に最適でお気に入りの一品です。

なおこのページの工作で使用している接着剤は、すべて「セメダイン・スーパーXクリア」を使用しています。接着可能な材質が多く(特にベルクロの素材であるナイロンが接着可能なのがいい)、硬化後も減肉がなく、2液混合エポキシ接着剤と違って硬くならず、ゴムのような弾性を保ちます。水にも強く、このような工作に最適でお気に入りの一品です。