☆WIN98化に用意するもの

- マイクロドライブ1G(好みによりますが私の独断的にはこれがベストマッチ)

- マイクロドライブ内蔵化に必要なもの

- 精密+ドライバー

- タオル(下に敷きます)

- カッター

- 接着剤

- アルミの板 厚さ0.1mm

- アルミを切るハサミ

- 赤と黒のマジック(分解するときコード・フレキシブルケーブルに印をつけます)

- ゼム・クリップ(液晶のフレキシブルケーブルを外す時に使います)

- ピンセット

- IBM PALM TOP PC 徹底活用ブック&おまけのCD-ROM(あると分解に大変便利)

☆まず大きく深呼吸をして、これから何が起きても悔やまないと決心する!!!!

マイクロドライブをCFスロットで使用できるように改造すると非常に便利です。

起動順位の一番をCFにしておき、DOSが起動できるCFを用意すると、

マイクロドライブとCFを差し替えるだけで、WIN98とDOSが起動できます。

究極のマルチOSだと思います。

ただし、マイクロドライブは1Gは大丈夫ですが360Mは電圧が合わないそうです。

☆腑分けを開始します。

ほとんどばらばらにしなくてはなりません。特にフレキシブルケーブルの分解後の取りつけには苦労します。

私の場合、フレキシブルケーブルの頭についているプラスチック片が剥がれ接着剤で強制的に復旧しました。

-

改造(腑分け)は、ThinkPad徒然草を参考にしました。

ただ、私の場合はCFスロットルの黒いプラスチックの一部をカットし、残しました。次の写真のとおりです。

- カットの細部は次の赤で囲んだ部分です。緑の部分を残しました。

- この残した部分に接着剤で0.1mmのアルミの板をつけました。

断面図をイメージすると次の感じです。

*1:MDはMicroDriveの略

*2:「カット・除去部分」とは「MicroDriveの出っ張り」を切る訳ではありません。

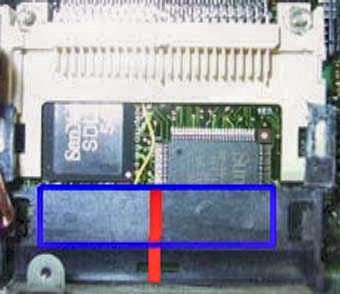

- 下の赤で囲った物がアルミのプレートです。

左上を斜めにカットしないとモデムへのフレキシブルケーブルが着きません。

- キーボードから伸びるフレキシブルケーブルの取り回しの関係で

試行錯誤の末、最終的にはこう言う形になりました。

電極にアルミプレートが触れそうな所には、ビニールテープで絶縁しました。

- 最終的な収まりはこんな感じです

隙間がまったくなくなるのでマイクロドライブに引き出すテープは張れませんが、

モデム等との引っかかりが無くなりマイクロドライブの抜き差しがスムーズになります。

また、CFカードも切り残した左右の爪のような部分にガイドされ、ガタガタしません。

☆★☆おまけ☆★☆

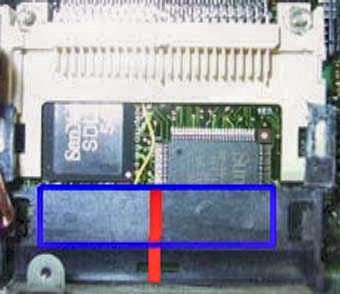

何回か調整で腑分けをしてるうちに、次の写真の赤線の部分で真っ二つに割れました!!!

上の部分をカットしたので、無理がこの部分にきたようです。

この為、青線の大きさの0.1mmのアルミの板を接着して、裏側から補強しました。

最初から補強したほうが良いと思います。

PC110withWin98の頁に戻る