当事務所のクライアントである特定非営利活動法人AとB(以下、NPO-a,NPO-b という)のご協力を得て、以下に、法人設立から「展開一番」の導入・運用までの経緯を時間の経過に沿って紹介します

NPO法人が「展開一番」を利用する場合のケーススタディとして参考にしてください

| 「展開一番」の導入運用事例 10 | |

当事務所のクライアントである特定非営利活動法人AとB(以下、NPO-a,NPO-b という)のご協力を得て、以下に、法人設立から「展開一番」の導入・運用までの経緯を時間の経過に沿って紹介します NPO法人が「展開一番」を利用する場合のケーススタディとして参考にしてください |

|

| 1.法人設立と基本方針の打ち合わせ | |

| NPO-a,NPO-bは平成15年(2003年)10月×日に、東京都知事から「認証書」の交付を受け、設立されました 2003年11月に、副理事長(実質的な経営者)と基本的な会計方針を打ち合わせ、当面の運用として、以下の事項を確認しました 1.事業ドメインが確定できないので、環境の変化に柔軟に対応できる「展開一番」を利用する 2.セミナー開催による書籍販売があるので、講師に対する源泉徴収や収益事業課税等が生じる 納税については法令を遵守して適正に行う 3.会計は本来事業と収益事業に分けて行う、ただし共通的に発生する経費が多いので 会計単位は、当面、本来事業、収益事業、共通経費の三区分とする(註) 4.国等からの受託事業が生じる予定、契約内容により特別会計かプロジェクト管理で対応する 5.会計記録は伝票を使用して行う、承認は副理事長が行う、事後承認も認める 6.会計整理は科目単位で行う(補助科目は設けない)、取引金額は消費税込みの金額とする --------------------------------------------------------------------------------------------- 註)本来的な「会計単位」ではなく、実質的には「部門」の扱いになります 多くのNPO法人では、資産負債を会計単位別に区分して経理する必要性も実益もありません 当面、会計単位と部門は厳密に区分しないで会計処理を進めていくことにします |

|

| 2.税務届出書類の提出と会計伝票の作成開始 | |

| 12月に、当事務所で以下の書類を準備し、×税務署、×都税事務所に提出しました 1.法人設立届出書 2.法人(設立時の)事業概況説明書 3.収益事業開始届出書 4.青色申告の承認申請書 5.給与支払事務所等の開設届出書 6.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書 2004年1月、会計伝票の雛形を作成し、会計担当者に、現金預金の出納を記入してもらうことにしました 会計担当者は専任ではありませんが、基礎的な会計の知識があるかたでしたので(本人は「ありません」と謙遜されていましたが)、通常の取引であれば会計伝票を問題なく作成できました また、源泉税の処理や教材の仕入等会計担当者の手に余る取引については、当事務所のスタッフがサポートしました この段階では、どのような取引が発生するのかわからないので、科目はコード化しないで科目名だけで会計伝票を作成するようにしました |

|

|

|

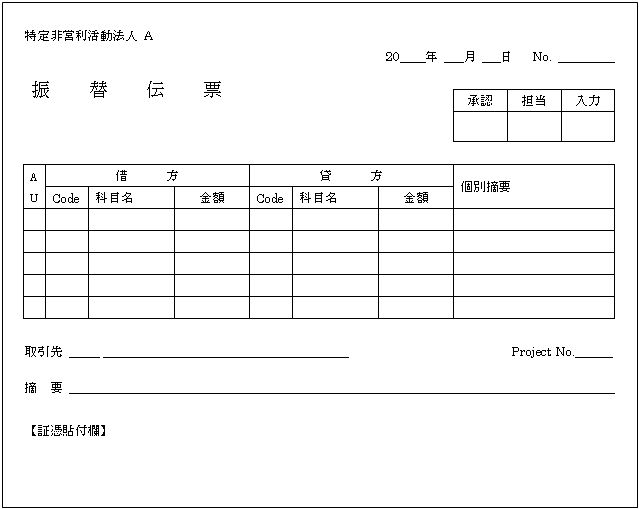

| 会計伝票はワードプロセッサで作成・印刷しますが、記入は手書きです 会計伝票を事後承認する場合を考慮して、会計伝票に請求書等のエビデンスを貼付する様式にしています、このため会計伝票はA4版としました 「AU」欄は会計単位で、伝票入力の便宜を考え、各行ごとに記入する様式にしました |

|

| 3.科目の調査と仕訳入力シートの作成 | |

| 2月に、会計伝票作成の進捗状況を会計担当者に確認し、その内容を調査しました どのような科目が発生しているかをレビューし、また、科目名不明の取引についてはその内容から適切な科目を設定し、暫定的な科目体系を作成するとともに科目Codeを決定しました 現金預金の出納が取引の大半を占めるので、資産負債科目を3桁にし、収支科目は4桁としました 以上で、仕訳データ作成の準備が整ったので、どのような方法でこれを作成すべきか会計担当者と相談しました 会計担当者は日常的にエクセルを使用しているため、エクセルで仕訳データを作成することにし、このデータを、エクセルのマクロを利用して自動的に「展開一番」の仕訳データに変換することにしました 会計伝票のデータを入力するエクセルの表を「仕訳入力シート」と呼ぶことにし、このホームページで紹介(「インサイド処理」の中の「表計算ソフトウェアによる仕訳ファイルの作成」に記載)したエクセルシート−以下、「入力変換プログラム」という−を利用し、科目の登録や貸借合計額欄の追加などを行って、会計担当者に提供し、入力を行ってもらうことにしました |

|

|

|

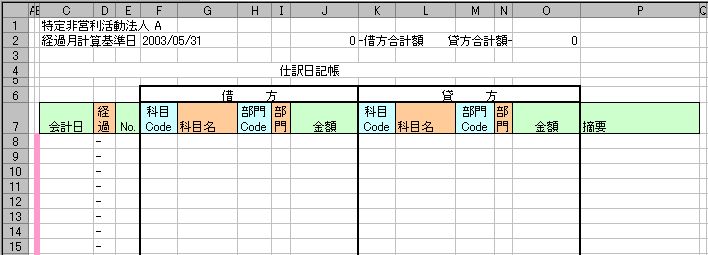

| 「仕訳入力シート」を縮小したものです、実際の各欄はその項目に応じた幅になっています 「部門」欄は会計伝票の「会計単位」に対応するものです、現金預金など区分計算の対象としない科目の部門はゼロを入力します 経過欄には「経過月」が自動計算され、科目名欄と部門欄にはLOOKUP関数の結果(Codeから参照される名称)が表示されるようになっています |

|

| 4.仕訳ファイルの作成 | |

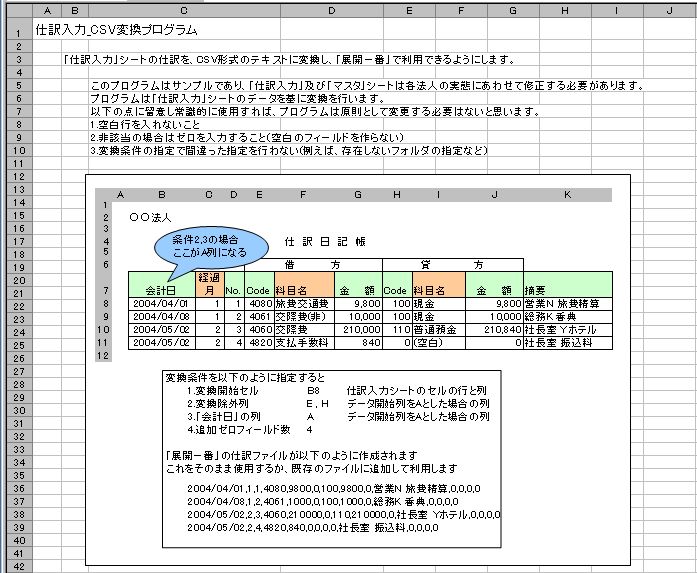

| 3月に入り、想定していなかった取引の発生や、収益事業の範囲の確定が十分でなかったことなどにより、会計伝票の科目Codeや会計単位(部門)Codeに空白が目立つようになったので−会計伝票作成時、わからない箇所はブランクでもかまわないと指示していたため−、会計担当者と協議して、科目の追加を行い、収益事業となる取引を具体的に確定させました この結果を、会計伝票にフィードバックさせ、仕訳入力シートにも反映させました、また、併せて、会計伝票のレビューも行いました この後、仕訳入力シートのデータを「展開一番」の仕訳ファイルに変換してみることにしましたが、ここで重大なミスに気が付きました 以下は、「入力変換プログラム」の一部ですが、会計日が「yyyy/mm/dd」になっています 「展開一番」の会計日は「yyyymmdd」と定義されています、これは会計日を数字として扱い大小関係を容易に扱えるようにするための仕様です、したがって、会計日は「yymmdd」でも問題はありませんが、エクセルで普通に「040328」と入力すると、最初のゼロがカットされて「40328」となり、和暦と紛らわしくなります、いずれにしても、このままでは「展開一番」の仕訳ファイルとしては失格です、急遽「入力変換プログラム」を改修し、会計日と経過月を再入力してもらうことになりました(改修版では経過月の自動計算機能をカットしたため経過月も再入力となりました)、ごめんなさい(註) 因みに、現在のホームページには改修済みの「入力変換プログラム」が掲載されています --------------------------------------------------------------------------------------------- 註)現在は、仕訳ファイル/仕訳抽出ファイルの会計日フィールドに含まれる非数字文字(例えば、「/」)を空白文字に置き換える、 「Fmt7JDate12XJQ(#216)」スクリプトが「展開一番」に追加されています |

|

|

|

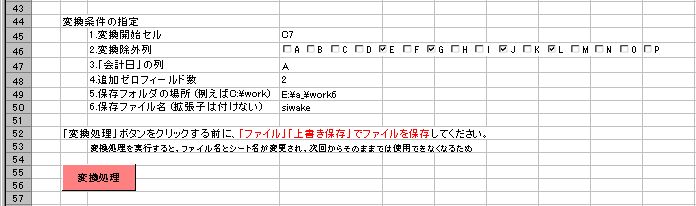

| 会計日のフォーマットの他にも、以下のような不備がありました 1.会計日欄が同一日付の場合はブランクになっていました、会計日は必須項目ですから、会計日をコピーして埋めていただきました なお、複合仕訳で摘要欄がブランクのものがありましたが、これは問題ないのでそのままとしました 2.摘要に金額を記入するとき、例えば「教材A 12,000円」などの記入があり、摘要文中にカンマが使用されているものがありました、「展開一番」ではカンマは項目区切りとして使用されるため、摘要文中にカンマがあるとそこが項目の終わりと認識され、以降は別項目として扱われます、したがって、このような場合は、「12K円」「12000円」「12.000円」などと表記する必要があります、これも直していただきました 余談になりますが、「フリーソフトウェア1140」で紹介している「Excel Changer」を利用すると、セル内のカンマを自動的に任意の文字に置き換えることができます 仕訳入力シートのデータの整備が済めば、これを「展開一番」の仕訳ファイルに変換するのは簡単です 以下は、仕訳入力ファイルの変換条件指定部分です、変換開始セルの「C7」を「C8」に変更して、赤色の「変換処理」ボタンをクリックすると、指定場所に「siwake.txt」ファイルが生成されます、このファイルをエクスプローラで「XJ_nnnn」に変更すれば、仕訳ファイルの完成となります−XJは「展開一番」の既定の仕訳ファイル名、nnnnには任意の法人番号(註)が入ります− 経理担当のKさんは、データの整備局面ではとまどっているようでしたが(「展開一番」に慣れていないので当然ですが)、データ変換処理はすぐに理解でき、仕訳ファイルを自由に作成できるようになりました --------------------------------------------------------------------------------------------- 註)NPO-aの法人番号は「0011」、NPO-bの法人番号は「0012」として、仕訳ファイルを作成しました 余談になりますが、各法人は、国や慈善財団からの補助金等を受けているため、検査や報告のため、法人の決算とは異なる期間や当該プロジェクト単位で報告書等を作成する必要がありました、「展開一番」には任意のキーで仕訳を抽出・集計する機能があるので、このような要求に柔軟に応えることができます ただし、4月上旬に行われた××省の検査は取引記録を中心としたものでしたから、該当する仕訳データの一覧とエビデンスを準備するだけですみ、「展開一番」を利用することはありませんでした |

|

|

|

| 5.Rubyのインストールと試算表・元帳ファイルの作成 | |

| 仕訳ファイルが自由に作成できるようになったので、Rubyをインストールして「展開一番」で試算表や元帳ファイルを作成することにしました 4月某日、経理担当のKさんのパソコンにRubyをインストールしました、続いて、「展開一番」の運用に必要なフォルダを設定し、必要となるマスタやユーザスクリプトを作成(多くは複写ですが)しました また、マスタや仕訳データの場所を記述したユーザプロファイルも作成しました 以上の設定は、私自身がおこなったので、実作業時間は1時間以内でしたが、「展開一番」に慣れていない場合は、ホームページの説明を読む必要があるので、数時間は必要かもしれません、この導入部分の取っ掛かりの悪さはなんとかしなければならないと思っています 経理担当のKさんには、最初は手順だけを覚えてもらうことにしました Windows画面からコマンドプロンプト画面を開き、「Ruby ユーザスクリプト」と入力すれば帳票ファイルが作成されます(WindowsからRubyを実行する方法もありますが、ここでは最も基本的な方法で処理を行うことにしました) なお、コマンドプロンプト画面を開き、カレントフォルダをユーザスクリプトが置いてあるフォルダに変更するのは面倒なので、「UWSC」というユーティリティを利用することにしました、「UWSC」スクリプトを「UWSC」のアイコンにドラッグ&ドロップすれば、コマンドプロンプト画面が開き、カレントフォルダがユーザスクリプトを置いているフォルダに移動します、そこでユーザスクリプトをタイプする・・・手順としては単純明快です ここで、トラブルが発生しました、預金の元帳を作成するスクリプトでエラーが発生したのです 原因は科目Codeに4桁のチェックが入っていたためでした、NPO-aでは資産負債科目には3桁のCodeを使用したため生じたもので、早速修正しました(修正後は1桁でも通る仕様になっています、チェックが甘くなっていますが、鎖の環の1つだけを強くしても無意味なので・・・) 作成した帳票ファイルは、ホームページの「アウトサイド処理1120」で紹介しているプログラムを利用して見やすく整形します Kさんは2社のNPO法人の会計を担当(註)していますが、仕訳の作成から試算表・元帳の作成までを実にスピーディーにこなしてくれました、本人曰く「死ぬほど繰り返したから・・・」 --------------------------------------------------------------------------------------------- 註)「展開一番」では、基本的に仕訳ファイルがあれば試算表が作成できるので、仕訳ファイルの管理が重要になります ある時、Kさんから「試算表の結果が違う」という連絡が入りました 調べてみると、プロファイル(t1_Profile.txt)に記述する処理対象法人の番号を切り替えていなかったため、NPO-bの試算表を作成しているつもりが、NPO-aの仕訳ファイルを対象としていた・・・ということが判明しました 現場では、いくつもの仕訳ファイル(本番用、バックアップ用のほか、仮決算用、特定報告限定用など)ができるようです、複数の会計を行う場合は、このようなところもミスの原因になる・・・という一例でした |

|

| 6.税務申告と年次繰越処理 | |

| NPO-aは4月決算(6月申告)、NPO-bは5月決算(7月申告)です NPO-aは収益事業を行っていないので、税務申告書は作成しませんでした、ただし、都民税(均等割)は発生するので「都民税(均等割)免除申請書」を作成し、都税事務所に提出しました 実は、NPO-a,bとも当初収益事業が発生する予定でしたので、「収益事業開始届出書」を提出していたため、上記の免除申請書が送付されず、申告の時点で事情を説明して(免除を)認めてもらったという経緯がありました NPO-bは収益事業を行っていたので、収益事業の損益を計算する必要がありました 仕訳には、部門Codeが付いているので、収益事業部門Codeを持つ仕訳を抽出し、試算表を作成し、損益科目の部分だけを抜き出して損益計算書を作成しました 収益事業と本来事業に共通する経費もあるので、実際には、本来事業、収益事業、共通事業の三つの損益計算書を作成し、共通事業の経費を合理的な基準で本来事業と収益事業に配賦しました ここで、上記三部門の損益計算書の合計額が全社の損益計算書に一致しないという問題が発生しました 原因は、部門Codeの使い方にありました 会計伝票では仕訳各行に一つの会計単位Code(部門Code)を付すことにしていましたが、仕訳入力時に貸借科目それぞれに部門Codeを入力していたため、例えば、以下のような仕訳が入力されていました yymmdd #48 普通預金(非該当) 19,800/書籍販売収入(収益事業) 10,000.......(A) yymmdd #48 支払手数料支出(共通事業) 200/会費収入(本来事業) 10,000......(B) 仕訳を部門別に抽出する場合、(B)の仕訳は本来事業にも共通事業にも該当するため、支払手数料支出は二重に計算されます、したがって、上記の仕訳は以下のように修正しました yymmdd #48 普通預金(非該当) 20,000/書籍販売収入(収益事業) 10,000 yymmdd #48 諸口(非該当) 0/会費収入(本来事業) 10,000 yymmdd #48 支払手数料支出(共通事業) 200/普通預金(非該当) 200 これで、部門別損益計算書(収支計算書)と貸借対照表が作成できたので、税務申告書を作成し、税務署、都税事務所に提出しました......Kさんご苦労様でした --------------------------------------------------------------------------------------------- 最後に年次繰越処理があります ここでも問題が発生しました 年次繰越のスクリプトに消費税科目のチェックが入っていて、NPO-a,bのように消費税科目を設定していなとエラーになります スクリプトを修正するとともに、損益振替科目(前期繰越収支差額)を科目マスタに登録し、次年度の開始仕訳を作成しました |

|

| 7.謝辞 | |

| 特定非営利活動法人A,B社の第1期の会計と税務申告を「展開一番」で行うことができました 「展開一番」スクリプトのエラーや運用上のエラーなど幾つかありましたが、大きなトラブルに至らず乗り越えることができました 副理事長のYさん、経理担当のKさん、事務担当のKさん、ご協力ありがとうございました |

|

| Last Update 2004/08/05 | |