空撮器具9(手に装着)

このコーナーで紹介している空撮器具は機体への取付方法ばかりですが、最も基本となるのが、カメラを普通に手で持って撮影する方法です。 即ち、ハンググライダーでフライト中に胸ポケットやアップライトに固定したケースからデジカメを取り出して撮影、というのが一般的なスタイルかと思います。 しかし、実はこれがなかなか難しいのです。 というのもハンググライダーの操縦はけっこう忙しく、ただ真っ直ぐに飛んでいる時にも微妙な修正を必要とします。短時間ならともかく、カメラに片方の手をとられた状態の”片手操縦”では、思うようにコントロールできません。(ハングの操縦をしたことのない人のためにスキーでたとえて言えば、片方の板を外して滑る時のような、何とも不安定な感じです)

それにカメラを取り出し、電源を入れ、アングルを決めてシャッターを押す。撮影したら電源を切ってカメラを仕舞う。この一連の操作にはけっこう時間がかかります。

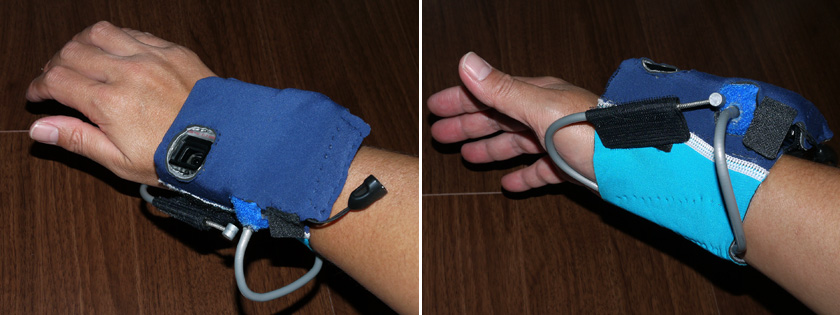

見ての通り、ネオプレン素材を使ったカメラケースのようなものです。構造は簡単で、腕を通すための筒状にした部分と、カメラを入れるためのポケット部に分かれています。 私はスポーツ用品バーゲンで入手した格安のウェットスーツを裁断し、ネオプレン素材として使っています。今回はウェットスーツの袖口部分を使ったので、10cm程度の長さに切るだけで筒状部分は完成。外側にさらに一枚縫い付けてポケット部も完成です。ポケットにはベルクロを縫い付けた蓋を作り、カメラが落ちないようにします。 あとは現物合わせで、カメラを入れてレンズ部分に穴を開けたりの作業をしてゆきます。ちなみに伸縮性抜群のネオプレン素材ですから、穴の周囲に布などを縫い付けて、レンズ部分の穴が無用に広がるのを防いでいます。 使用するカメラは耐衝撃性のあるコンパクトデジカメが最適で、私の場合はPanasonic FT3を使用しています。

ブレーキワイヤーの反対側、手で持つ側は、撮影時以外に邪魔にならないよう、ベルクロで袖部分に固定できるようにしておきます。

最もネックなのが、(最初から分かっていたことですが)液晶画面が見えないから撮影範囲がわからず水平出しもできないことと、風切り音でシャッター音が聞こえずちゃんと撮れているかわからないこと、そして常時電源onにしているため、1時間以上フライトしているとバッテリーが切れてしまうことです。

また、手の甲にカメラが付いている関係で、撮影可能な範囲が意外と狭いことも挙げられます。右の写真は自分の姿を写そうと手の甲を顔に向けているところですが、これがまたけっこう苦しい体勢です。 とまあ、それなりの欠点がある一方で、心配していた操縦への影響、たとえばベースバーからアップライトへの持ち替え時に邪魔になるかといった点については、特に問題はありませんでした。

まだまだ改善の余地はありそうですので、研究を続けたいと思います。

|